Das Zeitalter der Industrie

Das sechste Aussterben

Die Vielfalt des Lebens geht verloren

Die Entwicklung menschlicher Gesellschaften

ging mit einer Zerstörung natürlicher Ökosysteme und schnellem

Aussterben von Arten einher: Verglichen mit der langfristigen

Aussterberate verschwinden Arten heute 100 bis 1.000 Mal schneller.

Wichtigste Ursache sind die Zerstörung und Fragmentierung der

Lebensräume. In den letzten 500 Millionen Jahren gab es fünf große

Massenaussterben – wir Menschen verursachen das sechste

Aussterben.

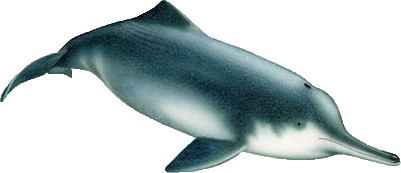

Im Jahr 2006 suchten Wissenschaftler aus sechs Nationen sechs

Wochen lang mit modernster Ausrüstung den Yangtse nach Spuren des

Chinesischen Flussdelphins (auch Baiji genannt) ab. Vergeblich. Er

gilt seither als “funktionell ausgestorben” (sollte es noch

Exemplare geben, haben sie keine Überlebenschance). In den

1950er Jahren lebten im Yangtse, seinem einzigen Lebensraum, noch

Tausende von Delphinen; seither ging die Zahl aufgrund der

Eindeichung des Flusses, starkem Schiffsverkehr und

übermäßigem Fischfang zurück. Seit einigen Jahren galt er als eine

der am stärksten gefährdeten Tierarten der Welt.

Chinesischer Flussdelphin. Abb.: Alessio

Marrucci, aus >>

wikipedia commons,

Lizenz: >>

GNU FDL 1.2, abgerufen 21.01.2009.

Der Chinesische Flussdelphin (mehr auf www.baiji.org;

englischsprachig) ist nur ein Beispiel, mit ihm verschwand eine

ganze Gattung großer Säugetiere von der Erde. Die ganze Tragik

verbirgt sich hinter Statistiken und Abbildungen wie der folgenden:

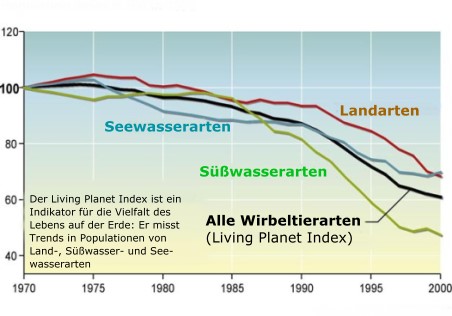

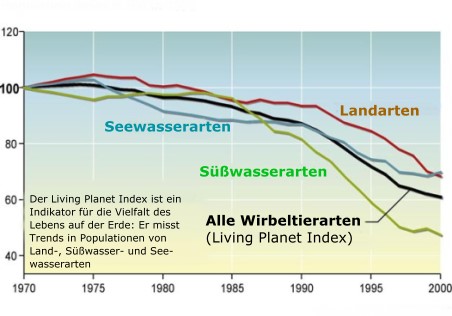

Der Verlust an biologischer Vielfalt 1970 –

2000

Der Living Planet Index ist

eines der möglichen Arten, den Rückgang der biologischen

Vielfalt zu messen: Er zeigt den Rückgang von Populationen (>>

mehr) der Wirbeltiere.

Vom Basisjahr 1970 bis 2000 ging danach die Vielfalt insgesamt um 40

Prozent zurück.

Abbildung aus

Millennium Ecosystem Assessment, Biodiversity Synthesis,

eigene Übersetzung.

Das Leben auf der Erde entwickelte im Laufe der Zeit eine fast

unüberschaubare Vielfalt (siehe hier).

Der Begriff Biodiversität umfasst die Vielfalt der Arten

auf der Erde, die genetische Vielfalt innerhalb der Arten und die

Vielfalt der Ökosysteme (Die

Vielfalt des Lebens – Biodiversität). Diese Vielfalt geht

heute mit dramatischer Geschwindigkeit zurück: Natürliche Ökosysteme

werden durch menschliche Aktivitäten zerstört, die in ihnen lebenden

Arten werden seltener oder sterben aus. Manche Ökosysteme sind

besonders von der Zerstörung betroffen, so sind etwa 35 Prozent der

Mangroven und 20 Prozent der Korallenriffe

vom Menschen zerstört worden. Auch Süßwasserlebensräume und -arten

sind besonders gefährdet, da diese Lebensräume dem menschlichen

Wasserverbrauch zum Opfer fallen: Von den etwa 10.000

Süßwasser-Fischarten sind gut 20 Prozent in den letzten Jahrzehnten

ausgestorben oder gefährdet. Von den nur im Mittelmeerraum

vorkommenden Fischarten sind sogar 56 Prozent gefährdet, mehr als

jede zweite Art. Die besondere Gefährdung der Süßwasserlebensräume

zeigt auch der Living-Planet-Index des WWF (Abbildung oben), der den

Rückgang von Populationen zeigt – also die Anzahl der von einer Art

bewohnten Areale. Mit dem Rückgang der Populationen sinkt die

genetische Vielfalt, damit ist er auch eine Art Vorwarnung für eine

zukünftige Gefährdung der Art. 2017 zeigte eine Studie des

entomologischen Vereins Krefeld, dass in in deutschen

Schutzgebieten die Anzahl der Fluginsekten von 1989 bis 2016

um 76 Prozent zurückgegangen sei [1010].

2019 wurden die Ergebnisse von einer an der Technischen Universität

München durchgeführten Studie ergänzt: Danach war die Gesamtmasse

der Insekten von 2008 bis 2017 auf den Wiesen um 67 Prozent und in

den Wäldern um etwa 40 Prozent zurückgegangen, die Anzahl der Arten

um etwa ein Drittel [1012].

Auch in anderen Ländern gab es ähnliche Ergebnisse: So nahm etwa in

einem geschützten Wald im US-Bundesstaat New Hampshire die Zahl der

Insekten seit Mitte der 1970er Jahre um mehr als 80 Prozent ab, die

Artenzahl um knapp 40 Prozent [1014].

Betroffen sind auch die Tropen, wo etwa 80 Prozent aller bekannten

Insektenarten leben: In der La Selva-Forschungsstation in Costa Rica

ging seit 1997 die Artenvielfalt bei den regelmäßig gesammelten

Insektenraupen um etwa 40 Prozent zurück [1014].

Global gelten etwa 40 Prozent der Insekten als vom Aussterben

bedroht [1016].

Da die Gesamtzahl der Arten auf der Erde

nicht bekannt ist, weiß auch niemand, wie viele Arten schon

ausgestorben sind.

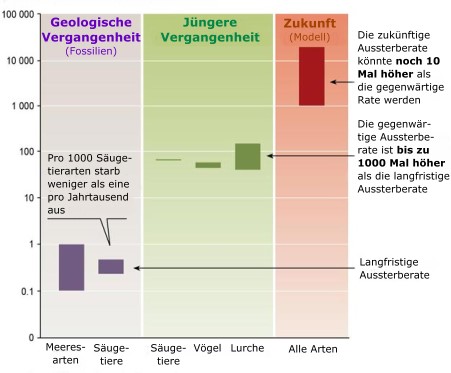

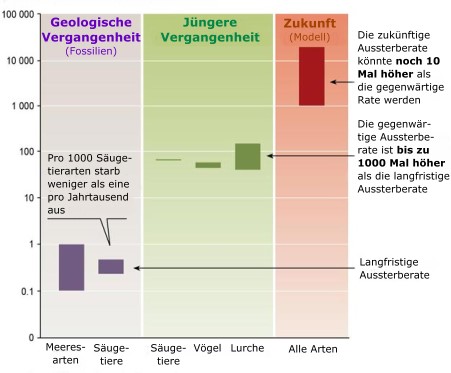

Wir sind Zeugen des sechsten Massenaussterbens

Das Aussterben von Arten hat es immer schon gegeben – es gehört zur

natürlichen Auslese dazu. Aber war

heute geschieht, hat hiermit nichts zu tun. Diese zeigen Fossilien,

molekulare Uhren und Vögel. An den

Fossilien kann man erforschen, wie lange eine Art im

Durchschnitt lebt.

Molekulare Uhren, die Untersuchung von im Laufe der Zeit

angesammelten DNS-Veränderungen, verfeinern das Ergebnis noch. Das

Ergebnis: Die Lebenszeit von Arten ist sehr unterschiedlich (wie

auch die noch heute vorkommenden “lebenden Fossilien” belegen, siehe

etwa hier),

aber durchschnittlich lebt eine Art ein bis zwei Millionen Jahre.

Vögel gehören zu den am besten bekannten Lebewesen – auch dank einer

besonderen Art von Menschen, “birdwatcher” oder auf Deutsch

Vogelbeobachter genannt. Diese verbringen oft ihren Urlaub auf der

Suche nach seltenen Vögeln (der Autor dieser Seiten hat einmal ein

paar Tage in einem bei birdwatchern beliebten Hotel auf

Tobago verbracht – und wird nie die Begeisterungsrufe über die

bereits vor dem Frühstück entdeckten Vögel vergessen, die ihn

regelmäßig weckten). Auch diesen Aktivitäten zum Dank kennen wir

heute etwa 10.000 Vogelarten auf der Welt.

Was hat das nun mit dem Aussterben zu tun? Ganz einfach: Wenn eine

Gruppe Menschen im Durchschnitt 70 Jahre alt wird, würden wir

erwarten, dass im Durchschnitt von 70 Menschen jedes Jahr einer

stirbt. Wenn eine Tierart ein bis zwei Millionen Jahre alt wird,

würden wir bei 10.000 Arten erwarten, dass alle 100 bis 200 Jahre

eine Art ausstirbt. Tatsächlich aber stirbt zur Zeit etwa eine

Vogelart pro Jahr aus. Mit anderen Worten: Die Aussterberate bei

Vögeln liegt etwa 100 bis 200 Mal über der langfristigen,

natürlichen Aussterberate. Bei anderen gut bekannten Arten ist die

Aussterberate sogar noch höher als bei den Vögeln; insgesamt ist die

Aussterberate heute 100 bis 1000 Mal höher als die

langfristige Aussterberate. Damit ist die Aussterberate heute nur

vergleichbar mit den Big Five, den fünf großen Massenaussterben in den letzten

500 Millionen Jahren; etwa dem Meteoriteneinschlag, der die

Dinosaurier aussterben ließ. Daher wird die gegenwärtige

Artenvernichtung auch als sechstes Massenaussterben

bezeichnet.

Beschleunigtes Aussterben in der Zukunft?

Für die Zukunft sind die Vorzeichen noch schlechter. Von den 10.000

Vogelarten waren im Jahr 2000 1.100 in der

Roten Liste der bedrohten Arten enthalten, also mehr oder

weniger vom Aussterben bedroht. Eine bedrohte Art kann noch

Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert leben, vielleicht kann

auch die eine oder andere Art davon noch gerettet werden – aber

gerade in den artenreichen Ländern ist die Bilanz der Roten Listen

nicht besonders ermutigend. Nehmen wir also an, es werden Hundert

Arten gerettet: Wenn sich sonst nichts ändert, könnten in Zukunft

alleine durch die Fortsetzung heutiger Trends weitere 1.000

Vogelarten ausgerottet werden – wenn dieses Aussterben sich bis Ende

dieses Jahrhunderts hinzieht, würde es gegenüber heute noch einmal

um den Faktor 5 bis 10 beschleunigt. Auch hier stellen die Vögel

leider keine Ausnahme dar, wie die folgende Abbildung zeigt:

Die Aussterberate hat sich in der jüngeren

Vergangenheit extrem beschleunigt.

Abbildung aus

Millennium Ecosystem Assessment: Biodiversity Synthesis,

eigene Übersetzung.

Bei den gut bekannten Arten sind je nach Kategorie bis zu 52

Prozent vom Aussterben bedroht (dies ist in den “Roten

Listen” der Weltnaturschutzorganisation IUCN und der einzelnen

Länder dokumentiert). Wenn wir die obigen Annahmen mit der höheren

Aussterberate und Gefährdung all dieser Arten und nicht nur der

Vögel hochrechnen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass bis

Ende des Jahrhunderts 30 bis 50 Prozent der heute lebenden Arten

aussterben könnten.

Was wir von Inseln lernen können

Kann diese Größenordnung stimmen? Die Biologen haben auch andere

Ansätze gewählt, mögliche zukünftige Aussterberaten zu ermitteln.

Einer dieser Ansätze beruht auf den Erkenntnissen der Untersuchung

der Lebewesen auf Inseln (“Inselbiogeographie”): Dort stellte sich

heraus, dass die Zahl der Arten von der Größe der Insel abhängt. Je

größer die Insel, desto mehr Arten. Allerdings ist der Zusammenhang

nicht linear (doppelt so große Insel = doppelte Artenzahl), sondern

bildet eine als "Arten-Flächen-Beziehung" bekannte

Kurve, wobei der Zusammenhang zwischen Fläche und Artenzahl von der

untersuchten Region und Organismengruppe abhängt. Eine typische

Beziehung sieht so aus: eine halb so große Insel besitzt noch etwa

85 Prozent der Arten einer großen Insel; eine kleine Insel von 5

Prozent der Größe der großen Insel hat noch etwa die Hälfte ihrer

Artenzahl.

Was bedeutet dies für die Aussterberate? Da die Hauptursache die

Vernichtung von Lebensräumen ist, werden die Lebensräume immer

kleiner, und sie werden für ihre Lebewesen zu einer Art Insel, die

von einer Umwelt umgeben ist, in der sie nicht leben können. Dass

auch in Rest-Lebensräumen tatsächlich ähnliche Gesetze wie auf

Inseln gelten, wurde an vielen Beispielen belegt. Nehmen wir wieder

die Vögel: Um das Jahr 1870 waren etwa die Hälfte der östlichen

Wälder Nordamerikas abgeholzt (weitere Informationen). Auch

damals gab es schon birdwatcher, in Amerika hatte John

James Audubon die Vögel Amerikas beschrieben und gezeichnet. In

diesen Wäldern lebten etwa 30 endemische Vogelarten, und von denen

starben inzwischen vier aus, eine fünfte Art ist hochgradig

bedroht. Rechnen wir also mit 4,5 ausgestorbenen Arten: Genau die 15

Prozent, die nach den Zahlen der Inseln zu erwarten wären. (Arten

sind eigentlich widerstandsfähig – es dauert Jahrzehnte, bis sich

die Artenzahl an die Größe eines Lebensraums angepasst hat (auch

hierfür gibt es einen Fachbegriff: die "Aussterbeschuld" (engl. "extinction

debt") eines Lebensraums – daher kann man das Ausmaß des

Verlusts an biologischer Vielfalt nur dort erkennen, wo die

Veränderung bereits so länge her ist, dass die "Aussterbeschuld"

bereits beglichen wurde, um im Jargon zu bleiben.)

Für eine Abschätzung des möglichen globalen Artensterbens durch die

Zerstörung von Lebensräumen kommt aber noch etwas hinzu, was mit der

Verteilung der Artenvielfalt (>>

mehr) zu tun hat: Es gibt Gebiete, die besonders artenreich

und besonders gefährdet sind, die “Hotspots”.

Schwerpunkte

des Artenschutzes: "Hotspots"

Wie die Fischarten im Mittelmeerraum zeigen, ist die Gefährdung der

Artenvielfalt in einigen Gebieten besonders ausgeprägt: Nämlich

dort, wo eine hohe Anzahl an nur hier vorkommenden Endemiten mit

Umwandlungen des Lebensraumes, intensiver Jagd oder anderen Ursachen

des Artensterbens zusammentreffen. Dies ist oftmals in den

Tropen der Fall: hohe Artenvielfalt kommen mit fortlaufender

Vernichtung von Lebensräumen zur Gewinnung von Acker- und Weideland

zusammen, in den Wäldern wird oftmals intensiv gejagt. Im Jahr 1988

schlug der britische Umweltschützer Norman Myers daher 10 tropische

Regenwaldgebiete vor, die mit höchster Priorität geschützt werden

sollten. Die Liste wurde im Laufe der Zeit um andere Regionen

ausgeweitet, und im Jahr 1996 begann die Umweltschutzorganisation Conservation

International gemeinsam mit Myers, das Konzept zu

überarbeiten und auf objektive Füße zu stellen: Als Schwerpunkte des

Artenschutzes (“Hotspots”) schlug sie Gebiete vor, in denen

mindestens 1.500 Arten an Gefäßpflanzen (also Farne und

Samenpflanzen, zu denen Nadelbäume und Blütenpflanzen gehören)

endemisch vorkommen und in denen mindestens 70 Prozent der

natürlichen Vegetation bereits zerstört sind. Diese Bestandsaufnahme

ergab 25 hotspots, die bei weiteren Überarbeitungen auf 34

hotspots erweitert wurden und in der folgenden Abbildung

wiedergegeben sind.

Wo die Natur besonders gefährdet ist

Die Hotspots der

Artenvielfalt nach Angaben von Conservation

International. Eigene Abbildung.

Die Verteilung der Vielfalt in den Weltmeeren und deren Gefährdung

ist weniger gut bekannt. Aber der Pazifik im Bereich Indonesiens und

der Philippinen ist besonders artenreich. Eine hohe biologische

Vielfalt besitzen die Korallenriffe, in einem Riff können

beispielsweise bis zu 1.000 Fischarten vorkommen.

Beispiel Indonesien

Indonesien ist eines der artenreichsten

Länder der Welt: An Land wird der Artenreichtum nur von

Brasilien übertroffen, im Meer liegen die Philippinen gleichauf. Mit

einer Landfläche von 1,3 Prozent beherbergt es etwa 10 Prozent des

Regenwaldes und 20 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten, darunter

17 Prozent aller Vogel- und 25 Prozent aller Fischarten; im

indonesischen Archipel liegen 14 Prozent aller Korallenriffe der

Erde, in denen über 2.000 Fischarten leben. Alleine auf der Insel

Borneo kommen etwa 6 Prozent aller Vögel, Säugetiere und

Blütenpflanzen der Erde vor. Gleichzeitig erleidet das Land

prozentual die höchste Entwaldungsrate der Welt (mehr).

Indonesien besitzt zwei Hotspots: Die westliche Hälfte gehört zum

Hotspot Sundaland, die östliche zu Wallacea (der Grund für diese

Auftrennung: Beide sind durch die Wallace-Linie getrennt, eine von

Alfred Russel Wallace (mehr)

entdeckte Trennlinien zwischen asiatischer und australischer Flora

und Fauna). Im Sundaland leben Orang-Utans, deren Populationen durch

Vernichtung des Regenwaldes für Gummi- und Ölpalmenplantagen und für

die Papierherstellung zurückgehen; in Wallacea leben zahlreiche

endemische Vogelarten und der Komodowaran, die größte

Echsenart der Erde. Hier wird der Regenwald auch in Folge eines

großen Regierungsprogramms vernichtet, bei dem die Bevölkerung

überbevölkerter Regionen auf wenig besiedelten Inseln umgesiedelt

wurde. Die Korallenriffe werden durch die Erwärmung des Wassers (mehr),

durch Einleitung von ungereinigtem Abwasser und durch Fischerei mit

Dynamit und Cyanid zerstört.

Weitere Informationen:

>>

Sundaland (Conservation International, englischsprachig)

>>

Wallacea (Conservation International, englischsprachig)

Eine Untersuchung der Hotspots zeigte, dass hier von 17 Millionen

Quadratkilometern ursprünglicher Fläche nur etwa 2 Millionen

Quadratkilometer in einem mehr oder weniger unveränderten Zustand

waren; nur 800.000 Quadratkilometer waren geschützt. Schon ein Blick

auf die Karte zeigt, dass die Hotspots zudem oft in Gebieten liegen,

die vom Menschen besonders gern und dicht besiedelt werden, etwa an

der Küste – das ist auch der Grund für ihre besondere Gefährdung.

Vor weiterer Zerstörung geschützt sind nur die 800.000 geschützten

Quadratkilometer (dies ist optimistisch: Ein Teil der Gebiete ist

auch nur auf dem Papier geschützt). Diese Fläche entspricht etwa 5

Prozent der ursprünglichen Fläche. Nach den Erfahrungen auf Inseln

kann daher hier auf Dauer nur die Hälfte der Arten überleben; ein

Verlust der anderen Hälfte ist zu erwarten. Ähnliche Berechnungen

für andere Gebiete, etwa die

Regenwälder, landeten ebenfalls bei einer zukünftigen

Aussterberate von einem Drittel bis der Hälfte aller Arten

– und bestätigen damit die oben genannten Schätzungen der

zukünftigen Aussterberate.

Nebenbei: Eine Aussterberate von einem Drittel bis zur Hälfte

entspricht genau der Größenordnung, in der wir Menschen die

Ressourcen der Erde für uns nutzen (>>

hier). Auch das ist plausibel: Wir rotten Arten etwa in dem

Umfang aus, in dem wir ihnen die Ressourcen wegnehmen. Die Gründe im

Einzelnen zeigt der folgende Abschnitt.

Die Ursachen des Artensterbens

Wichtigste historische Ursache auf dem Festland: Die Jagd

Bis ins 20. Jahrhundert war die Jagd die wichtigste Ursache des

Artensterbens, und in den Meeren ist sie es bis heute (in Form der

Fischerei, siehe unten). So wurden schon in vorgeschichtlicher

Zeit die großen Säugetier- und Vogelarten dezimiert; so wurde

mit der Kolonialisierung

Nordamerikas die Wandertaube ausgerottet, und der Bison

beinahe, so wurden in Mitteleuropa die großen Raubtiere wie Wolf

oder Braunbär vertrieben. Die Jagd spielt immer noch eine Rolle (so

werden Tiger gewildert, um seine Bestandteile zu Arzneien zu

verarbeiten, die in asiatischen Ländern geschätzt werden).

Wichtigste heutige Ursache auf dem

Festland:

Vernichtung von Lebensräumen

Heute ist die wichtigste Ursache des Verlustes an biologischer

Vielfalt auf dem Festland die Zerstörung natürlicher Lebensräume:

Die Zerstörung der Süßwasserlebensräume; die Umwandlung von Wäldern

in Acker- und Weideland (siehe

Die industrielle Landwirtschaft) oder die Nutzung von Flächen

für Siedlungen. Von den 130 Millionen Quadratkilometern der Erde,

die eisfrei sind, sind über 100 Millionen Quadratkilometer

vom Menschen umgestaltet [1060]

– vor allem zu Ackerland und Wirtschaftswäldern, aber auch zu –

immerhin 1,3 Millionen Quadratkilometer – zu Siedlungsfläche.

Während die Umwandlung von Wäldern in Ackerland in den gemäßigten

Breiten weitgehend abgeschlossen ist, trifft sie zur Zeit die

besonders artenreichen tropischen Regenwälder: Inzwischen sind sie

auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Fläche zurückgegangen, und der

Rückgang geht fast ungebremst weiter – jedes Jahr fallen Regenwälder

von der anderthalbfachen Größe der Schweiz. Die übrigbleibenden

Regenwälder werden zudem oftmals zerstückelt, da ihre Besiedlung mit

dem Bau von Straßen (an deren Rändern dann die Abholzung weitergeht)

und anderen Störungen einhergeht; und die Zerstückelung führt

aufgrund der Arten-Flächen-Beziehung ebenfalls zu einem Verlust an

biologischer Vielfalt.

Die wichtigsten heutigen und absehbaren

zukünftigen Treiber des Rückgangs

an Biodiversität in den verschiedenen Lebensräumen der

Erde. Lesebeispiel:

Der Klimawandel hatte bisher meist ein niedrige bis mäßige

Bedeutung, in den

polaren Gebieten bereits ein hohe. Sein Einfluss in Zukunft wird

schnell steigen.

Abbildung aus >>

Millenium Ecosystem Assessment, eigene Übersetzung.

Wie schnell sterben die

Regenwälder?

Die Abgelegenheit und die immer noch gewaltige Ausdehnung der

tropischen Regenwälder machen genaue Angaben über die

Regenwaldzerstörung sehr schwierig, zumal die meisten Staaten, in

denen sich die Wälder befinden, aufgrund der internationalen

Aufmerksamkeit Daten nur sehr zurückhaltend bekanntgeben. Nicht

einmal Satellitenaufnahmen helfen immer weiter: Unterschiedliche

Waldtypen (siehe unten) sind dort auch nicht zu unterscheiden, und

kleinere Abholzungsflächen, etwa für den Maniokanbau, kaum zu

entdecken. Diese sind aber oft die Vorboten für großflächige

Waldvernichtung.

Die verfügbaren Angaben unterscheiden sich zudem dadurch, dass

“tropischer Regenwald” sehr unterschiedlich definiert werden kann:

Streng genommen, sind es immergrüne Wälder, in denen es ganzjährig

regnet – aber bei dieser Definition gehört selbst ein Großteil des

Amazonas-Regenwalds nicht zu den tropischen Regenwäldern (rings um

Manaus etwa verliert ein Teil der Bäume jedes Jahr saisonbedingt

seine Blätter). In Australien gibt es Wälder außerhalb der Tropen,

die feucht und immergrün sind. Je nach angenommener Definition gab

es vor der Industrialisierung der Welt 14 bis 18 Millionen

Quadratkilometer tropischer Regenwälder (Abbildung);

davon waren bis 1990 etwa 7 Millionen Quadratkilometer bereits

abgebrannt und/oder abgeholzt:

| Region |

ursprüngliche

Ausdehnung |

Bestand 1990 |

| Südostasiatisches Festland |

3 Mio. Quadratkilometer |

0,3 Mio. Quadratkilometer |

| Südostasiatische Inseln |

2 Mio. Quadratkilometer |

1 Mio. Quadratkilometer |

| Zentralafrika |

2 – 3 Mio. Quadratkilometer |

1,5 – 2,5 Mio. Quadratkilometer |

| Westafrika |

1,25 Mio. Quadratkilometer |

0,14 Mio. Quadratkilometer |

| Mexiko und Mittelamerika |

1 Mio. Quadratkilometer |

0,3 – 0,4 Mio. Quadratkilometer |

| Südamerika |

9 Mio. Quadratkilometer |

6,6 Mio. Quadratkilometer |

Der größte Regenwald war 1990 mit 6,6 Millionen Quadratkilometern

der tropische Regenwald im Amazonas-/Orinoco Becken (dazu kommt in

Südamerika der einst 1 Mio. Quadratkilometer große und heute auf

wenige Prozent davon geschrumpfte atlantische Küstenregenwald). Wie

schnell verschwindet dieser größte Regenwald? Die Fläche schwankt

von Jahr zu Jahr – in trockenen Jahren wird mehr Wald abgebrannt als

in feuchten; die “offiziellen” Werte des brasilianischen “Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais” liegen zwischen 9.000 und 30.000

Quadratkilometern im Jahr. Fast ebenso hoch – nach manchen

Schätzungen sogar höher – liegt die Rate in Indonesien. Weltweit

wurden nach Angaben der FAO von 1990 bis zum Jahr 2000 jedes Jahr im

Durchschnitt 120.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald

vernichtet (und nicht zu vergessen: Dazu kommen jedes Jahr noch

40.000 Quadratkilometer andere tropische Wälder, so dass insgesamt

160.000 Quadratkilometer Tropenwald jedes Jahr vernichtet werden).

Die Vernichtung dieser Wälder trägt auch wesentlich zum Klimawandel

bei (mehr);

sie sorgt dafür, dass Indonesien und Brasilien nach China und den

USA den dritt- beziehungsweise viertgrößten Beitrag zum Klimawandel

auf der Erde leisten. Dabei liegt Indonesien vor Brasilien, da hier

besonders kohlenstoffreiche Torfwälder vernichtet werden, bei denen

auch der Kohlenstoff aus dem Torfboden freigesetzt wird.

Der Schutz der Tropenwälder ist zum Schutz des Klimawandels auch

deshalb bedeutend, da nicht nur bei der Brandrodung viel Kohlenstoff

freigesetzt werden, sondern durch die anschließende Nutzung der

Fläche als Rinderweide (wie auf 80 Prozent der im Amazonasgebiet

gerodeten Fläche) der Wald auch als

Kohlenstoffsenke verlorengeht – dadurch geht die Fähigkeit der

Land-Ökosysteme zurück, Kohlenstoff zu binden.

(Alle Zahlenangaben,

wenn nicht anders angegeben, aus Stuart

Pimm: The World According to Pimm)

Ebenfalls stark zurückgegangen sind andere tropische Ökosysteme,

etwa die Mangroven, die Küsten vor Fluten schützen und Kinderstube

vieler Fischarten sind – sie werden immer noch zu Garnelenfarmen

umgewandelt.

Wichtigste Ursache in den Meeren:

Fischerei

In Meeres-Ökosystemen ist vor allem die Fischerei für das

Aussterben von Arten verantwortlich: Jährlich werden 86 Millionen

Tonnen Fisch in den Meeren gefangen; dazu kommen noch geschätzte 30

Millionen Tonnen Beifang, die in der Fangstatistik nicht auftauchen.

Laut Weltfischerei-Report der Welternährungsorganisation FAO sind

über drei Viertel aller Bestände überfischt oder bis an die Grenzen

ausgebeutet; ein Viertel ist akut gefährdet. Zu den bedrohten

Beständen gehören auch bekannte Arten wie der Kabeljau. Dank

Grundschleppnetzen, die zudem Korallenriffe zerstören, werden auch

Tiefseefische betroffen (Die

Überfischung der Meere; siehe auch Eine

kleine Geschichte des Walfangs).

Weitere wichtige Ursachen

Neben Zerstörung von Lebensräumen und Fischerei spielen die

Ausbreitung fremder Arten, die einheimische Arten verdrängen (siehe

Kasten); die Übernutzung natürlicher Ressourcen und chemische

Belastung eine wichtige Rolle. Zur chemischen Belastung trägt mehr

noch als Luft- und Wasserverschmutzung die Überdüngung (also wieder

die Landwirtschaft) bei. Im Falle der Insekten spielt in vielen

Fällen auch der Einsatz von Pestiziden eine Rolle, die nicht

zwischen schädlichen und nützlichen Insekten unterscheiden können.

In jüngster Zeit verstärkt auch der Klimawandel

den Verlust an biologischer Vielfalt (siehe auch Gefährdung

der biologischen Vielfalt durch den Klimawandel), er gilt zum

Beispiel als Hauptursache für den Rückgang der tropischen Insekten

(die besonders an ein stabiles Klima angepasst sind). In den

Hotspots, Gebieten mit besonders hoher biologischer Vielfalt,

könnten alleine durch den Klimawandel bis Mitte des Jahrhunderts ein

Viertel aller Arten aussterben [1080]!

Dabei können sich die verschiedenen Faktoren gegenseitig verstärken:

konnten früher Organismen bei einem Klimawandel neue Lebensräume

besiedeln, wird dies heute durch die Isolierung und Vernichtung von

Lebensräumen erschwert – oft sind geeignete Lebensräume nicht zu

erreichen, stattdessen leben die Arten in von menschlichen Kulturen

oder Siedlungen umgebenen “Inseln”.

Klimawandel und Artensterben

verstärken sich gegenseitig:

Der Klimawandel gefährdet die biologische Vielfalt (siehe Text

oberhalb),

und die wichtigsten Ursachen des Artensterbens wie die Vernichtung

von

Regenwäldern verstärken den Klimawandel, indem sie Kohlendioxid

freisetzen und die Albedo der Erdoberfläche (hier)

verändern.

Die Korallenriffe werden vor allem durch steigende Temperaturen

geschädigt (Die

Folgen des Klimawandels), durch Abernten und Fischen, durch

Nährstoffeintrag und durch mechanische Zerstörung (auch durch

Touristen).

Die

Folgen eingeschleppter Arten

Der Mensch hat im Laufe seiner Geschichte auch viele Arten von

einem Land zum anderen, von einem Kontinent zum anderen gebracht –

nicht nur

Nutzpflanzen und

-tiere, sondern auch viele andere Arten, die meisten davon

unbeabsichtigt als Folge von Welthandel und Fernreisen.

Ökologisch werden durch menschliche Aktivitäten bestehende

geografische Isolierungen aufgehoben, die seit dem

Auseinanderbrechen des Superkontinents Pangäa

entstanden sind – eine Art Umkehrung der geologischen Geschichte.

Lokal hat sich hierdurch die Artenvielfalt mitunter erhöht, aber

unter Verlust lokaler Arten und mit der Folge einer globalen

Angleichung und einem globalen Verlust an biologischer Vielfalt. In

vielen Fällen sind gezielt eingeführte oder unabsichtlich

eingeschleppte Arten (von den Biologen auch "Invasoren" genannt)

heute selbstverständlicher Bestandteil unserer Umwelt: nichts zeigt

dies in Deutschland besser als die aus Südamerika stammende

Kartoffel.

In manchen Fällen haben diese Arten aber auch große Schäden

angerichtet, da ihnen im neuen Lebensraum natürliche Feinde fehlten

und sie sich unkontrolliert ausbreiten konnten. So wurden

Wildkaninchen, ursprünglich als Jagdwild nach Australien

gebracht, dort zur Landplage und zerstörten großflächig die

Vegetation – nicht einmal die Errichtung des berühmten, 1.830

Kilometer langen Kaninchenzauns quer durch Australien konnte ihr

Vordringen aufhalten. In jüngster Zeit gerieten Riesenkröten

(Agas, Bufo marinus), die zur Schädlingsbekämpfung auf

Zuckerrohrfeldern aus Südamerika eingeführt worden, außer Kontrolle

– sie fressen alle Arten von Kleintieren und vergiften Warane und

Schlangen, wenn diese sie fressen. Inzwischen haben sie den gesamten

Nordosten Australiens besiedelt. Wie stark Invasoren die biologische

Vielfalt reduzieren können, zeigt die die Ende der 1950er Jahre auf

Hawaii eingeführte Rosige Wollschnecke: sie frisst

heimische Schnecken und hat dazu geführt, dass von den ehemals über

700 teils sehr farbenfrohen einheimischen, nur auf Hawaii

vorkommenden Schneckenarten fast neunzig Prozent ausgestorben sind.

In den Großen Seen Nordamerikas haben sich die aus dem Schwarzen und

Kaspischen Meer stammenden Wandermuscheln, die

vermutlich mit Ballastwasser in Schiffen aus Europa in den

St.-Lorenzstrom gelangten, zur Plage entwickelt: Sie entziehen den

einheimischen Muscheln und Fischen die Nahrung und verstopfen die

Bauwerke zur Kühl- und Trinkwassergewinnung; ihre Bekämpfung kostet

jährlich 5 Milliarden Dollar.

Aktuell sind die Amphibien – zu

diesen gehören die Froschlurche (Frösche, Kröten, Unken),

Schwanzlurche (Molche, Salamander) und die in den Tropen und

Subtropen vorkommenden Schleichenlurche – die am stärksten vom

Aussterben bedrohte Tierklasse der Erde. Dies liegt auch an einem

Töpfchenpilz namens Batrachochytrium dendrobatidis, kurz

BD oder Chytridpilz genannt. Dieser Pilz kommt

natürlich auf Afrikanischen Krallenfröschen (denen er nicht schadet)

vor; und diese wurden in den 1950er und 1960er Jahren weltweit

verbreitet, da sie für Schwangerschaftstests verwendet wurden (die

Injektion von Urin einer Schwangeren führt dazu, dass die Frösche

ablaichen). Seit den 1980er Jahren gibt es eine weltweite

BD-Epidemie, die zahlreiche Amphibienpopulationen zerstört und zum

Verschwinden mehrerer Arten in freier Wildbahn geführt hat. Dass BD

derart zerstörerisch wirkt, liegt vermutlich auch an einer

Vorbelastung durch andere Faktoren, wie die Zerstörung von

Lebensräumen und dem Klimawandel.

Warum uns die Artenvielfalt interessieren

muss

Biologische Vielfalt ist die Grundlage für die Dienstleistungen

des Ökosystems Erde, von denen wir alle leben:

- Pflanzen versorgen uns mit Sauerstoff,

Nährstoffen und Energie (unsere gesamte Ernährung beruht auf der

Leistung von Pflanzen, und sei es in der Form von Tierfutter), sie

liefern “nachwachsende Rohstoffe” und viele Heilmittel beruhen auf

Wirkstoffen, deren Vorbild aus der Natur stammt (so beruht Aspirin

aus einem Wirkstoff aus Weidenrinde);

- Wälder regulieren das Klima und speichern das

Treibhausgas Kohlendioxid, sie filtern und speichern Wasser (und

schützen so beispielsweise vor Erosion und Hochwasser), sie

liefern den Baustoff Holz und den Energieträger Brennholz und

geschätzte (Nah-) Erholungsräume;

- Nutztiere geben uns ihre Arbeitskraft und

liefern Fleisch, Wolle, Milch ...;

- Insekten bestäuben (Hummeln, Bienen, ...) rund

drei Viertel aller Blütenpflanzen (darunter unsere Obstbäume),

sind Futter für viele Süßwasserfische, Reptilien, Vögel und sogar

einige Säugetiere (Ameisenbär, ...), helfen bei der Zersetzung

organischer Abfälle (Mistkäfer, Termiten), verbessern in heißen

und trockenen Klimaten den Boden (Termiten, Ameisen) und bekämpfen

als Nutzinsekten Schädlinge (womit sie den Pestizideinsatz in

Landwirtschaft und Gartenbau verringern) (in den USA wurde 2006

der finanzielle Wert alleine der "Ökosystem-Dienstleistungen" der

Insekten auf 57 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt [1014];

- Mikroorganismen zersetzen unsere Abfälle und

führen deren Mineralien in den Kreislauf zurück, sie reinigen

unsere Flüsse und Gewässer;

- Landschaften und die in ihnen lebenden Tiere,

Pflanzen und Völker stellen einen ethischen und ästhetischen Wert

dar, der sie beispielsweise zu Urlaubszielen macht.

Niemand weiß, ob die Ökosysteme diese Dienstleistungen auch dann

noch erbringen können, wenn 30 bis 50 Prozent der Arten

ausgestorben sind oder ab wann die Systeme in ihrer

Leistungsfähigkeit spürbar eingeschränkt werden. Wir wissen, das

einfache Ökosysteme anfälliger sind (das beste Beispiel ist die

Landwirtschaft – wenige Arten steigern die Wahrscheinlichkeit von

Schädlings- und Krankheitsepidemien). Die Bestandteile eines

Ökosystems mögen ähnliche Rollen spielen, aber verschiedene

Umweltbedingungen begünstigen mal dieses und mal jenes Element.

Vielfältige Ökosysteme sind daher flexibler und anpassungsfähiger.

Ein Verlust an biologischer Vielfalt führt dazu, dass Ökosysteme mit

Änderungen schlechter zurechtkommen; und da niemand weiß, welche

Änderungen die Zukunft bringt, kann auch niemand wissen, welche

Flexibilität der Ökosysteme wir noch brauchen. Niemand weiß auch,

welche unbekannten Heilmittel oder sonst nutzbaren Chemikalien in

wenig untersuchten oder gar unbekannten Arten noch stecken mögen.

Wenn wir Ökosysteme oder ihre Bestandteile (Arten, Populationen,

genetische Vielfalt) vernichten, beeinträchtigen wir auch ihre

Fähigkeiten, für uns nützliche Dienstleistungen zu erbringen. Es

ist, als wenn wir Teile aus einem Auto ausbauen und wegschmeißen,

deren Bedeutung wir nicht kennen.

Dabei geht es nicht nur um Arten, die wir zu verlieren drohen,

sondern um alle Ebenen der Biodiversität:

| Genetische Vielfalt |

Voraussetzung für die Anpassung der Lebewesen an sich

verändernde Umweltbedingungen, Widerstandsfähigkeit gegen

Krankheitserreger, etc. |

| Von einer Art besiedeltes Areal

(Populationen) |

Lokale Populationen können den Erhalt der genetischen

Vielfalt sichern und den Beitrag der Art zu den

Dienstleistungen der Ökosysteme gewährleisten. |

| Arten |

Die Dienstleistungen der Ökosysteme werden

wesentlich durch die in ihnen vorkommenden Arten erbracht. |

| Ökosysteme |

Eine Vielzahl von Ökosystemen sichert eine Vielzahl

verschiedener Dienstleistungen. |

Die Vernichtung biologischer Vielfalt ist nicht rückgängig zu

machen. Schon die Vorsorge würde es daher erfordern, die

Biodiversität zu schützen. Was die Diversität angeht, hat die

Zoological Society London im Jahr 2007 ein System vorgeschlagen, mit

dem man die Bedeutung gefährdeter Arten bewerten kann: den EDGE-Score.

Er errechnet sich aus der biologischen Besonderheit (ED steht für evolutionary

distinct) der Art und ihrer globalen Gefährdung (GE steht für

globally endangered), die aus den roten Listen entnommen

wird. Weitere Informationen hierzu: www.edgeofexistence.org.

Weitere Informationen zum Thema:

Die

Plünderung der Weltmeere

Eine

kleine Geschichte des Walfangs

Ein

grüner Planet Erde – Zur Zukunft der Ökosysteme und der

Biodiversität

Empfehlenswerte Websites:

Green

Facts on Biodiversity: Übersichtliche Zusammenfassung des

Millennium

Ecosystem Assessment (englischsprachig). Die Übersicht gibt es

>>

hier auch auf

Deutsch.

Rote Liste der

Weltnaturschutzorganisation >> IUCN

(International Union for

Conservation of Nature and Natural Resources)

[englischsprachig]

Hotspots (Conservation International) – Ausführliche

Informationen zu den Hotspots

des Artenschutzes (englischsprachig)

Bundesamt für Naturschutz:

Biologische Vielfalt

und

Rote Listen in

Deutschland

Weiter mit:

Globale Umweltveränderungen oder: Ein Großversuch mit dem

Ökosystem Erde