Das Zeitalter der Industrie

Dunkle Wolken im "großen Luftozean"

Eine kleine Geschichte der

Luftverschmutzung

Luftverschmutzung in Santiago de

Chile, Winter 2003. Foto: Michael Ertel, aus >> wikipedia,

abgerufen 5.3.2010. Lizenz: >>

FDL 1.2.

Vorindustrielle Luftverschmutzung

Die Geschichte der Luftverschmutzung begann, als die Menschen das

Feuer bändigten: Die Rußschichten in prähistorischen

Höhlen und geschwärzte Lungen bei mumifizierten Leichen aus der

Steinzeit beweisen, dass die Luft in den Höhlen unserer Vorfahren

nicht immer die beste war. (Noch heute ist die >>

Luftverschmutzung durch offene Feuer – die vor allem in armen

Entwicklungsländern zum Kochen genutzt werden – eines der

drängendsten Umweltprobleme.) Die teils durch Brandrodung

betriebene Vernichtung der Wälder seit Erfindung der Landwirtschaft

war ein Beitrag zur möglicherweise >>

ersten großflächigen Umweltveränderung, in jedem Fall aber

eine Quelle der Luftverschmutzung. Als der Mensch >>

lernte, Metalle zu verarbeiten, trugen auch diese zur

Luftverschmutzung bei: In Proben aus dem Grönlandeis lassen sich

noch heute Spuren von Blei- und Kupferemissionen

aus vorindustrieller Zeit nachweisen; die Luftverschmutzung beim

Bergbau wurde bereits von Agricola in seinem De Re Metallica

aus dem Jahr 1556 beschrieben. Auch die >>

Luftqualität mittelalterlicher Städte ließ oftmals zu wünschen

übrig, wie historische Schilderungen sowohl aus der arabischen als

auch aus der christlichen Welt belegen. Die vorindustrielle

Luftverschmutzung war aber in ihren Auswirkungen auf die

unmittelbaren Entstehungsorte beschränkt.

Eine neue Dimension: Die Kohleverbrennung

Ganz neue Dimensionen nahm die Luftverschmutzung mit der >>

Industriellen Revolution an. Kohle wurde zum wichtigsten

Brennstoff; um 1870 besaß Großbritannien ca. 100.000 kohlebetriebene

Dampfmaschinen. Mit sinkenden Transportkosten konnte Kohle auch in

die Städte transportiert werden und dort sowohl für Öfen und Herde

als auch für Industrieanlagen genutzt werden. Im Viktorianischen

England waren etwa ein Viertel aller Todesfälle auf

Lungenkrankheiten zurückzuführen. Mit der zweiten Phase der

industriellen Revolution ab 1870 entstanden Schwerindustrien –

Eisen, Stahl, Chemikalien – mit riesigem Kohleverbrauch auch in

anderen europäischen Ländern sowie in den USA und Japan, im 20.

Jahrhundert dann auch in Russland, Kanada, Lateinamerika und Asien.

Die Luft um die Hüttenwerke, in den Städten und Industriegebieten

war katastrophal schlecht, schien aber der unvermeidliche Preis des

entstehenden Wohlstands zu sein. Industrielle, Arbeiter und

Staatsminister sahen in rauchenden Schornsteinen ein Symbol für

Fortschritt, Wohlstand und Macht.

Die erste Folge waren verschmutzte Kohlestädte

wie London. 1880 gab es in London 3,5 Millionen Feuerstellen, der

hauptsächlich im Winter auftretende Smog (das Wort verbindet smoke,

Rauch und fog, Nebel; es wurde 1905 auf dem in London

stattfindenden Hygiene-Kongress geprägt) wurde zum regelmäßigen

Ereignis. Dabei sollen sogar Fußgänger in die Themse gefallen sein,

weil sie den Fluss nicht sahen; in der Londoner Innenstadt lag in

den 1920er bis 50er Jahren die Zahl der Sonnenstunden 20 Prozent

niedriger als in den Vorstädten. Auch im Ruhrgebiet wurde Kohle

schon vor der Industrialisierung genutzt. Bei Dortmund war bereits

im 13. Jahrhundert Kohle gefunden worden, 1578 begann im Muttental

bei Witten der Stollenbergbau – zunächst in waagerechten Stollen.

Auch hier war die dreckige Kohle eigentlich unbeliebt, aber in Essen

waren bereits 1794 die Häuser aufgrund der zahlreichen Kohleöfen

schwarz "als hätte man sie mit Absicht geschwärzt" (1203).

Irgendwann ließen sich die Folgen der Luftverschmutzung bei allem

Fortschrittsglauben nicht mehr übersehen. Die ersten Bemühungen zur

Reinhaltung der Luft begannen in den USA, in St. Louis und

Pittsburgh, wurden aber während des Krieges nicht fortgeführt. Im

Dezember 1952 kam es in London während einer Kälteperiode zu einem

einwöchigen Smog, der so dicht war, dass die andere Straßenseite

nicht mehr zu erkennen war, örtlich betrug die Sichtweite zeitweise

sogar nur 30 Zentimeter. Eine Aufführung der Oper "La Traviata"

musste abgebrochen werden, da die Zuschauer die Bühne nicht mehr

sehen konnte – im Theaterinnenraum! In dieser Woche starben in

London etwa 4.000 Menschen mehr als gewöhnlich, und die Todesrate

blieb noch drei Monate lang erhöht – insgesamt hat "the Great

Smog" (wie er später benannt wurde) wohl

12.000 Menschen das Leben gekostet (1205).

Obwohl die Regierung, wie der damalige Kommunal- (und spätere

Premier-)minister Harold Macmillan sagte, neue Gesetze nicht für

nötig hielt (1206),

sorgte öffentlicher Druck dafür, dass 1956 in einem "Clean Air

Act" (Luftreinhaltungsgesetz) die häusliche Kohlefeuerung

streng geregelt. Hilfreich kam hinzu, dass seit 1950 zunehmend

>> Öl

und Gas an die Stelle der Kohle traten, deren Verbrennung

weniger Schadstoffe, vor allem Rauch und Ruß, erzeugen. Bis 1970

sank der Rauchgehalt der Londoner Luft um 80 Prozent, bis 2005 um 98

Prozent.

Industrielle Luftverschmutzung

England, Westeuropa, Amerika

Luftverschmutzung ging auch von der Metallverhüttung und der

Chemieindustrie aus. Die chemische Großindustrie entstand mit der

Herstellung von Natriumcarbonat für die Glas- und Seifenherstellung

sowie die Textilindustrie. Dabei entstand ätzender Chlorwasserstoff,

der in die Umgebung abgegeben wurde. Die auf Grundlage des 1863

verabschiedeten britischen Alkali Act im Jahr 1865 gegen diese

Verschmutzung gegründete Alkali-Aufsichtsbehörde gilt als erste

“Umweltbehörde” der Geschichte. (Sie bewirkte wenig;

besser wurde die Situation erst, als das heute genutzte

Solvay-Verfahren eingeführt wurde.) Mit der >>

zweiten Phase der industriellen Revolution nahm der Bedarf an

Kupfer zu. Kupferminen wie die 1873 von einem britischen Konsortium

übernommene, schon seit phönizischen Zeiten genutzte Mine am Río

Tinto in Andalusien lieferten auch Schwefelsäure für die chemische

Industrie; bei der (in England verbotenen) Verhüttung im Freien

wurde aber ein Teil des Schwefels aus dem Erz als >> Schwefeldioxid

freigesetzt, das mit dem Wasser in der Luft zu "saurem Regen"

reagiert. Ein britischer Handelsagent berichtete, dass "Augen und

Kehlen schmerzen, und alles Eisen korrodiert". 1888 streikten die

Bergarbeiter gegen die Minenbetreiber, unterstützt von den Bauern

aus der Umgebung. Bei einer Protestkundgebung erschoss die Polizei

45 Menschen (1215).

Auch die Abgase der im 20. Jahrhundert wichtig werdenden

Nickelproduktion (Nickel wird zur Stahlveredelung verwendet)

schädigten die Umgebung der Hüttenwerke in weitem Umkreis. In den

Nickel-Kupfer-Hüttenwerken im kanadischen Sudbury etwa wurde das Erz

ebenfalls unter freiem Himmel verhüttet; als 1920 der erste Schlot

gebaut wurde, war die Umgebung bereits in eine schwarze Wüste

verwandelt (1215).

Am schlimmsten aber war die Luftverschmutzung in den

Industriegebieten, die gleichzeitig über Kohle- und Erzvorkommen

verfügten, wie im Ruhrgebiet, im “Schwarzen Land” (Black Country) in

Mittelengland oder in der Region der Großen Seen in Nordamerika.

Eine der ersten Umweltkrisen war der Oktobersmog in der Kleinstadt Donora

(Pennsylvania, USA), wo im Oktober 1948 eine

Inversionswetterlage verhinderte, dass die Rauchwolken der örtlichen

Stahl- und Zinkhütten abzogen; rund die Hälfte der 14.000 Einwohner

erkrankte an Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 40 Menschen

starben. Die Stahlgesellschaft "American Steel" gab der

Inversionswetterlage die Schuld an den Schäden und stritt jedwede

Mitschuld ab; nach diesem und ähnlichen Ereignissen begann aber die

wissenschaftliche Erforschung der Zusammenhänge zwischen

Luftverschmutzung und Gesundheitsschäden.

Beispiel

Ruhrgebiet

In Europa wurde das Ruhrgebiet

zum Sinnbild für Umweltverschmutzung. In der kohlereichen Region

wurde 1756 die erste Eisenhütte in Betrieb genommen; die eigentliche

Industrialisierung begann aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts. 1834

wurde auf der Zeche Franz bei Essen-Borbeck erstmals die

Mergelschicht durchteuft, die weiter nördlich im Ruhrgebiet die

verkokbare Fettkohle bedeckte, und mit der Einführung des

Kokshochofens, der Dampfmaschine und der Erschließung des

Ruhrgebiets durch Eisenbahnen begann um 1850 die eigentliche

Industrialisierung (1219).

Klagen hierüber gab es vor allem von Nachbarn, etwa Bauern, denen

die giftigen Abgase aus Metallhütten oder chemischen Betrieben die

Ernten verdarben. Die meisten Einwohner waren aber "stolz auf die

amerikanisch genannte Entwicklung des Heimatortes und seiner

Nachbarschaft" und fühlten sich "als Angehörige eines zielstrebigen

Gemeinwesens voller Arbeitszähigkeit und Schaffensfreude" (1220).

Auch im Ruhrgebiet wurden bei der Verhüttung von Erzen enorme Mengen

schwefliger Säure freigesetzt, und die Ruhrkohle enthielt ebenfalls

zwischen 0,5 und 3 Prozent Schwefel, die ebenfalls bei der

Verbrennung freigesetzt wurden – im Ruhrgebiet wurde sogar bevorzugt

besonders schwefelhaltige Kohle eingesetzt, da diese billiger war

und sich weniger zum Export eignete. Die 1847 bei Essen-Borbeck

errichtete Zinkhütte etwa verfeuerte 1884 täglich 105 Tonnen Kohle

und setzte 3.700 kg schweflige Säure frei.

Im Jahr 1900 war das Ruhrgebiet bereits die größte Industrieregion

Europas, und wohl auch die am stärksten verschmutzte (1215).

In Essen berichteten Behördenvertreter 1912, dass in der Nähe der

Kruppschen Fabrik und der Zechen zweimaliges Staubwischen am Tag in

den Wohnungen das mindeste sei, was geschehen muss, und dass der

Staub fast nur aus Kohle und Rußpartikeln "manchmal von erheblicher

Größe" bestehe. Da die Stahl- und Eisenwerke von Krupp und Thyssen

für die deutsche Rüstungsindustrie von zentraler Bedeutung waren,

hatten ernsthafte Umweltauflagen kaum eine Chance, obwohl es bereits

rechtliche Möglichkeiten hierzu gab (1230).

Auch für die Industriegewerkschaften zählten Arbeitsplätze mehr als

die Umwelt. So kam es zur dann doch allerorts beklagten Ruß-

und Rauchplage, die auch der Bau höherer Schornsteine (1232) kaum

änderte, da die ständig zunehmende Zahl der Fabriken deren Effekt

zunichte machte (die im Rauch aus Eisen- und Stahlindustrie

enthalten giftigen Stoffe wie Blei, Kadmium, Arsen und Fluoride

wurden erst allmählich als Problem wahrgenommen; die damalige

Medizin vermutete zwar Zusammenhänge zwischen Luftverschmutzung und

Erkrankungen, konnte diese aber mangels Kenntnissen der

Ausbreitungs- und Wirkungsmechanismen noch kaum beweisen [1233]).

Das Ausmaß der Luftverschmutzung im

Ruhrgebiet wurde deutlich, als 1923 nach der Besetzung durch

französische Truppen (wegen ausgesetzter Reparationszahlungen nach

dem Ersten Weltkrieg) Streiks die Kohle-, Koks- und Stahlgewinnung

lahmlegten: Der Himmel wurde wieder sichtbar; die Ernten erhöhten

sich um die Hälfte, die Jahresringe an den Bäumen waren dicker als

in den Jahren davor und danach. Die Arbeiterfamilien litten aber in

dieser Zeit Hunger und Elend, und so wurde die Luftverschmutzung

weiter als notweniges Übel akzeptiert (1235).

Besser wurde die sichtbare Lage in den Städten mit dem elektrischen

Strom: zahllose Dampfmaschinen konnten durch außerhalb der Städte

gebaute Kraftwerke ersetzt werden. Auch diese verschmutzten ihre

Umgebung erheblich, das Anfang der 1920er Jahre am bei Wetter

gelegenen Harkortsee gebaute Kraftwerk etwa stieß soviel Asche aus,

dass bei nebligem Wetter der See vollständig von einer Ascheschicht

bedeckt war (von Auflagen zur Reduzierung der Rauchintensität hatte

der zuständige Kreisausschuss "im Lebensinteresse" des Werkes

abgesehen), die Verschmutzung traf aber weniger Menschen.

Als 1927 in Sodingen bei Herne das damals modernste Zechenkraftwerk

ohne Rauchgasentstaubung in Betrieb genommen wurde, musste aufgrund

des enormen Flugaschenauswurfs die benachbarte Schule geschlossen

werden – sie wurde nie wieder eröffnet, dafür wurden dort, nachdem

zwei der drei Kessel des Kraftwerks aufgrund der Wirtschaftskrise

stillgelegt wurden, 1930 vorübergehend obdachlose Menschen

untergebracht (1220).

In der Weltwirtschaftskrise wurde zudem die Erforschung der Frage,

ob Industrieluft Menschen und Umwelt schädigt, aus Geldmangel

eingestellt. Die Haltung gegenüber der Luftverschmutzung änderte

sich auch unter den Nazis nicht, die Rüstungskonjunktur und die

Kriegsvorbereitung verschärften die Lage sogar noch (“Die

Leidenschaft der Nazis galt wohl dem deutschen Blut und deutschen

Boden, nicht aber der deutschen Luft.” [John R. McNeill, 1215]).

So durfte das Kraftwerk am Harkortsee, über das sich mittlerweile

auch andere Industrieunternehmen beschwerten und das den

Fremdenverkehr stark beeinträchtigte, keinen höheren Schornstein

errichten, da dieser das Werk "für die Lufterkundung zu auffällig

mache", die daraufhin beschlossenen Elektrofilter konnten nicht

eingebaut werden, da der Antrag auf Zuteilung für Eisen zugunsten

der Rüstungsindustrie abgelehnt wurde. Immerhin:

Rauch und Dunst über dem Ruhrgebiet führten im Zweiten Weltkrieg

dazu, dass hier die Bombenabwürfe der Alliierten weniger zielgenau

waren als anderswo. Die meisten Industriebetriebe wurden dennoch

zerstört – und wieder ging die Luftverschmutzung zurück.

Aber im Kalten Krieg brauchte Europa deutsche Kohle, deutsches

Eisen und deutschen Stahl; das Ruhrgebiet wurde schnell als

Industriegebiet wieder aufgebaut. Mit dem Wirtschaftswunder

erreichte die Eisen- und Stahlproduktion neue Rekorde, die chemische

Industrie wurde ausgebaut. In den 1950er Jahren gingen über das

Ruhrgebiet weit über 300.000 Tonnen Staub pro Jahr hinab, Messungen

in den (besonders belasteten) nördlichen Stadtteilen von Duisburg

ergaben Staubbelastungen von bis zu 6,8 kg je 100 Quadratmeter im

Monat. Anträge, dass die Stadt Musterprozesse gegen besonders

luftverschmutzende Betriebe finanziere, wurden vom Oberstadtdirektor

abgewiesen, aber zur systematischen Luftuntersuchung 51 Messstellen

eingerichtet: und Spitzenwerte von 20,2 kg Staub je 100 Quadratmeter

im Monat gemessen. Der Unmut über nahezu unerträgliche Rauchwolken,

gegen die es praktisch keine Klagemöglichkeiten gab, führte 1952 zur

Gründung gegründete "Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft für

naturgemäße Wirtschaft" (IPA), die sich ab Mitte der 1950er Jahre

auch für ein Gesetz zur Luftreinhaltung einsetzte. Beim Verein

Deutscher Ingenieure (VDI) wurde eine Kommission zur Reinhaltung der

Luft gegründet, die hierzu Vorschläge erarbeiten sollte. Aber die

Bevölkerung war mehr am "Wirtschaftswunder" als an sauberer Luft

interessiert; das Grundgesetz trug ebenfalls nicht dazu bei, den

Umweltschutz weiterzuentwickeln, da der Bund hier kaum

Gesetzgebungskompetenzen hatte (1240).

Immerhin trugen die Arbeiten dazu bei, dass die Möglichkeit von

Nachbarn und Geschädigten, Schadenersatz einzufordern, verbessert

wurden: 1959 entfiel die bis dahin im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

enthaltene Pflicht, "ortsübliche" Belastungen ersatzlos zu dulden (1241). Aber

damit konnte nicht verhindert werden, dass Luftverschmutzung

entstand. Mit der im gleichen Zug stattfindenden Änderung der

Gewerbeordnung wurde aber die Möglichkeit einer nachträglichen

Anordnung geschaffen, der den Behörden zumindest theoretisch ein

Werkzeug zur Verbesserung der Luftqualität in die Hand gab. Aber als

die Kohle aus dem Ruhrgebiet gegenüber der billigeren (weil nicht so

tief unter der Erde geförderten) Kohle aus dem Ausland (und auch

gegenüber dem billigeren Öl) Ende der 1950er Jahre nicht mehr

konkurrenzfähig ist, wird ihr Abbau mit Subventionen gefördert, das

alte Denken in Gewerbesteuern und Arbeitsplätzen setzt sich durch.

Der Umschwung, der sich leise anzukündigen begann,

verstärkte sich in den 1960er Jahren. Ein Rückgang des

wirtschaftlichen Wachstums ließ erstmals die Grenzen des

"Wirtschaftswunders" erkennen und skeptische Stimmen wurden

zunehmend gehört. 1961 griff Kanzlerkandidat Willy Brandt diese

Stimmung auf einem Parteitag auf und redete davon, dass der Himmel

über dem Ruhrgebiet wieder blau werden müsse. Brandt wollte hiermit

die SPD über die Arbeiterschaft hinaus wählbar machen, der Slogan

wurde aber kaum ernst genommen (ein Politiker, der das Blaue vom

Himmel versprach...); und Brandt wurde auch nicht gewählt. Aber 1962

schuf Nordrhein-Westfalen (ohne Gegenstimme) das erste

Landes-Immissionsschutzgesetz, ein "modernes" Gesetz zur

Luftreinhaltung, das zum Vorbild für das spätere

Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde. In den Verwaltungsbehörden

wurde dieses Gesetz und spätere Umweltgesetze aber nicht umgesetzt (1245), und so

bestand der praktische Umweltschutz oft weiterhin im Bau hoher (und

noch höherer) Schornsteine, so dass die verschmutzte Luft vom Wind

weiter verteilt werden konnte.

Japan

Die japanische Industrialisierung ab der >>

Meiji-Zeit brachte ebenfalls stark verschmutzte

Industriegebiete hervor, etwa die Hanshin-Region (Osaka-Kobe). Hier

entstanden ab 1880 Eisen- und Stahlwerke, Zement- und Chemiewerke;

bis 1900 vervierfachte sich die Einwohnerzahl von Kobe und Osaka. Ab

1912 wurde die Luftverschmutzung gemessen: sie war so schlimm wie in

London. Produktion und Luftverschmutzung stiegen weiter (angeblich

stürzten sogar Flugzeuge wegen schlechter Sicht ab), bis im Zweiten

Weltkrieg die amerikanische Luftwaffe die Industrie der Region in

Schutt und Asche legte. Aber die Amerikaner halfen auch bei

Wiederaufbau, und 1955 lag der Staubniederschlag über den

Vorkriegswerten. Mit der einsetzenden Motorisierung wuchs die Region

mit dem Großraum Kyoto zu einem Ballungsraum zusammen, in dem über

zehn Millionen Menschen von der Luftverschmutzung betroffen waren.

Ein anderer Schwerpunkt der japanischen Umweltverschmutzung war Ube

im Nordwesten, ein Zentrum für Zement, Chemie und Kohle. Nachdem

Wissenschaftler der Universität von Ube die gesundheitlichen Folgen

der Luftverschmutzung gezeigt hatten, begann 1954 der Kampf gegen

die Luftverschmutzung – auf Initiative des Vorsitzenden des lokalen

Industrieverbandes, Kanichi Nakayasu! Bei einem Besuch in Pittsburgh

erkannte er, dass die Region das Problem lösen kann, und setzte sich

für strenge Grenzwerte ein. 1965 war der Himmel über Ube wieder

blau; und die Stadt wurde zum Vorbild für andere Regionen Japans

(>> mehr)

– 1968 wurde in Japan ein Gesetz zur Luftreinhaltung verabschiedet,

in dem vor allen den lokalen Präfekten Spielraum zur Festlegung von

Grenzwerten gegeben wurde.

Sowjetunion und Osteuropa

Die >>

sowjetische Industrialisierung ab 1927 wiederholte das Muster

des Westens und übertraf es bei der Umweltverschmutzung sogar – hier

konnte man sich auf Marx und Engels berufen, die das Bild vom

Menschen als Naturbeherrscher gezeichnet hatten. Wie die Natur der

Gesellschaft nutzbar gemacht werden konnte, war den Staatslenkern

klar: Priorität hatte immer die Produktion. Das wohl dreckigste

Hüttenwerk der Welt war das sowjetische von Norilsk in Sibirien, von

Stalins Geheimpolizei geführt und von Gulag-Arbeitern errichtet: Es

stieß in den 1980er Jahren mehr Schwefeldioxid aus als ganz Italien.

(Norilsk gehört noch heute zu den zehn dreckigsten Orten der Welt,

>>

mehr.) Die Luft in Moskau verschlechterte sich ab den 1930er

Jahren, und in den 1960er Jahren waren die Werte von Schwefeldioxid

und Stickoxiden in einigen Vororten weit jenseits jeden Grenzwerts.

Noch schlimmer war die Lage in den Industriegebieten von Donezk und

Magnitogorsk.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das sowjetische Modell auf Osteuropa

übertragen. Eine Folge war die Entstehung des “Schwefeldreiecks”

zwischen Dresden, Prag und Krakau. Die Braunkohlekraftwerke hier

erzeugten drei Viertel des Strombedarfs Polens und zwei Drittel des

Bedarfs in der Tschechoslowakei und in der DDR, die Konzentration

an Schwefeldioxid in der Atemluft übertraf die Grenzwerte der

Weltgesundheitsorganisation um das Zwanzigfache. Auf Krakau gingen

jedes Jahr 170 Tonnen Blei und 7 Tonnen Cadmium nieder. Die DDR

entwickelte sich in der Folge – etwas verzögert – ganz ähnlich wie

die Bundesrepublik (nur dass hier – siehe oben – die noch

umweltschädlichere Braunkohle zur Basis der Energiewirtschaft

wurde). Ende der 1950er Jahre begann der Ausbau der Chemieindustrie:

Plaste und Elaste aus Schkopau (Werbeslogan für die Chemischen Werke

Buna) wurden zur Basis einer Industrieproduktion, die oftmals auf

Anlagen aus der Zwischenkriegszeit erfolgte. Die Luft im

"Chemiedreieck" zwischen Merseburg, Halle und Bitterfeld wurde

sprichwörtlich schlecht: "Bitterfeld, Bitterfeld, wo der Dreck vom

Himmel fällt...". Die Fünfjahrespläne und die Jahrespläne, die für

die betriebliche Planung verbindlich waren, enthielten

ausschließlich Vorgaben zur Produktivität, eine Verminderung der

Luftverschmutzung war kein Planziel.

Andere Regionen

Die anderen Regionen, in denen die Industrialisierung einsetzte,

hatten alle ähnliche Probleme: in Brasilien etwa wurde die Umgebung

von Cubatão im Bundesstaat São Paulo auch “Tal des Todes" genannt –

die Kindersterblichkeit lag hier zehnmal höher als im Durchschnitt

des Bundesstaates..

Umweltbewegung und Gesetze zur Luftreinhaltung

Deutschland stand mit seiner ab Mitte der 1960er Jahre zunehmenden

Aufmerksamkeit für Fragen der Umweltverschmutzung nicht allein:

überall in den Kernländern der Industialisierung – Nordamerika,

Europa und Japan – begannen wirksame Proteste der Bevölkerung gegen

diese Verschmutzung. Japan war wie oben dargestellt das erste Land,

das ein im gesamten Land geltendes Gesetz zur Luftreinhaltung

erließ. 1966 erinnerte ein Smogalarm in New York – ausgerechnet zum

Thanksgiving-Fest – die Amerikaner an den Londoner Smog;

und nachdem am 22. Juni 1969 der schwer verschmutzte Fluss Cuyahoga

in Brand geraten war, organisierte der US-Senator Gaylord Nelson am

22. April 1970 den ersten Earth Day: 20

Millionen Amerikaner demonstrierten an diesem Tag gegen die

Umweltverschmutzung; vor allem gegen die Luftverschmutzung durch

Kohlekraftwerke. 20 Millionen Menschen – das Signal war so deutlich,

dass auch eine konservative Regierung wie die von Richard Nixon es

nicht überhören konnte: 1970 begann mit dem Clean Air

Act das Zeitalter der modernen amerikanischen

Umweltgesetzgebung (1250),

das Umweltamt Environmental Protection Agency

wurde gegründet. Auch in Deutschland begann mit dem Amtsantritt der

sozialliberalen Koalition und dem Entstehen zahlreicher

Bürgerinitiativen für Umweltschutz die moderne Entwicklung des

staatlichen Umweltschutzes. 1971 verkündete die Bundesregierung das

erste Umweltprogramm, 1972 wurde das Grundgesetz geändert und im

Jahr 1974 erhielt auch Deutschland mit dem mit dem nach dem

nordrhein-westfälischen Modell erarbeiteten Bundesimmissionsschutzgesetz

(1255) ein

Gesetz zur Luftreinhaltung. Mit ihm Gesetz wurde die

Genehmigungspflicht für umweltbelastende Betriebe aus dem

Gewerberecht herausgelöst und in das neue Gesetz überführt. Im

gleichen Jahr wurde auch in Deutschland ein Umweltbundesamt

gegründet.

Bis das neue Recht zur Luftreinhaltung greifen konnte, dauerte es

allerdings (1258).

Dabei war inzwischen die Verteilung der Luftverschmutzung durch hohe

Schornsteine zu einem nicht mehr zu leugnende Problem geworden:

Rauch und Ruß als lokale Probleme wurden so zwar verringert, aber

Schwefel- und Stickstoffoxide konnten sich über Tausende Kilometer

verbreiten und bildeten den Hauptbestandteil des „Sauren Regens“,

der in den 1980er Jahren zum >>

länderübergreifenden Umweltproblem wurde. In Deutschland

wurden die Waldschäden, für die der saure Regen als Hauptverursacher

galt, unter dem Schlagwort "Waldsterben" zum politisch brisanten

Thema. Es wurde klar: hohe Schornsteine sind keine Lösung, die

Emissionen mussten reduziert werden. In Deutschland zwang eine 1983

erlassene Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (1260)

die hauptsächlich für die Schwefel- und Stickoxidemissionen

verantwortlichen Betreiber von Großkraftwerken zum Einbau von

wirksamen Filteranlagen. Zusammen mit Effektivitätssteigerungen beim

Energieeinsatz sowie der Ersatz von Kohle durch Öl und Gas führten

solche auch in anderen Ländern erlassenen Regelungen mittlerweile zu

deutlichen Verringerungen der Schwefeldioxid-Emissionen – in den

Kohlestädten Nordamerikas, Westeuropas und Japans nahm der Gehalt an

Rauch, Ruß und Schwefeldioxid wie zuvor in London um 70 bis 95

Prozent ab. Weniger erfolgreich waren die Ansätze zur Verringerung

der Stickstoffoxid-Emissionen,

die zudem noch zur Bildung des >>

Sommersmogs beitragen, der auch heute noch ein Problem der

Großstädte auch der westlichen Welt ist. Verursacher für diese

Belastung ist auch der >> Autoverkehr.

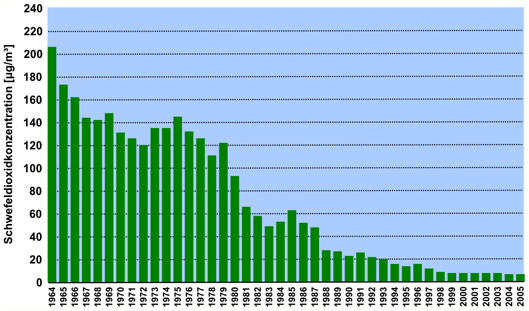

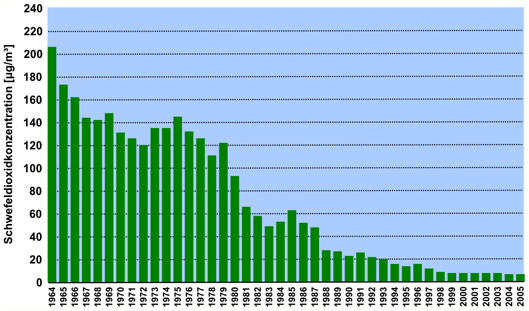

Die Entwicklung der

Schwefeldioxid-Konzentration in der Luft im Rhein-Ruhr-Gebiet von

1964

bis 2005 zeigt beispielhaft die Verbesserung der

Luftqualität in dieser Industrieregion seit Beginn

der Umweltschutzaktivitäten in den 1960er Jahren. (Zuverlässige

ältere Werte dieses im Ruhrgebiet

schon lange (>> 1235)

als "schweflige Säure" (die in der Luft aus >>

Schwefeldioxid entsteht)

bekannten Verursachers schwerer Schäden sind leider nicht verfügbar.

Abb.: siehe >> 1264.

Weniger Gehör fanden die Proteste der Umweltschützer dagegen in den

nicht-demokratischen Ländern. Dort änderte sich die Situation erst

nach dem Fall der jeweiligen Regime: In Brasilien nach dem Ende der

Militärdiktatur 1984; in der Sowjetunion und den Ländern Osteuropas

nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 – hier zum größten Teil

nicht durch sauberere Produktion, sondern durch den Zusammenbruch

der Wirtschaft nach dem Wegfall der Subventionen. In Indien und

China werden die Bemühungen um Umweltschutz oftmals vor Ort nicht

umgesetzt (>>

mehr).

Das Zeitalter des Öls

Seit 1920 wurde in den USA, seit 1950 im Rest der Welt zunehmend

Kohle durch Öl ersetzt. Dies hatte weitreichende Folgen: Öl konnte

leichter transportiert und genutzt werden als Kohle, und daher wurde

die relativ konzentrierte (aber damit auch durch zentrale Maßnahmen

leichter zu bekämpfende) Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung

durch eine weiträumigere Luftverschmutzung durch die Verbrennung von

(dafür jedoch etwa saubererem) Öl abgelöst. Ein Symbol für dieses

neue Zeitalter ist das Auto, das die Eisenbahn als technisches

Transportmittel Nr. 1 verdrängte.

Luftverschmutzung durch Autos

Die entscheidende Entwicklung war die Einführung des Fließbands: Es

ließ Autos erschwinglich werden, und die Massenmotorisierung begann

– zuerst in den USA, dann in Europa und zuletzt in Japan und

Ostasien. 1900 waren Automobile noch eine Seltenheit, 1996 gab es

weltweit 500 Millionen von ihnen. Sie lösten ab den 1960er Jahren

die Kohlefeuerung als schlimmste Verschmutzungsursache ab. Autos

geben vor allem Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide und

Kohlenwasserstoffe ab, die zum “Sommersmog”

beitragen. Dieser wurde seit den 1940er Jahren – zuerst in Los

Angeles – beobachtet, er entsteht, wenn leichtflüchtige

Kohlenwasserstoffe und Stickoxide unter intensiver

Sonneneinstrahlung Ozon bilden (>> Die

wichtigsten Schadstoffe).

Seit den 1920er Jahren wurde dem Benzin

Tetraethylblei zugesetzt, um unkontrollierte Selbstentzündungen des

Benzins (“Klopfen”) zu verhindern. Dies führte im Laufe der Zeit zu

hohen Bleikonzentrationen im Boden entlang der Straßen und zu erhöhten

Bleiwerten im Blut. Blei wird in Knochen eingelagert und

reichert sich daher im Laufe der Zeit an; eine chronische

Bleivergiftung kann zu Schädigungen der Blutbildung, des

Nervensystems und von Embryos führen. 1967 wurde verbleites Benzin

in den Großstädten der Sowjetunion verboten, in den USA begann der

Übergang zu bleifreiem Benzin in den späten 1970er Jahren, und in

Europa in den 1980er Jahren. Die Bleikonzentration in der Luft sank

in den USA zwischen 1977 und 1994 um etwa 95 Prozent, auch die Werte

im Blut sanken deutlich. (Als Parallele zum heutigen Widerstand

gegen den Klimaschutz (>> mehr)

verkündete die Autoindustrie damals ein Massensterben der Motoren,

falls Blei verboten werden sollte; und die ersten Hersteller, die

Motoren für bleifreies Benzin anboten, kamen aus Japan. Die

vergleichsweise unbedeutende Autoindustrie in der Sowjetunion

erleichterte wahrscheinlich deren ungewohnte Vorreiterrolle.)

Bleifreies Benzin war auch die Voraussetzung für den Einsatz von

Katalysatoren, mit denen in den letzten Jahren die Schadstoffmengen

der Autoabgase verringert wurde. Ein Teil des erreichten

Fortschritts wurde aber durch die zunehmende Anzahl an Autos sowie

durch höhere Fahrleistungen wieder aufgehoben. In anderen Fällen

setzt die Automobilindustrie bestehende Techniken zur Abgasreinigung

nicht konsequent um: So können Stickoxide, in aufgrund der höheren

Verbrennungstemperaturen vor allem in Dieselmotoren gebildet werden,

mittels eines selektiver katalyischer Reduktion (SCR) genannten

Verfahrens (in Deutschland als "AdBlue" bekannt) zu 90 Prozent aus

den Autoabgasen entfernt werden. 2003 wurde aber bekannt, dass

LKW-Hersteller ihre Fahrzeuge so einstellen, dass die Grenzwerte

außerhalb des Testzyklus überschritten werden; nach Aufdeckung des

VW-Abgasskandals im Jahr 2015 wurde bekannt, dass dieses auch bei

PKW üblich ist (im Falle von VW sogar mittels Verstoß gegen

gesetzliche Vorschriften [1270]).

Globale Luftverschmutzung

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die

Luftverschmutzung zu einem länderübergreifenden Phänomen. Dabei

spielte die “Politik der hohen Schornsteine” eine zentrale Rolle,

aber auch die zunehmende Bevölkerung und ihre Verstädterung: 1950

gab es drei Ballungsgebiete mit mehr als 10 Millionen Einwohnern auf

der Welt (sogenannte Megacities), 1997 bereits zwanzig.

Saurer Regen

In den 1960er Jahren erkannten skandinavische Wissenschaftler, dass

die Versauerung der Flüsse und Seen Südschwedens und Norwegens durch

Schwefel- und Stickstoffoxide aus England verursacht wurde ("Saurer

Regen", der durch die Reaktion dieser Stoffe mit Wasserdampf in der

Atmosphäre entsteht); Luftverschmutzung wurde als globales Problem

erkannt. Entstanden war das Problem durch höhere Schornsteine, die

lokale Umweltprobleme minderten, aber die Schadstoffe höher

aufsteigen, länger in der Atmosphäre bleiben und weiter verteilt

werden ließen. Bald zeigte sich, dass auch in Kanada (durch Abgase

aus den USA) und in Japan (durch Abgase aus China) die Seen

versauerten. Mit Messinstrumenten auf Satelliten konnten die

Schwefeldioxid- und Stickstoffoxidwolken ab den 1990er Jahren dann

auch direkt erfasst werden. Saurer Regen schädigte ausgedehnte

Waldgebiete (“Waldsterben”) und die Lebensgemeinschaften der Flüsse

und Seen; er ließ auch Kalkstein und Marmor verfallen, wovon einige

der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Welt, aber auch Brücken und

andere Gebäude betroffen waren.

Mit der Verringerung der Emissionen an Schwefeldioxid und

Stickstoffoxid ging das Problem im Westen zurück; allerdings steigen

in China die Emissionen durch die zunehmende Kohleverbrennung an: 60

Prozent des Landes sind von Saurem Regen betroffen, ebenso wie

Japan, Taiwan, Korea und die Philippinen.

Das Ozonloch

Die 1929 erstmals hergestellten “FCKW”

(Fluorchlorkohlenwasserstoffe, chemische Substanzen, die Fluor,

Chlor und Kohlenstoff enthalten) haben viele gute Eigenschaften: Sie

sind ungiftig, nicht entzündlich, leicht zu verarbeiten und

reagieren nicht mit anderen Stoffen. So wurden sie bald vor allem

als Kühlmittel in Kühlschränken und Klimaanlagen, als Treibgas in

Spraydosen und als Lösemittel verwendet. 1971 entdeckte der Chemiker

James Lovelock (siehe >> hier)

diese FCKW in der Atmosphäre. Lovelock hatte sie nur als Marker für

andere Formen industrieller Luftverschmutzung betrachtet, die FCKW

selbst hielt er für ungefährlich. Dem amerikanischen Chemiker Sherwood

Rowland fiel aber auf, das die gemessenen Konzentrationen

in etwa der weltweiten Produktion bis zu diesem Zeitpunkt

entsprachen. Was, fragte er sich, würde schließlich mit ihnen

passieren? Er setzte seinen aus Mexiko stammenden Kollegen Mario

Molina auf die Frage an, und im Juni 1974

veröffentlichten beide die Hypothese, dass die FCKW in die

Stratosphäre aufsteigen können, dort von kurzwelligem Sonnenlicht

aufgebrochen werden und dass das dabei freigesetzte Chlor

Ozon-Moleküle der Ozonschicht (siehe >> hier)

zerstört.

Dieser Beitrag blieb zunächst fast unbeachtet. Die FCKW-Industrie

machte mittlerweile acht Milliarden Dollar Umsatz im Jahr und griff

Rowland und Molina als Panikmacher an, und im Laufe der Jahre geriet

das Thema von der Tagesordnung. Erst 1985 erschien eine Publikation

des britischen Geophysikers Joe Farman, dass die Ozonschicht

über der Antarktis ausdünnte – schon seit 1977. Farman hatte die

Veröffentlichung hinausgezögert, da er seinen eigenen Erkenntnissen

nicht recht traute – zumal ein NASA-Satellit seit fünf Jahren

ebenfalls den Ozongehalt gemessen hatte und keinen Rückgang

feststellte. (Nach Farmans Veröffentlichung überprüfte die NASA ihre

Daten: Die eigentlichen Satellitendaten zeigten seit Jahren die

gleiche Tendenz – waren aber vom Computer als Fehler aussortiert

worden, weil sie nicht den Erwartungen entsprachen.) Der gemessene

Rückgang war noch schlimmer als der von Rowland und Molina

erwartete.

Bald wurden auch “Ozonlöcher” über Chile und Australien entdeckt.

Als Ursache wurden im Jahr 1987 von einer NASA-Expedition in die

Antarktis die von Rowland und Molina verdächtigten FCKW bestätigt.

Warum aber der gemessene Rückgang soviel stärker war als der von

Rowland und Molina erwartete, wurde von dem in Deutschland tätigen

niederländischen Meteorologen Paul Crutzen

entdeckt: Es lag an den stratosphärischen Eiswolken der Antarktis.

Deren Oberfläche erleichterte Reaktionen, bei denen Chlor

freigesetzt wurde. Dieses Chlor konnte dann mit der aufgehenden

Sonne im Frühjahr seine zerstörerische Wirkung entfalten – ein

einziges Chloratom kann bis zu 100.000 Ozonmoleküle vernichten.

(Rowland und Molina sowie Crutzen sollten 1995 für ihre Forschungen

den Nobelpreis für Chemie erhalten.) Die Folgen der ausgedünnten

Ozonschicht wurden auch immer klarer: Verstärkte UV-Strahlung

schädigt Plankton und damit die Nahrungskette in den Meeren,

schädigt Pflanzen und damit die Nahrungsmittelproduktion, verursacht

Hautkrebs und Grauen Star beim Menschen.

Das “Ozonloch” rief eine ungewöhnlich schnelle politische Antwort

hervor: Das Protokoll von Montreal (1987) und darauf folgende

Zusatzvereinbarungen führten ab 1988 zu einem Rückgang der

FCKW-Produktion um rund 80 Prozent. Das Protokoll von

Montreal wurde noch vor dem endgültigen Nachweis der FCKW

als Verursacher des Ozonlochs verabschiedet, insofern ist es das

erste Beispiel des Vorsorgeprinzips im Umweltschutz. Anderseits

waren sie der Beweis, dass der Mensch globale Umweltveränderungen

auslösen kann. Und: FCKW sind in der Atmosphäre sehr stabil, so dass

die Ozonschicht in der Stratosphäre nur langsam heilt und wohl noch

bis ins Jahr 2070 ausgedünnt bleiben wird. Insbesondere hellhäutige

Menschen in sonnigen Ländern wie Australien sind hiervon durch

höheres Hautkrebsrisiko betroffen.

Weblink: >> In

letzter Minute – Ein Beitrag der ZEIT zum Montrealer

Protokoll.

Megacities

In den Megacities sind die Menschen besonders von den Auswirkungen

des Rauches und des Autoverkehrs betroffen; die zehn Städte auf der

Erde mit der schlechtesten Luftqualität sind nach Angaben der

Weltbank Kairo (Ägypten), Delhi und Kolkata (Kalkutta) in Indien,

Tianjin und Chongqing in China, Kanpur und Lucknow (Indien), Jakarta

(Indonesien) sowie Shenyang und Zhengzhou (Gina). 2007 schätzte die

WHO, dass die Luftverschmutzung jedes Jahr 865.000 Menschen tötet,

dazu kommen Millionen von Menschen, bei denen sie

Atemwegserkrankungen auslöste oder verschlimmerte oder gar Krebs

auslöste. Die zehn am meisten verschmutzten Orte der Erde nach

Angaben des Blacksmith Institute (eine private Organisation, die

Schwerpunkte der Verschmutzung identifiziert und Programme zu deren

Sanierung anregt, www.blacksmithinstitute.org),

sind auf der folgenden Karte dargestellt.

Die zehn meist verschmutzten Orte

der Welt im Jahr 2007. Nach Angaben des Blacksmith

Institute. Mehr Informationen, auch zu den einzelnen Orten, auf der

Webseite

www.worstpolluted.org (englischsprachig).

Lichtverschmutzung

Von vielen noch nicht als Problem erkannt: Auch Licht “verschmutzt”

die Umwelt. Ein Fünftel der Menschheit (darunter die meisten

Deutschen) kann nachts die Milchstraße nicht mehr erkennen, da der

Nachthimmel von künstlichem Licht überstrahlt wird. Die Folgen für

den Menschen sind neben eingeschränkter Beobachtungsmöglichkeit für

Hobbyastronomen wohl vor allem spiritueller Natur (der Blick in den

Nachthimmel kann uns unseren Platz im Universum zeigen und könnte so

vielleicht so manchen menschlichen Größenwahn korrigieren); aber

viele Tiere leiden konkret: So laufen etwa frisch geschlüpfte

Meeresschildkröten in Hotels statt ins Meer, da sie vom Licht

angezogen werden (das früher nachts auf der Meeresoberfläche

reflektierte und damit die richtige Richtung wies); Insekten und

Vögel fliegen (“angezogen wie die Motten vom Licht”) gegen hell

erleuchte Häuser.

In einer klaren Nacht sind auf

Satellitenaufnahmen die Leuchtflecken der Städte

deutlich zu erkennen. Foto: NASA

Abhilfe wäre einfach: Für die Außenbeleuchtung gibt es

längst ausschließlich nach unten strahlende Lampen. Immerhin wächst

langsam ein Bewusstsein für das Problem: In den USA gibt es erste

Dark-Sky-Parks, der englische Peak District National Park

bewirbt sich um einen solchen Titel.

Die Folgen der Luftverschmutzung

Zuverlässige Statistiken aus der Frühzeit der Industrialisierung

gibt es nicht, mögliche Folgen der Luftverschmutzung interessierten

erst ab den 1950er Jahren. Aber einen Eindruck können die Zahlen aus

den osteuropäischen Städten geben, die nach dem Zusammenbruch der

Sowjetunion zugänglich wurden und deren Belastung den

frühindustriellen Städten ähnlich ist: In Oberschlesien betrug die

Kindersterblichkeit 44 von 1000 Kindern und drei Viertel aller

zehnjährigen Kinder brauchten ständige ärztliche Behandlung. In den

tschechischen Industriegebieten lag die Lebenserwartung um 4 Jahre

unter dem Durchschnitt.

Es gibt Schätzungen, nach denen die Luftverschmutzung im 20.

Jahrhundert insgesamt 40 Millionen Menschenleben forderte, zur Zeit

kommen nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 865.000

Menschen im Jahr vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern

dazu – zwar ist die Luftqualität insgesamt besser geworden, die

Verschmutzung trifft aber mehr Menschen. Nach über 30 Jahren

Umweltpolitik sind dagegen in den reichen Industrieländern die

offenkundigsten Belastungen heute beseitigt, die Atemluft ist wieder

relativ sauber. Auch wenn einzelne Probleme (>>

Stickstoffoxide, >>

Feinstaub; siehe auch >> Chemikalien

in der Umwelt) akut bleiben: Das größte Problem sind hier

heute die nicht unmittelbar zu erkennenden Belastungen wie der

>> Klimawandel,

der etwa zur gleichen Zeit wie das Ozonloch in den Blickwinkel der

Öffentlichkeit geraten ist – wahrscheinlich das wichtigste

Umweltthema der kommenden Jahrzehnte. Da die nötigen Maßnahmen auch

die Industrien der Entwicklungs- und Schwellenländer betreffen

(>> mehr),

würde sich bei ihrer Umsetzung auch die Luftverschmutzung

reduzieren.

Weiter zu:

>> Klimawandel

Zurück zu:

>> Übersicht

Industriezeitalter