Strategien für die Zukunft

Den Klimawandel begrenzen

Die Folgen des Klimawandels

sind heute schon spürbar; die möglichen Folgen eines weiteren

Klimawandels potenziell katastrophal. Daher haben fast alle Länder

der Welt mit dem Pariser

Übereinkommen von 2015 vereinbart, die Erwärmung der Erde auf

deutlich unter zwei Grad Celsius – wenn möglich auf 1,5 Grad Celsius

–, zu begrenzen. Warum diese Grenze gewählt wurde und was diese für

unsere Zukunft, vor allem für unsere zukünftigen

Treibhausgas-Emissionen, bedeutet, wird auf dieser Seite

dargestellt.

Warum deutlich unter zwei Grad?

Ausgangspunkt des Pariser Übereinkommens ist die UN-Klimarahmenkonvention

von 1992, in der vereinbart wurde, “die Stabilisierung der

Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu

erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene [vom Menschen

verursachte, der Autor] Störung des Klimasystems verhindert wird.”

Basierend auf den Erkenntnissen der Klimaforscher – die regelmäßig

in den Berichten des

UN-Weltklimarates zusammengefasst werden – wurde über 20 Jahre

lang diskutiert (siehe die Seite Klimapolitik),

was diese Aussage konkret bedeutet. Früh wurde eine Begrenzung der

Erderwärmung auf höchstens zwei Grad Celsius vorgeschlagen – in

Deutschland etwa vom Wissenschaftlichen Beirat für Globale

Umweltveränderungen (WBGU, 802)

–, und dieses wurde auch zum ersten politischen Ziel. Auf der 16.

UN-Klimakonferenz 2010 wies aber vor allem die Allianz kleiner

Inselstaaten (AOSIS) darauf

hin, dass eine Erderwärmung um zwei Grad Celsius aufgrund des damit

verbundenen Anstiegs des Meeresspiegels das Ende vieler Inselstaaten

bedeuten würde. Neben den Befürchtungen der Inselstaaten spielten

dabei auch neuere Erkenntnis der Klimaforschung eine Rolle, wonach

eine Erwärmung um zwei Grad Celsius unter anderem bedeuten, dass 10

Millionen Menschen zusätzlich von Fluten an den Küsten betroffen

wären; dass zahlreiche Korallenriffe abstürben; im Mittelmeerraum

und im südlichen Afrika 20 bis 30 Prozent weniger Wasser verfügbar

wäre und die Ernten in tropischen Regionen um 10 bis 20 Prozent

zurückgehen würden (siehe: Womit wir

in Zukunft rechnen müssen und 5.

UN-Klimareport). Und: das Erreichen der befürchteten

"Kipppunkte" im Klimasystem, das zu abrupten

Klimaänderungen führen würde, wäre ebenfalls bei einer

Erwärmung um zwei Grad Celsius deutlich wahrscheinlicher wäre als

bei 1,5 Celsius (810).

Den aktuellen Stand unseres Wissens zu diesen Kippelementen fasst

die folgende Abbildung zusammen:

Kippelemente des Klimasystems

und ihr Zusammenhang mit der Erderwärmung. Der

Temperaturbereich, in dem der jeweilige Kipppunkt liegt, ist als

Säule dargestellt. Dabei steht WAIS für Westantarktisches Eisschild,

THC für thermohaline Zirkulation, ENSO für El Niño-Southern

Oscillation und EAIS für Ostantarktisches Eisschild. Lesebeispiel:

Das arktische Sommermeereis kann bei einer Erderwärmung von 1 bis 3

Grad Celsius abschmelzen. Die untere Kurve bildet den

Temperaturverlauf der letzten 22.000 Jahre ab und die Erderwärmung,

die aus vier verschiedenen Szenarien (RCP steht für Representative

Concentration Pathway), mit denen die Klimaforscher arbeiten,

ergibt. Mehr dazu im folgenden Text. Abb. nach Schellnhuber,

Rahmstorf, Winkelmann (504).

Die Abbildung oben zeigt zweierlei: Zum einen lässt sich für die

Kippelemente mit dem heutigen Wissen kein genauer "Kipppunkt"

angeben, sondern lediglich ein Temperaturbereich, in dem das

Eintreten zunehmend wahrscheinlicher wird (was mit der dunkler

werdenden Färbung dargestellt ist). Zum anderen kann selbst mit

Einhalten der Pariser Ziele nicht ausgeschlossen werden, dass einige

Kipppunkte erreicht werden (die "Kipppunkte innerhalb der Pariser

Temperaturgrenze" in der Abbildung); so warnt der IPCC in seinem Sonderbericht über den

Ozean und die Kryosphäre von 2019 davor, dass die tropischen

Korallenriffe bereits bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius schwer

geschädigt werden – bis hin zu ihrem Untergang. Bereits in seinem

Sonderbericht 2018 (siehe unten, deutsche

Übersetzung der Zusammenfassung) hatte der IPCC darauf

hingewiesen, dass auch der Anstieg des Meeresspiegels bei einer

Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius weiter andauern

würde (was u.a. auf die oben dargestellten Kippelemente Grönland-

sowie Westantarktisches Eisschild [genauer: deren Abtauen]

zurückzuführen ist) und auf Dauer auch bei einer Begrenzung zwischen

1,5 und 2 Grad Celsius mehrere Meter betragen könnte.

Warum wird dann nicht gefordert, den Klimawandel auf "sichere" ein

Grad Celsius zu begrenzen? Ganz einfach: Dafür haben wir zu lange

gewartet. Das ist schlicht nicht mehr möglich, denn die Erde hat

sich bereits um 1,1 Grad erwärmt und

eine weitere Erwärmung um 0,3-0,4 Grad Celsius ist schon in der

Pipeline (020):

aufgrund der Trägheit des Klimasystems haben die heutigen

Treibhausgase ihr "Potenzial" noch gar nicht realisiert, sondern

werden mittelfristig zu einer Temperaturerhöhung von 1,4 Grad

Celsius führen. Die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad Celsius zu

begrenzen, ist – bei unverzüglichen und drastischen Maßnahmen – das

beste, was heute (vielleicht) noch möglich ist. Mit der Machbarkeit

des Zwei-Grad-Ziels hatte sich der IPCC bereits in seinem fünften

Klimareport beschäftigt und gefunden, dass die notwendigen

Maßnahmen dringend, aber wirtschaftlich gut verkraftbar seien. Auf

dem Pariser Klimagipfel wurde der IPCC nun beauftragt, auch die

Machbarkeit der Pariser Ziele – namentlich die Begrenzung der

Erderwärmung auf 1,5 °C – zu untersuchen, was er in einem 2018

vorgestellten Sonderbericht

tat. Zentrales Ergebnis: Bis 2030 müssen die globalen

Treibhausgasemissionen um etwa 45 Prozent zurückgehen, bis 2050

müssen sie auf netto null (d.h., es dürfen nicht mehr Treibhausgase

ausgestoßen werden, als von natürlichen Ökosystemen – und/oder ggf.

bis dahin entwickelten technischen Systemen – aufgenommen werden

können) reduziert werden. Dies erfordert schnelle und weitreichende,

in ihrem Ausmaß beispiellose Systemübergänge in Energie-,

Land-, Stadt- und Infrastruktur- (einschließlich Verkehr und

Gebäude) sowie in Industriesystemen. (Auch andere Treibhausgase,

sowie die Emissionen von Ruß, müssen ebenfalls einschneidend

vermindert werden; hier kommen auch noch andere Mitspieler wie die

Landwirtschaft [Methan- und Lachgasemissionen] ins Spiel.)

Vision 350 ppm

Die Ziele des Pariser Übereinkommens sind ein globaler Kompromiss –

wie oben auch zu lesen, verhindern sie nicht das Eintreten schwerer

Folgen des Klimawandels. Zwar dürfte kurzfristig mehr nicht möglich

sein, längerfristig aber schon: Die vom amerikanischen

Umweltjournalisten Bill McKibben initiierte Initiative 350.org setzt

sich dafür ein, durch aktive Maßnahmen der Kohlenstoffspeicherung

etwa in Böden und durch die Forstwirtschaft

die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre wieder auf 350 ppm

zu senken. Mehr: >> www.350.org.

Ohnehin wäre bei einer Zielerreichung – also netto

null im Jahr 2050 – das Thema noch nicht vorbei: denn zu den

Ökosystemen, die etwa ein Viertel des freigesetzten Kohlendioxids

aufnehmen, gehören die Weltmeere. Dadurch werden diese saurer,

ihr pH-Wert sinkt. Um dieses zu beenden, muss der Ausstoß von

Kohlendioxid durch den Menschen komplett beendet werden.

Anstieg der mittleren

Erdoberflächentemperatur in Abhängigkeit von der Gesamtmenge an

Kohlendioxid, das durch menschliche Aktivitäten in die

Atmosphäre freigesetzt wurde/wird (Achtung: Zahlenangaben in

Kohlenstoff. Da 1 Tonne Kohlenstoff 3,667 Tonnen Kohlendioxid

ergeben, muss der Wert mit 3,667 multipliziert werden). Schwarz

dargestellt sind Messwerte, farbig dargestellt die Freisetzung, die

aus den vier Emissionsszenarien folgt. Die farbige Fläche gibt den

Unsicherheitsbereich an. Quelle der Abbildung: Abbildung 2.3 aus IPCC: Klimaänderung 2014: Synthesebericht.

Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn,

2016.

Da die Erderwärmung aufgrund der langen Verweildauer wesentlich –

aber nicht alleine (siehe Der

Klimawandel) – vom Kohlendioxid abhängt, stellt sich die

Frage, wieviele Emissionen denn noch erlaubt sind. Eine erste

Untersuchung haben im Jahr 2009 der Klimaforscher Malte Meinshausen

von Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Kollegen

veröffentlicht (830): Um

mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent die Zwei-Grad-Obergrenze

einzuhalten, dürften ab dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2050 nur noch

rund 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen werden. Diese

Überlegung nahm der WBGU in seinem Sondergutachten 2009 "Kassensturz

für den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz" auf. Er wies

darauf hin, dass diese "Budget" (von 750 Milliarden Tonnen) bei dem

damaligen Emissionsraten in 25 Jahren aufgebraucht sein, bei

steigenden Emissionen sogar noch schneller. Daher sei es wichtig,

mit dem Zurückfahren der Emissionen so schnell wie möglich zu

beginnen, damit spätere Verringerungen nicht zu drastisch ausfallen

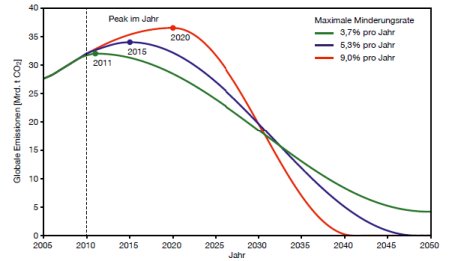

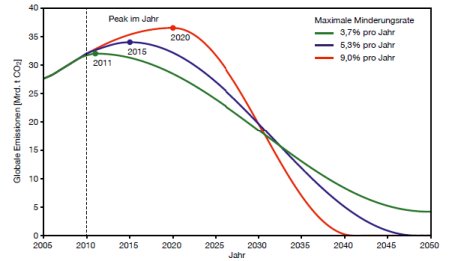

müssen. Diesen Zusammenhang zeigt die folgende Abbildung:

Möglicher Verlauf der

Kohlendioxid-Emissionen 2010 bis 2050, bei denen

weltweit insgesamt 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen

würden

und die Erderwärmung auf 2 Grad beschränkt bliebe. Je später die

Wende

beginnt, desto stärker muss später reduziert werden - und desto

unwahrscheinlicher

wird die Einhaltung der 2-Grad-Grenze. Abb. aus WBGU

Sondergutachten 2009.

Leider sind die Emissionen seither auf aktuell 42 Milliarden

Tonnen (834) angestiegen,

stärker als vom WBGU im schlimmsten Fall angenommen – und das Budget

ist bei einer Begrenzung der mittleren Erderwärmung auf deutlich

unter zwei Grad Celsius und möglichst zwei Grad Celsius daher

kleiner: der IPCC geht in seinem Sonderbericht 2018 von 580

Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus, wenn die Erderwärmung mit

50-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad Celsius begrenzt

werden soll (und nur 420 Milliarden Tonnen, wenn das Ziel mit

66-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreicht werden soll, wobei beide

Werte mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind [838]).

Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom PIK (der am WBGU

Sondergutachten 2009 beteiligt war), geht etwas großzügiger von 600

Milliarden Tonnen aus, aber selbst dann ist die daraus

folgende Emissionsminderungskurve (siehe Abbildung unten)

mittlerweile viel drastischer als die von 2009: das ist der Preis

dafür, dass wir bisher nicht so gehandelt haben, wie die Dimension

des Klimawandel es erfordert hätte.

Emissionsverläufe, die mit dem Pariser

Übereinkommen vereinbar sind:

je länger wir ernsthafte Maßnahmen herauszögern, umso drastischer

wird der Handlungsbedarf. Abb.: Stefan Rahmstorf, cc

by-sa 4.0.

Vor allem zeigt die neue Kurve, dass der Übergang zu einer Netto-Null-Kohlendioxidemission

mittlerweile deutlich vor dem Jahr 2050 erfolgen muss. Eine

Alternative, wenn wir dieses nicht hinbekommen, sind sogenannte

"Überschuss-Szenarien" – dabei wird ein Überschreiten des

Emissionsbudgets und der des Pariser Ziels in Kauf genommen, die

dann später (bei diesem Wort graut es dann allerdings vielen, die

sich an die bisherige Einhaltung von für "später" versprochenen

Maßnahmen erinnern) durch Maßnahmen zur Entnahme von Kohlendioxid

aus der Luft (Aufforstung, noch zu entwickelnde technische Lösungen)

ausgeglichen werden sollen. Damit werden natürlich "übergangsweise"

auch die Folgen der zusätzlichen Erwärmung in Kauf genommen. Aber

grundsätzlich ist die Zielerreichung auch ohne solche

"Überschuss-Szenarien" immer noch möglich, wie der IPCC in seinem

Sonderbericht 2018 und andere Überlegungen zeigen; mit diesem Thema

beschäftigen wir uns auf der nächsten

Seite.

Vorher wollen wir uns an dieser Stelle aber noch mit zwei weiteren

Fragen beschäftigen, die für die Begrenzung des Klimawandels von

zentraler Bedeutung sind:

- Warum sind wir bisher eigentlich

einem Weg gefolgt, der uns überhaupt in die heutige Lage gebracht

hat? Was ist falsch gelaufen, und was können wir ändern, damit es

in Zukunft besser wird?

- Bisher haben wir immer nur von den

globalen Treibhausgas-Emissionen gesprochen, ohne deren Verteilung

zu betrachten. Aber historisch haben nicht alle Länder im gleichen

Ausmaß (oder entsprechend ihrem Anteil an der Weltbevölkerung) zu

der heutigen Situation beigetragen, und auch die Folgen des

Klimawandels werden sehr ungleich sein: manche Regionen der Welt

sind stärker betroffen als andere, und arme Länder haben weniger

Möglichkeiten, sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen

als reiche Länder. Was müssen wir unter dem Aspekt der (globalen)

Gerechtigkeit beachten (nicht nur aus moralischen Gründen, sondern

weil ohne eine gerechte Lösung wahrscheinlich nicht die ganze Welt

an einem Seil ziehen wird)?

Die

Preise sagen nicht die Wahrheit

Bereits im Jahr 2006 hat der Ökonom Sir Nicolas Stern, der im

Auftrag des britischen Schatzkanzlers die Kosten des Klimawandels untersucht hat (zentrales Ergebnis

damals: effektiver Klimaschutz würde ein Prozent der weltweiten

Wirtschaftsleistung kosten; weiter zu machen wie bisher fünf bis

zwanzig Mal so viel), den Klimawandel als "gigantisches

Marktversagen" bezeichnet: Die Kosten, die der Klimawandel

verursachen wird – und die, das ist die Schwäche eines rein

ökonomischen Ansatzes, auch Menschenleben umfassen, die nicht in

Geld umzurechnen sind – spiegeln sich nicht in den Preisen wieder.

In der Tat: diejenigen, die etwa mit fossilen Brennstoffen ihr Geld

verdient haben und immer noch verdienen, die Ölkonzerne und die

Stromkonzerne etwa, die mit Kohlekraftwerken ihr Geld verdienen,

mussten und müssen für die meisten Folgekosten nicht aufkommen,

sondern überlassen diese der (im Falle des Klimawandels: globalen)

Gesellschaft. Die muss mit den Folgen umgehen und bezahlen, und zwar

ganz unabhängig davon, wie sie am Verbrauch teilgenommen und damit

die Annehmlichkeiten genossen hat oder nicht. Würden die Kosten des

Klimawandels (und anderer Umweltverschmutzungen) von den

Verursachern zu tragen – und das wäre letztendlich immer der Kunde,

denn die Ölkonzerne und Stromkonzerne würden die Kosten natürlich

ihren Kunden weiterbelasten – wäre zumindest dem ansonsten im

Umweltschutz angestrebten Verursacherprinzip Folge getan: wer den

Nutzen hat, soll auch die Kosten tragen. Wie hoch die

"Klimaschadenkosten" für den Ausstoß von Treibhausgasen wären, hat

das Umweltbundesamt im Jahr 2019 ausgerechnet (842):

im Jahr 2016 haben sie für den Ausstoß von einer Tonne

Kohlendioxid-Äquivalent 180 Euro betragen, im Jahr 2030 205

Euro. So hoch müsste also ein "gerechter" Preis, der die Nutzer

belastet, sein; ein Preis von 180 Euro bedeutet zum Beispiel, dass

ein Liter Benzin um 52 Cent teurer würde (843).

Ein solcher Preis würde dazu führen, dass die Verbraucher am

Preisschild (auch) erkennen, welche Umweltbelastung mit einem Kauf –

um beim Beispiel zu bleiben: mit jedem Tanken – verbunden ist. Damit

würde er zum einen dazu führen, dass umwelt-/klimafreundlichere

Alternativen im Vergleich billiger würden; zum anderen würde die

Entwicklung klimafreundlicherer Technologien attraktiver (da diese

voraussichtlich mehr Käufer finden würden).

CO2-Preis: Emissionshandel oder Steuer?

Ein Versuch, die Preise wenigstens etwas aussagekräftiger zu

machen, stellt der Emissionshandel (siehe Beispiel europäischer

Emissionshandel) dar. Weltweit gibt es 38 Länder, in denen es

Emissionshandelssysteme gibt, dazu kommen 27 regionale Systeme (854).

Bei diesen steht nicht das Verursacherprinzip, also eine an den

Klimaschadenskosten orientierte Bepreisung, sondern die

Vermeidungskosten im Vordergrund: Aus den Klimazielen werden

"Emissionsrechte" abgeleitet, für die Emissionsberechtigungen

vergeben werden. Diese können gehandelt werden, wodurch der Markt

dafür sorgen wird, dass Maßnahmen dort durchgeführt werden, wo sie

am billigsten sind – das einzelne Unternehmen wird sich ja immer

fragen, ob es billiger ist, Emissionsberechtigungen zu kaufen oder

seine Emissionen zu verringern. Die Einhaltung der Ziele kann zudem

über die Menge der ausgegebenen Emissionsberechtigungen

sichergestellt werden. Viele Ökonomen (wie die Wirtschaftsweisen in

ihrem Sondergutachten 2019 "Aufbruch

zu einer neuen Klimapolitik") halten daher eine Ausweitung des

EU-Emissionshandels auf alle relevanten Sektoren wie Verkehr und

Wohnungsheizung für den besten – weil mit den insgesamt geringsten

Kosten verbundenen – Weg, die Erreichung der EU-Klimaziele

sicherzustellen (und sehen einen umfassenden globalen

Emissionshandel als den besten Weg an, die globalen Ziele zu

erreichen). Andere Wege, wie ein nationaler Emissionshandel (der zum

Beispiel dazu verführen könnte, Emissionen in das Ausland zu

verlegen; ein als "carbon leakage" bekanntes Problem, das

auch beim EU-Emissionshandel besteht und wogegen letztendlich nur

ein – zur Zeit aber wohl kaum umsetzbarer – globaler

Emissionshandel) oder eine Steuer auf Kohlendioxid sind für sie

allenfalls eine Übergangslösung.

Die Anhänger einer Kohlendioxid-Steuer sehen die bessere politische

Steuerbarkeit als Vorteil: so kann nur eine Steuer die

Klimaschadenskosten abbilden und damit konsequent das

Verursacherprinzip umsetzen, eine Steuer kann zudem für einzelne

Sektoren unterschiedlich hoch sein (etwa für Kraft- und

Brennstoffe). Konjunkturschwankungen, die zum Rückgang der

Zertifkatepreise und damit der Anreize für eine Verminderung der

Emissionen führen (ein Problem, unter dem der europäische

Emissionshandel lange litt), wirken sich auf eine Steuer weniger

direkt aus (aber natürlich kann im Fall einer Wirtschaftskrise auch

der politische Druck für eine Steuersenkung steigen). Die Auswirkung

einer Steuer auf die Emissionsminderung müsste aber im Vorfeld

bestimmt werden und ist daher unsicherer; eine Nachsteuerung ist

jedoch immer möglich. Die Höhe einer Steuer ist dafür vorhersehbarer

als ein Marktpreis für Emissionszertifikate, was Planungen und

etwaig notwendige Maßnahmen gegen soziale und wirtschaftliche Härten

leichter macht. Schließlich ist eine Steuer einfacher umzusetzen:

Börsen etc. für den Zertifikatehandel werden nicht benötigt. CO2-Steuern

sind ebenfalls weit verbreitet: es gibt sie in 25 Ländern und 4

regionale CO2-Steuern (854).

Welcher Weg auch immer gegangen wird: es besteht ein zunehmender

Konsens darüber, dass ein Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen

ein zentrales Element bei der Begrenzung des Klimawandels ist.

Zuletzt haben mehr als 3.500 US-Ökonomen in einem Aufruf eine

Kohlendioxid-Steuer gefordert, darunter alle vier noch lebenden

Ex-Präsidenten der Federal Reserve und 27

Wirtschaftsnobelpreisträger (855).

Und mit dem Klimapaket

2019 ist auch die Bundesregierung (wenn auch aufgrund eines

niedrigen Steuersatzes sehr zögerlich) in die

Kohlendioxid-Besteuerung eingestiegen.

Die

globale Gerechtigkeit

Weder Ursachen noch Folgen des Klimawandels sind gleichmäßig über

die Welt verteilt: Für den Klimawandel zahlen diejenigen am meisten,

die am wenigsten dazu beigetragen haben (Die

Folgen des Klimawandels). Das tief liegende Bangladesh etwa

leidet besonders unter dem ansteigenden Meeresspiegel; aber ein

durchschnittlicher Bewohner von Bangladesh produziert eine Viertel

Tonne Kohlendioxid im Jahr, ein Deutscher rund 10 Tonnen. Die alten

Industrieländer sind ohne Frage die Verursacher

des heute stattfindenden Klimawandels – aber heute ist China

der weltgrößte Verursacher von Kohlendioxid-Emissionen. Lange haben

beide Seiten (alte Industrieländer und aufstrebende Schwellenländer)

diese Situation genutzt, um sich gegenseitig den schwarzen Peter

zuzuschieben – und nichts zu tun. Um den Stillstand zu überwinden,

musste eine Lösung gefunden werden, die sowohl die historische

Verantwortung der alten Industrieländer anerkennt (die besteht

darin, die ärmeren Länder bei der Bewältigung

der Folgen des Klimawandels zu unterstützen), als auch die

künftigen Emissionen gerecht zu verteilen. Was aber ist gerecht?

Mittlerweile besteht weitgehend Einigkeit: jeder Mensch auf der Erde

hat das gleiche Recht auf Kohlendioxid-Emissionen. Das heißt dann:

das verbleibende Kohlendioxid-Budget muss gleichmäßig auf jeden Kopf

der Weltbevölkerung verteilt werden. Jedes Land der Erde erhält also

einen Anteil, der so groß ist, wie es seiner Bevölkerung entspricht

(857). Die Frage nach der

gerechten Aufteilung des Kohlendioxid-Budgets ist nicht mehr so

relevant, da seit dem Pariser Übereinkommen ja ohnehin keine

verbindlichen nationalen Beiträge mehr vorgegeben werden, sondern

freiwillige Beiträge zu leisten sind. Aber sie ist nach wie der

Hintergrund für die Beantwortung der Frage, ob die nationalen

Beiträge der einzelnen Vertragsparteien dann ihrer Verantwortung

angemessen sind.

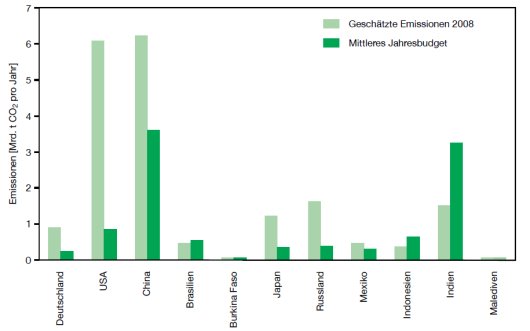

Daher wollen wir einmal einen Blick darauf werfen, welche

Kohlendioxid-Emissionen denn den einzelnen Ländern bis zum Erreichen

des "netto-null"-Zieles noch (moralisch) "erlaubt" wären. Dazu sehen

wir uns eine Abbildung aus dem Sondergutachten

2009 des WBGU an:

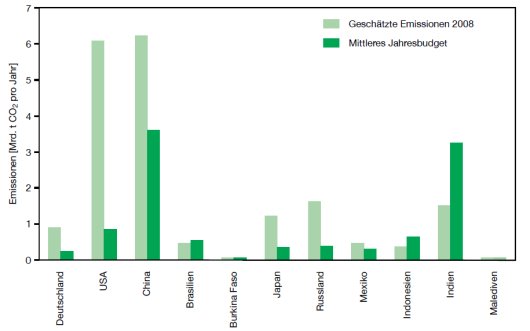

Geschätzte Emissionen an Kohlendioxid aus

fossilen Brennstoffen im Jahr 2008 und mittleres

"erlaubtes" Jahresbudget nach WBGU Option II (siehe Text).

Abb. 5.3-2 aus WBGU

Sondergutachten

2009.

In dem Gutachten sind

zwei Optionen für eine gerechte Verteilung der Emissionsrechte

untersucht werden, uns interessiert hier die Option II, die gleiche

Verteilung pro Kopf der Weltbevölkerung. Die Abbildung stammt – wie

gesagt – aus dem Jahr 2009, der WBGU ist damals noch davon

ausgegangen, dass Zeit bis zum Jahr 2050 ist, hat also das

Emissionsbudget 2010-2050 (750 Mrd. Tonnen Kohlendioxid) pro Kopf

der Weltbevölkerung verteilt. Die Abbildung zeigt das Ergebnis als

"mittleres Jahresbudget". Es zeigt sich, dass Länder, die heute pro

Kopf viel Kohlendioxid produzieren (Ländergruppe 1, Staaten wie die

USA, Deutschland oder Japan), ihre Emissionen sehr stark reduzieren

müssen. Auch die Schwellenländer mit mittlerem Pro-Kopf-Verbrauch

(Ländergruppe 2; besonders relevant: China, Staaten wie Argentinien,

Chile und Mexiko) würden ihre Politik ändern müssen. Die Länder mit

heute niedrigen Kohlendioxid-Emissionen (Ländergruppe 3, besonders

relevant: Indien) dürften sogar noch mehr Kohlendioxid emittieren

als heute. Das trägt den Entwicklungsinteressen solcher Länder, in

denen heute z.B. vielen Menschen noch immer keinen Stromanschluss

haben und mit Holzfeuern kochen, Rechnung. Als Konsequenz ergab

sich, dass die "gerechten" Emissionsreduzierungen sehr

unterschiedlich verlaufen würden:

Emissionsverlauf von Ländern der

Ländergruppen 1, 2 und 3 (siehe Text) mit und ohne

Emissionshandel. Abb. 5.3-5 aus WBGU Sondergutachten

2009.

(Der WBGU hat auch untersucht, welche Auswirkungen ein globaler

Emissionshandel auf die Entwicklung hätte – durchgezogene Linie: Die

Länder der Ländergruppe 3 könnten Emissionsrechte an die Länder der

ersten beiden Gruppen verkaufen und damit sowie mit

Technologietransfers ihre Entwicklung auf einer klimaverträglichen

Grundlage beschleunigen und finanzieren. Der Charme dieser Lösung:

Die Industrie- und Schwellenländer hätten ein eigenes Interesse

daran, Ländern wie Indien, Bangladesch, Pakistan oder Äthiopien

dabei zu helfen, denn nur so blieben ausreichend Emissionsrechte

über, mit denen der drastische Emissionsrückgang bei den heutigen

Klimasündern abgefedert werden könnte. Um den Ausgleich von

Emissionsrechten zu organisieren und die jeweiligen nationalen

“Fahrpläne” auf Plausibilität und Umsetzbarkeit prüfen zu können,

schlägt der WBGU eine “Weltklimabank” vor. Diese könnte auch einen

Fonds für Anpassungsmaßnahmen verwalten und Kredite für

Klimaschutzmaßnahmen vergeben. Ergänzend zu den Regelungen für

fossile Brennstoffe müssten nach den Vorstellungen des WBGU

Regelungen in Bezug auf Landnutzungsänderungen getroffen werden.)

Weiter mit:

Strategien

gegen den Klimawandel

Auf dieser Seite erfahren Sie, was getan werden muss, um den

Klimawandel wirksam zu begrenzen: Wir brauchen in erster Linie

effiziente Energiedienstleistungen – Energie muss also effizient

erzeugt, verteilt und genutzt werden –, erneuerbare Energiequellen

und den Schutz von Wäldern und Böden, damit diese Kohlendioxid

aufnehmen können.

Website zum Thema

Umweltbundesamt: Seiten Klima/Energie

Wissenschaftlicher Beirat der

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen

The Climate Group –

Gemeinnützige Organisation, die Städte und Firmen zu

klimafreundlichem Verhalten anregt (englischsprachig).