Das Zeitalter der Industrie

Die Industrielle Revolution

Kohle und Kapitalismus prägen die Welt

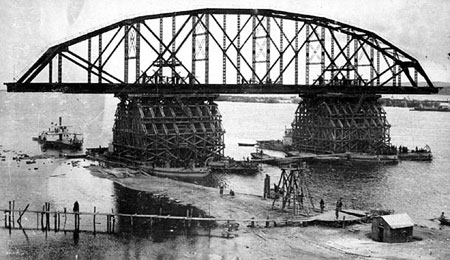

Der Bau der Amurbrücke bei Chabarowsk

vollendete die Transsibirische Eisenbahn:

damit wurde Sibirien mit der industriellen Welt verbunden. Foto:

unbekannter Foto-

graf, aus

wikipedia commons (abgerufen 22.6.2015), gemeinfrei.

Teil 3:

Die Industrialisierung prägt die Welt

Den Westen mit seinen eigenen Waffen schlagen – Japan

Japan war das erste nicht-westliche Land, das sich industrialisierte. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Öffnung des Landes durch die westlichen Großmächte erzwungen wurde, gingen 200 Jahre weitgehende Isolation unter der Tokugawa-Dynastie zu Ende – und bald darauf zerfiel auch die Dynastie selbst. Die Frage der Öffnung trieb das Land in einen Bürgerkrieg, der mit der Absetzung des letzten Shogun endete. Anfang 1868 übernahmen die Gegner der Tokugawa im Namen des gerade einmal 15-jährigen Kaisers Mutsuhito die Macht. Die folgende Zeit war gleichzeitig eine Restauration – mit der Aufwertung des Kaisers zu einem gottgleichen Wesen, das freilich die praktische Politik nicht alleine bestimmte, und eine Revolution: Schnell erkannten die Japaner, dass sie den Westen nur mit seinen eigenen Waffen schlagen konnten – das Land sollte von westlichen Vorbildern “erleuchtet” werden, um so zur asiatischen Führungsmacht zu werden. Daher wird die Zeit bis zum Tod des Kaisers Mutsuhito im Jahr 1912 als Meiji-Zeit bezeichnet (jap. Meiji = “erleuchtete Regierung” oder “aufgeklärte Politik”).

Die Regierung konnte dabei jedoch auf ein bereits zuvor aus eigener Kraft erreichtes beachtliches Niveau in Handel, Handwerk und vorindustrieller Textilproduktion aufbauen. Als aber im Oktober 1871 eine Delegation, die fast die halbe japanische Regierung umfasste, für fast zwei Jahre durch Europa und die Vereinigten Staaten reiste, erkannte sie den technologischen Vorsprung und war beeindruckt. Die japanische Industrialisierung setzte nach ihrer Rückkehr auf staatliche Pilotprojekte, die westliche Fertigungstechniken übernahmen. Von Anfang an aber übernahmen die Japaner westliche Maschinen und Techniken nicht nur, sie verbesserten sie und entwickelten sie weiter. Mit der Bauernbefreiung 1872 und einer Steuerreform, die faktisch die Großgrundbesitzer begünstigte, verloren viele Kleinbauern ihren Besitz – die im Elend lebende bäuerliche Bevölkerung stellte ein Arbeitskräftereservoir für die Industrie dar; und hat mit ihrer Arbeitsethik viel zum Erfolg der Industrialisierungsbemühungen beigetragen. 1880 wurden dann die staatlichen Pilotbetriebe zu niedrigen Preisen an Privatunternehmer veräußert, und bereits Ende des Jahrhunderts trat die japanische Schwer- und Textilindustrie in Konkurrenz mit westlichen Industrien. Die Eroberung der Mandschurei im Jahr 1894 sicherte dem Land Zugang zu Kohle und Eisenerzen.

In den 1920er und 1930er Jahren entstand eine Wirtschaftsstruktur mit einigen großen Familienkonzernen und zahlreichen Kleinbetrieben, die meist als Zulieferer wirkten. Der zweite Weltkrieg zerstörte die japanische Industrie, sie wurde aber mit massiver amerikanischer Hilfe nach dem Krieg wieder aufgebaut (hier). Dabei setzte Japan auf die zur Sicherstellung einsatzfähigen Kriegsgeräts und -materials von den Amerikanern entwickelten Techniken zur Qualitätssicherung und entwickelte diese mit Hilfe amerikanischer Experten zum systematischen Qualitätsmanagement weiter. Der Korea-Krieg (hier), in dem Japan zur Nachschubbasis der Amerikaner wurde, wirkte im Land wie eine Konjunkturspritze; und in den 60er Jahren erreichte die japanische Wirtschaft Wachstumsraten um die 10 Prozent pro Jahr, wobei das Ministerium für Außenhandel und Industrie (MITI) mit Rahmenplänen die Richtung vorgab. Japanische Transistorradios und andere elektronische Geräte ab den 1960er und japanische Autos ab den 1970er Jahren überschwemmten dank guter Qualität und günstiger Preise den Weltmarkt. Dadurch entstand ein enormer Exportüberschuss. Als 1985 die anderen Industrieländer Japan zwangen, den Wechselkurs des Yen zu erhöhen und damit die Exporte verteuerte, senkte die Zentralbank die Zinsen; mit dem billigen Geld entstand eine Immobilienblase, die Anfang der 1990er Jahre platzte. Damit begann eine Wirtschaftskrise, von der sich das Land nach wie vor nicht erholt hat. Zwar gehört Japan nach wie vor zu den bedeutendsten Industrienationen der Welt, und seine Methoden im Qualitätsmanagement sind mittlerweile in der Industrie weltweit verbreitet (mehr), aber die japanische Staatsverschuldung beträgt das Doppelte des Bruttoinlandsprodukts und die Bevölkerung altert schnell.

Industrialisierung nach Plan – Russland/Sowjetunion

In Russland setzte sich die Industrialisierung später durch als im übrigen Europa, unter anderem, da durch die Leibeigenschaft der Kleinbauern Arbeitskräfte fehlten. Als im Krimkrieg (1854 bis 1856) den russischen Eliten die technologische Rückständigkeit des Zarenreichs deutlich wurde, begann Zar Alexander II. mit weit reichenden Reformen, unter anderem der Befreiung der Bauern (1861). In der Folge, vor allem unter seinem Sohn Alexander III., erreichte die Industrielle Revolution tatsächlich Russland, auch dank großer ausländischer Investitionen. Roheisenproduktion und Kohleförderung verzehnfachten sich bis 1900, das Erdölgebiet um Baku übertraf 1901 die Förderung in den USA und 1891 begann der Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Aber sie prägte das Land längst nicht so wie anderswo; noch 1913 machte die Landwirtschaft über die Hälfte des Volkseinkommens aus, Industrieprodukte trugen mit weniger als 10 Prozent zum russischen Export bei. Und vor allem hielt die Sozialpolitik mit der Industrialisierung nicht Schritt. Trotz Warnzeichen wie den Unruhen von 1905 bis 1907 verbesserte sich die Lage nicht wirklich, und als eine schwere Wirtschaftskrise während des ersten Weltkriegs die Lage weiter verschlimmerte, beendete die Februarrevolution von 1917 die Zarenherrschaft. Der Krieg zeigte zudem, dass Russland bei seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten weit hinter den westlichen Industrieländern zurückgeblieben war. Im Krieg – dem ja in Russland ein Bürgerkrieg folgte – setzte sich in der Wirtschaft eine Art Kriegskommunismus durch, in dem Regierungsorgane die Leitung der Betriebe übernahmen. Die Wirtschaftsleistung sank jedoch, und nach Aufständen von Bauern und Arbeitern (Kronstädter Aufstand 1921 u.a.) wurde 1922 eine "Neue Ökonomische Politik" (NÖP) eingeführt, die in Landwirtschaft und Kleinindustrie wieder Privatbesitz zuließ. Obgleich die Produktion wieder anstieg – 1926 wurde das Vorkriegsniveau wieder erreicht –, wurde in der Ende 1922 gegründeten Sowjetunion über die NÖP heftig gestritten, unter anderem, da die Arbeitslosigkeit zunahm. 1926 beschloss die Partei, dass mit zentraler Planung eine schnelle Industrialisierung erreicht werden solle, um die "führenden kapitalistischen Länder zu erreichen, und danach zu überholen".

Der erste Fünfjahresplan begann 1928. Er sah riesige Investitionen – 40 Prozent des Nationaleinkommens – für die Industrialisierung, vor allem den Aufbau einer Schwerindustrie, vor. In den fünf Jahren sollte die Produktion um 180 Prozent gesteigert werden. Das Geld kam anders als im Westen nicht von – in der Sowjetunion nicht existierenden – Kapitalisten, sondern vom Staat, der es über höhere Steuern eintrieb. Auch die Landwirtschaft wurde industrialisiert, zunächst langsam, aber nachdem die Produktion infolge staatlich festgelegter Preise zurückging (und reiche Bauern im Gegensatz zu Kolchosen stark besteuert wurden), ab 1930 beschleunigt. Moderne Trecker und anderes landwirtschaftliches Gerät mussten die Kolchosen bei "Maschinen-Traktoren-Stationen" (MTS) mieten. Beim Aufbau der Schwerindustrie hatte die Sowjetunion aber gegenüber den westlichen Ländern einen Vorteil: sie konnte deren Erfahrungen nutzten. Wie etwa Stahl hergestellt wurde, war inzwischen allgemein bekannt, und so konnte die Produktionsleistung mit zentraler Planung schnell gesteigert werden. Von 1928 bis 1940 wuchs die Industrieproduktion auf das 6,5fache, die Stromerzeugung auf das 14fache. Auch von der Weltwirtschaftskrise war die Planwirtschaft in der Sowjetunion weniger betroffen als die westlichen Industriestaaten. Bei diesen Statistiken wurden jedoch die Schäden durch die Zerstörung des Handwerks und der privaten Kleinindustrie nicht berücksichtigt. Auch die Landwirtschaft kam nicht voran: die Getreideernten etwa stagnierten, Fleisch- und Milchproduktion gingen deutlich zurück. Stattdessen verdoppelte sich der Kartoffelanbau bis 1940.

Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, in dem sowohl die sowjetischen als auch die deutschen Truppen bei ihren Rückzügen eine Politik der verbrannten Erde betrieben, setzte Stalin das Ziel, bis 1960 in allen wichtigen Bereichen (Steinkohle, Stahl, Erdöl) die Produktion zu verdreifachen. Die Ziele wurden alle überschritten, wobei die Kriegsreparationen – in Deutschland wurden ganze Fabriken ab- und in der Sowjetunion wieder aufgebaut – eine wichtige Rolle spielten. Wieder wurde auf die Schwerindustrie und weniger auf die Konsumgüterindustrie gesetzt; entsprechend wuchs letztere (die auch weniger leicht planbar) war, deutlich langsamer. Die Erträge in der Landwirtschaft wuchsen bei aller zunehmend direkten staatlichen Lenkung der Kolchosen und stärkerer Reglementierung der privaten Bauern bis 1950 gar nicht. Versuche nach Stalins Tod, die Konsumgüterindustrie anzukurbeln, scheiterten, da Chruschtschow die Probleme in der Landwirtschaft mit Neulandgewinnung in Kasachstan lösen wollte – und dazu mehr Trecker, Mähdrescher und Eisenbahnen brauchte, also weiter auf die Schwerindustrie setzte. Hier zeigten sich aber zunehmend die Probleme der zentralen Planung: da Erfolge etwa in der Stahlindustrie in Tonnen gemessen wurden, produzierten die Walzwerke einfach dickeres Blech, das z.B. zu schwereren Traktoren führte, die wiederum eine höhere Motorleistung brauchten. Zudem wurden ökologische Probleme erkennbar: So wurden riesige Staudämme und Bewässerungsanlagen an Wolga, Dnjepr und Don sowie den mittelasiatischen Flüssen Syrdarja und Amurdarja angelegt – letzteres “ein geplanter Mord” (John R. McNeill) am Aralsee. Aber in der Sowjetunion konnte auch später keine Umweltbewegung entstehen und sich ähnlich wie im Westen artikulieren. (Heute kämpfen die Nachfolgestaaten mit diesem Erbe. So gelten heute in Russland 15 Prozent der Landesfläche als ökologisches Katastrophengebiet; 67 Prozent der Bevölkerung leben in Gebieten, in denen die Schadstoffbelastung der Luft oberhalb der Grenzwerte liegen; 19 Prozent der Siedlungsfläche weist Schwermetallkonzentrationen oberhalb der Grenzwerte auf; 7 Prozent der Mineralölförderung werden in die Umwelt freigesetzt; und vier der zehn am schwersten verschmutzten Orte der Welt liegen in Nachfolgestaaten der Sowjetunion [Tschernobyl in der Ukraine, Dscherschinsk und Norilsk in Russland sowie Sumgait in Aserbaidschan].)

In den 1960er Jahren wuchs die Wirtschaft vor allem dank geburtenstarker Nachkriegsjahrgänge weiter. Das Wachstum verlangsamte sich jedoch in den 1970er Jahren, als die Familien in der Sowjetunion weniger Kinder bekamen. Der Mangel an Arbeitern verstärkte sich in den 1980er Jahren, und die starke Position der Arbeiter führte dazu, dass die Bänder auch nicht einfach schneller laufen konnten. Zudem fehlte es an Konsumgütern, die Anreiz für mehr Arbeit geboten hätte: wenn man für sein Geld ohnehin nichts kaufen konnte, konnte man es bei der Arbeit auch ruhiger angehen lassen. Damit die Probleme nicht so sichtbar wurden, wurden Industrieanlagen weniger schnell erneuert als im Westen – die Industrie veraltete zunehmend. Zudem meldeten die Verantwortlichen ungern schlechte Zahlen; die offiziellen Statistiken hatten immer weniger mit der Realität zu tun. Auf dem Papier wurden 1980 80 Prozent der industriellen Produktion der USA erreicht, ein ähnlicher materieller Wohlstand war aber nirgendwo erkennbar. Michail Gorbatschow versuchte, die Probleme mit mehr Transparenz und einem Umbau in den Griff zu bekommen (Glasnost und Perestrojka), Ziel war eine "sozialistische Marktwirtschaft" – der Staat behielt weiterhin das Eigentum an den Produktionsmitteln, die Unternehmen sollten aber untereinander konkurrieren. Vor allem die Senkung der Subventionen für Nahrungsmittel (die unter den Kosten ihrer Erzeugung verkauft wurden) führte aber zu Unzufriedenheit mit dieser Politik. Hamsterkäufe, um Preiserhöhungen zuvorzukommen, führten zu Rationierungen; und als den Regionen mehr Kompetenzen übertragen wurden, versorgten die sich erst einmal selbst. Staatliche Läden, aber auch Krankenhäuser, Universitätsmensen oder Altersheime wurden nicht mehr ausreichend versorgt. 1991 brach die Wirtschaft ein, in der ersten Jahreshälfte sank die Industrieproduktion um über 6 Prozent, die landwirtschaftliche Produktion um 11 Prozent. Gorbatschow war gescheitert, sein Nachfolger Boris Jelzin setzte voll auf das kapitalistische Modell und kündigte den Verkauf des staatlichen Eigentums in Auktionen an.

Die nach dem Ende der Sowjetunion in Russland von Wirtschaftsminister Jegor Gaidar eingeleiteten radikalen Reformen besserten die Situation jedoch nicht, im Gegenteil: bis 1995 halbierte sich das Bruttonationalprodukt Russlands. Die Freigabe der Preise ohne funktionierenden Markt hatte die Preise schnell steigen lassen. Ein anderes Problem war die hohe Staatsquote, die Russland von der Sowjetunion geerbt hatte. Als mit der Privatisierung die Gewinnabgaben der Unternehmen wegfielen, explodierte das Haushaltsdefizit. Gaidar musste gehen. Viele Staatsbetriebe wurden nach der Entmachtung der KPdSU von ehemaligen Parteigrößen übernommen, deren Egoismus jetzt nicht mehr von der Partei eingegrenzt wurde. Viele von ihnen investierten nicht etwa, sondern brachten Gewinne ins Ausland (und zahlten auch keine Steuern). Es entstand eine Oligarchenschicht, die eher durch Skrupellosigkeit als durch unternehmerische Leistung geprägt war. Lediglich die Rohstoffexporte hielten das Land am Laufen, litt aber auch unter dem (aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit) zunehmenden Rolle des organisierten Verbrechens. 1995 berichtete die UN, dass in Russland drei Millionen Menschen vom organisierten Verbrechen lebten. Jelzins Nachfolger Wladimir Putin, Vorsitzender der KGB-Nachfolgeorganisation FSB, setzte auf einen starken Staat; ihm wurde zugetraut, Russland wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Er setzte weiterhin auf des kapitalistische Modell, wollte aber die Rolle des Staates nach dem Vorbild der asiatischen Tigerstaaten ausweiten und schränkte die Möglichkeiten, Kapital ins Ausland zu bringen, ein. Vor allem in der Rohstoffindustrie sicherte sich der Staat eine zentrale Rolle. Die Oligarchen, die in der Jelzin-Zeit reich geworden machten, durften weitermachen, wenn sie sich der neuen Politik fügten. Auch aufgrund eines steigenden Ölpreises wuchs die Wirtschaft wieder, etwa 2007 war der Stand von 1990 wieder erreicht. Alleine der (staatliche) Energiekonzern Gazprom zahlte 20 Prozent der Staatseinnahmen und erzeugte 50 Prozent des Stroms in Russland. Ab 2014 sank in Folge der westlichen Sanktionen nach der russischen Annektion der Krim die Wirtschaftsleistung jedoch wieder. Russland versuchte, die Folgen durch eine verstärkte Hinwendung zu China abzumildern. So wurde ein Vertrag geschlossen, nach dem Gazprom über 30 Jahre Gas nach China liefern soll. Bis 2020 sank das Bruttonationalprodukt um ein Drittel. Nach dem Überall auf die Ukraine im Februar 2022 wurden weitere, umfassende Sanktionen verhängt; erwartet wird als Folge ein weiterer Rückgang der russischen Wirtschaftsleistung um 10 Prozent.

Industrialisierung im Gefolge der Weltkriege – Kanada

Das spätere Kanada entwickelte sich zunächst anders als seine Nachbarn, die späteren Vereinigten Staaten von Amerika: Das Land blieb lange dünn besiedelt, und wirtschaftliche Bedeutung hatte lange nur der Pelzhandel. Auch als die Region mit dem Frieden von Paris 1763 endgültig an England fiel, blieb sie in erster Linie Rohstofflieferant, insbesondere von Bauholz. An Produktion gewann nur der Schiffbau an Bedeutung. Die Not der industriellen Revolution in Europa brachte von 1820 bis 1850 viele europäische Zuwanderer ins Land; Landwirtschaft (Weizen aus den Prärien Ontarios) und Holzindustrie profitierten vom Krimkrieg, der russische Lieferungen behinderte; und kanadische Rohstoffe fanden einen zunehmenden Markt in den Vereinigten Staaten, mit denen es 1854 einen Vertrag schloss, der Zölle für Kohle und Naturprodukte abschaffte. Für den Transport wurden Kanäle und Eisenbahnen gebaut, in deren Gefolge Gießereien, Walzwerke, Lokomotiv- und Waggonfabriken sowie Wasserkraftwerke zu deren Stromversorgung entstanden.

Eine zweite Einwanderungswelle gab es zwischen 1897 und 1912, als weit über zwei Millionen Menschen aus Europa und den Vereinigten Staaten ins Land kamen; und als der Erste Weltkrieg ab 1914 die Landwirtschaft Westeuropas beeinträchtigte, profitierten kanadische Lieferanten davon. Aber nicht nur diese: Die Produktion wurde auf Kriegswirtschaft umgestellt, baute Granaten, Schiffe aus Stahl und Flugzeugrahmen. Kanada begann, sich vom Agrar- zum Industriestaat zu wandeln. Die Kriegskonjunktur endete, aber spätestens mit dem Aufschwung nach 1923 entwickelten sich Landwirtschaft, Rohstoffindustrie und jetzt auch die Produktion weiter. Im Zweiten Weltkrieg förderte der Bedarf an Kriegsmaterial wieder die Produktion, und erstmals übertraf der Export von Industriegütern die von landwirtschaftlichen Produkten bei weitem. Nach dem Krieg profitierte das Land von der niederliegenden Wirtschaft in Europa und vom Nachholbedarf der eigenen Bevölkerung. Heute ist Kanada die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt; aufgrund amerikanischer Investitionen ist die Wirtschaft eng mit der der Vereinigten Staaten verbunden. Der Lebensstil der Kanadier entspricht dem der Amerikaner – mit extrem hohem Energie- und Wasserverbrauch pro Kopf.

Schwieriges Erbe – Lateinamerika

Lateinamerikas vorindustrielle wirtschaftliche Bedeutung bestand vor allem in seiner Land- und Forstwirtschaft und in seinen Gold-, Silber-, Kupfer- und Diamantminen. Am Ende der Unabhängigkeitskriege waren die Felder verwüstet und die meisten Bergwerke mit Wasser vollgelaufen; zudem mussten die neuen Staaten Spaniens Schulden aus der Finanzierung der Koalitionskriege übernehmen, zu denen ihre eigenen Schulden kamen, um die Unabhängigkeitskriege bezahlen zu können. Auch um diese zu bezahlen, fügten sich die Länder in die Rolle als Lebensmittel- und Rohstofflieferant für die Industrieländer. Eisenbahnen und Hafenanlagen wurden von Ausländern gebaut, die Reparaturwerkstätten gingen selten zu eigener Fertigung über. Von der europäischen Auswanderung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte Lateinamerika weniger als zum Beispiel Kanada – die zahlreichen Putsche und Gegenputsche schreckten die Auswanderer ab, zudem waren die Ländereien – anders als in Nordamerika – bereits verteilt.

Erst Ende des 19. Jahrhunderts kam die Einwanderung auch in Lateinamerika in Gang; Millionen Menschen zogen etwa nach Argentinien, oft Saisonarbeiter für die Landwirtschaft, und Brasilien, wo sie nach der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1888 die Sklaven ersetzten sollten. Die Zuwanderer kamen vor allem aus dem Mittelmeerraum; und waren weniger gebildet als die Menschen, die nach Nordamerika gingen. Die Industrialisierung Lateinamerikas begann überwiegend mit ausländischem Kapital, zunächst durch Investitionen in die Nahrungsmittelverarbeitung, und dann als Import-Ersatzproduktion (die Lieferschwierigkeiten etwa im Ersten Weltkrieg beheben sollte). Größte Wirtschaftsnationen Lateinamerikas sind heute Brasilien, das an Industrieprodukten etwa Autos und Flugzeuge exportiert, daneben auch Rohstoffe wie Aluminium und landwirtschaftliche Produkte wie Soja, Zucker und Fleisch, und Mexiko.

Auf den Spuren Japans – die "kleinen Tiger"

Mit den Fortschritten der Kommunikations- und Informationstechnologie ist das Kapital mobil geworden wie nie zuvor, direkte Auslandsinvestitionen wuchsen viel schneller als die Industrieproduktion. Davon profitierten besonders asiatische Länder wie Taiwan, Südkorea, Malaysia, Thailand und Indonesien sowie die Stadtstaaten Hongkong und Singapur. Eine hohe Arbeitsethik und niedrige Löhne verlockten sowohl die Japaner, für die der teure Yen Auslandsproduktion verlockend machte, als auch die Amerikaner, die dem Druck durch die japanische Automobilindustrie abmildern wollten, zu Investitionen in diesen Ländern. Von deren Erfolgen angelockt, kamen auch europäische Konzerne. Die größte Wirtschaft der genannten Länder hat heute Südkorea; dominierend sind dort die dort Jaebeol genannten Familienkonzerne wie Samsung oder LG; bei der Produktion von Halbleitern und Flachbildschirmen ist das Land weltweit führend.

Die Wirtschaftsmächte des 21. Jahrhunderts: China und Indien

Als in England die Industrielle Revolution begann, stand China auf dem Höhepunkt seiner Macht in Asien und war die größte Volkswirtschaft der Welt. Alleine die kaiserlichen Porzellanfabriken in Jingdezhen beschäftigen 100.000 Arbeiter. Als 1793 ein englischer Gesandter den Kaiser besuchte, um einen Handelsvertrag abzuschließen, wurde ihm beschieden, “wir ... haben nicht den geringsten Bedarf an den Manufakturwaren deines Landes”. Tatsächlich aber hatte der Verfall der Qing-Dynastie schon begonnen, und ein Jahrhundert später war China eines der ärmsten Länder der Erde (hier).

Als China dann 1895 Korea im Krieg gegen den einstigen Tributstaat Japan verlor, wurde Chinas Schwäche so offenbar, dass das Land “wie eine Melone” unter den imperialistischen Mächten in Einflusszonen und “Pachtgebiete” aufgeteilt wurde. Der Boxer-Aufstand von 1900 gegen die Ausländer wurde von einer internationalen Streitmacht niedergeschlagen, und ein Jahrzehnt später endete die Qing-Dynastie. Das Reich zerfiel weiter, scheiterte bei seinen Bemühungen zur “Selbststärkung” und verabschiedete sich vom Konfuzianismus. Das Erbe als chinesische Leitkultur wollte der Kommunismus antreten: nach gewonnenem Bürgerkrieg rief Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China aus (hier). Mao stellte die nationale Einheit wieder her, und begann ab 1953 nach dem sowjetischen Entwicklungsmodell mit dem forcierten Aufbau einer Schwerindustrie. Allerdings floß fast alles Kapital in die Industrialisierung, zu Lasten der Landwirtschaft – und die stand ohnehin am Rande des Existenzminimums. So begann 1958 mit dem “Großen Sprung” die maoistische Alternative: der Bau kleiner Fabriken in den Dörfern. Zum Symbol wurde die “Stahlerzeugung im Hinterhof”: Ende 1958 gab es über eine Millionen ländliche Hochöfen – die allesamt unbrauchbaren Stahl produzierten. Zudem wurden die Felder vernachlässigt, und 1959 kam es zur größten Hungersnot der Menschheitsgeschichte: dreißig bis vierzig Millionen Bauern verhungerten.

Stillschweigend kehrte China unter Deng Xiaoping zum sowjetischen Entwicklungsmodell zurück. Der kaltgestellt Mao aber organisierte den Volksaufstand, mit der “Kulturrevolution” (auch sie kostete Millionen Menschen das Leben) wurde er zum absoluten Herrscher. Mao nahm das ländliche Industrialisierungsprogramm wieder auf, ließ aber bei der Schwerindustrie alles beim Alten. 1976 starb Mao, und 1978 übernahm wieder Deng Xiaoping die Macht. Seither ist der Aufbau der Wirtschaft das zentrale Ziel, der “Zweck des Sozialismus ist es, unser Land reich und stark zu machen” (Deng). Deng war Pragmatiker, er wollte die Wirtschaft ankurbeln, indem er materielle Anreize schaffte und Freiräume zum Experimentieren gab. Seit 1984 durchlebt China eine Phase anhaltenden kräftigen Wirtschaftswachstums; heute ist das Land die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt – mit Wachstumsraten von weiterhin um die 10 Prozent pro Jahr. Die Umweltverschmutzung hat verheerende Ausmaße angenommen: Die Belastung mit Schwefeldioxid ist vor allem durch die Kohlekraftwerke sehr hoch; die Hälfte der Flüsse halten die (niedrigen) chinesischen Umweltstandards nicht ein. Nach den USA ist das Land der zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen.