Das Zeitalter der Industrie

Der Mensch bewegt die Erde:

unsere Rohstoffe

Die Industrieproduktion in der zweiten Hälfte

des 20. Jahrhunderts führte zu nie gekanntem materiellen Wohlstand

für den reichen Teil der Menschheit, ihr Rohstoffverbrauch machte

den Menschen aber auch zur wirksamsten geologischen Kraft, die jedes

Jahr viele Milliarden Tonnen Material bewegt. Die ökologischen

Folgen und die dabei entstehenden Abfälle überschreiten inzwischen

die Tragfähigkeit des Ökosystems Erde.

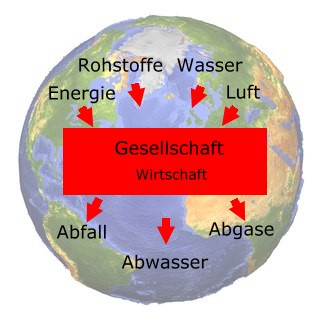

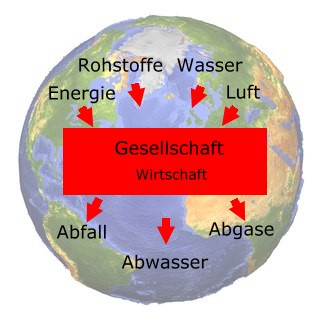

Rohstoffe bilden die Grundlage für alles Wirtschaften auf der Erde:

Der Natur werden Mineralien, metallische Erze und fossile

Energieträger (>> mehr)

entnommen, von der Wirtschaft in Güter verwandelt und schließlich

als Abfall wieder in die Natur zurückgegeben. Dieser Materialfluss

ist Bestandteil des „gesellschaftlichen Stoffwechsels“ (siehe

Abbildung).

Der “gesellschaftliche Stoffwechsel” der

Erde.

Der Rohstoffverbrauch spiegelt den Anstieg der Produktion wieder.

Ein guter Maßstab sind Eisen und Stahl, die für

Gebäude, Eisenbahnen, Schiffe, Autos, Maschinen, Haushaltsgeräte und

viele andere Güter gebraucht werden. Die vorindustrielle

Eisenherstellung kann nur geschätzt werden, sie dürfte im Jahr 1400

bei etwa 100.000 Tonnen pro Jahr gelegen haben; im Jahr 1700 bei

etwa 300.000 Tonnen. Mit der Industrialisierung stieg die Stahl- und

Eisenproduktion: Im Jahr 1850 lag sie bei 12 Millionen Tonnen - 1980

bei 1,2 Milliarden Tonnen und im Jahr 2005 bei über 1,9 Milliarden

Tonnen. Die Produktion von Kupfer, ein

Schlüsselmetall für die Elektrotechnik, stieg von 120.000 Tonnen in

den 1880er Jahren auf 15.100 Millionen Tonnen im Jahr 2005. Aluminium,

dessen Produktion erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung

eines elektrolytischen Verfahrens zur Reduktion von Aluminiumoxid

begann, stieg von 223 Tonnen im Jahr 1895 auf 31,9 Millionen Tonnen

im Jahr 2005.

Jahresproduktion einiger

ausgewählter Metalle. Daten aus Ponting: A New Green

History of the World, für 2005 vom >> US

Geological Survey.

In der Summe betrug der globale Ressourcenverbrauch im Jahr 2009

etwa 60 Milliarden Tonnen; im Jahr 2030 könnten es 100 Milliarden

Tonnen sein. Die Jäger und Sammler hatten einen Verbrauch von etwa 1

Tonne natürlicher Rohstoffe pro Kopf und Jahr, der Einwohner eines

Industrielandes verbraucht heute zwischen 15 und 35 Tonnen Rohstoffe

im Jahr. Da zudem die genutzten Produkte heute in der Regel

aufwendig hergestellt werden und während der Herstellung weitere

Rohstoffe verbraucht werden, liegt der Verbrauch in den

Industrieländern bei Berücksichtigung dieser Vorstufen (siehe Kasten

„Ökologischer Rucksack“) tatsächlich sogar zwischen 40 und 80 Tonnen

pro Kopf und Jahr.

Ökologischer Rucksack

In den meisten Produkten steckt viel mehr Material, als ihr Gewicht

ahnen lässt: Beim Abbau der Rohstoffe entsteht Abraum; für den

Transport und die Verarbeitung wird Energie verbraucht, für deren

Erzeugung wiederum Brennstoffe verbraucht werden; bei der

Herstellung entstehen Abfälle. Alleine, um ein Kilo Stahl zu

erzeugen, müssen der Erde im Durchschnitt acht Kilo Gestein und

fossile Brennstoffe entnommen werden; für ein Kilo Kupfer 348 Kilo

und für ein Kilo Aluminium 37 Kilo. Eine Weltjahresproduktion von

31,9 Millionen Tonnen Aluminium bedeutet also, dass insgesamt 1,18

Milliarden Tonnen Material bewegt werden müssen. Der gesamte

Materialverbrauch abzüglich des Eigengewichts eines Produktes ist

sein „ökologischer Rucksack“. Er ist oft erstaunlich schwer: Eine

Armbanduhr wiegt mit ökologischem Rucksack 12,5 Kilo, eine Jeans 30

Kilo, Laufschuhe 3,5 Kilo und ein Laptop mit drei Kilo Gewicht über

300 Kilogramm. In einem Kilogramm Getreide stecken 1.000 Liter

Wasser (zum Wasser siehe auch >> hier).

Global finden sich etwa 7 Prozent der genutzten

Ressourcen tatsächlich in Produkten wieder; 93 Prozent werden schon

vorher zu Abfall. Von diesen Produkten werden etwa 80 Prozent nur

einmal genutzt, dann werden auch sie zu Abfall.

Diese Rohstoffnutzung ist eine massive Umgestaltung natürlicher

>>

Stoffkreisläufe. Mit dieser Umgestaltung haben wir

Menschen die Natur als wirksamste geologische Kraft abgelöst:

Mit unserer Technik bewegen wir ein Mehrfaches der Masse, die von

den natürlichen Kräften bewegt wird. Und dies hat Konsequenzen

entlang der gesamten Kette. Die erste sind Umweltzerstörungen durch

den Bergbau. In Deutschland wurde dies zuletzt anlässlich der

Ausweitung des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler ins Bewusstsein

gerufen; der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung (WBGU)

nennt die Umweltzerstörung durch der Bergbau “Katanga-Syndrom” -

nach der rohstoffreichen Provinz Katanga im Kongo - und wertet ihn

als eines der (16) Krankheitsbilder der Erde. Für den Tagebau werden

großflächig Wälder und andere Landschaften vernichtet und ganze

Städte und Dörfer umgesiedelt; in den USA werden - insbesondere in

den Appalachen - im Rahmen des mountaintop removal ganze

Berge einfach abgetragen, um an die Kohlevorräte in ihrem Inneren zu

gelangen. Dadurch fallen im Tagebau etwa acht- bis zehnmal s oviele

Abfälle - die im Bergbau “Abraum” genannt werden - an als im Bergbau

unter Tage. Dieser ist aber teurer und für die Arbeiter noch

gefährlicher - ohnehin gehört der Bergbau zu den gefährlichsten

Tätigkeiten auf der Erde. Unter Tage werden nicht nur immer wieder

Bergleute verschüttet oder sterben durch Explosionen sich

ansammelnden Gases, sondern sie leiden auch besonders häufig unter

der Staubbelastung (“Staublunge”).

Braunkohle-Tagebau Garzweiler

im Jahr 2005. Neben Braun- und Steinkohle wird in Deutschland vor

allem Baumaterial wie Kies, Schotter und Steine abgebaut, der

stärker umweltbelastende Abbau von Metallen findet vor allem im

Ausland statt. Foto aus wikipedia, Eintrag >>

Garzweiler, abgerufen 14.9.2007. Fotograf Raimond Spekking,

Lizenz: >>

GNU FDL.

Der Abbau von Metallen ist noch viel umweltbelastender als der von

Mineralien: Erze enthalten nur einen kleinen Anteil reinen Metalls,

und Metalle kommen oft in chemischen Verbindungen mit Schwefel vor

und gemeinsam mit Schwermetallen vor. Das Erz muss daher unter hohem

Wasserverbrauch und mit oftmals giftigen Chemikalien behandelt

werden, um das Metall zu gewinnen. Beim Abbau entsteht daher je nach

Schwefelgehalt saures bis sehr saures Abwasser, das einen hohen

Schwermetallgehalt aufweisen kann; Schwefel, Schwermetalle und Reste

der verwendeten Chemikalien finden sich auch im Abraum und werden

durch Regen ausgewaschen und gelegentlich auch durch Unfälle

freigesetzt.

Beispiel Gold

Gold ist eines der wenigen Metalle, das gediegen (als Element) in

der Natur vorkommt; und mit seinem Glanz und seinem auffallend hohen

Gewicht wurde es schon früh vom Menschen für rituelle Gegenstände

verwendet und war sehr begehrt. Gold hat die Geschichte der

Menschheit verändert - die Gier nach Gold war eine Triebkraft bei

der Eroberung Südamerikas (>> mehr)

und bei der Besiedelung des amerikanischen Westens (>>

mehr); heute wird es zum größten Teil zu Schmuck verarbeitet,

aber auch als Geldanlage gehortet und in der Elektronikindustrie

verwendet. Im einfachsten Fall kann Gold etwa aus Flusssand

ausgewaschen werden. Die Ausbeute kann aber noch erhöht werden, wenn

goldhaltige Sande mit Quecksilber vermischt werden - dabei entsteht

Amalgam, das leichter abgetrennt werden kann; das Quecksilber wird

anschließend durch Erhitzen verdampft. Bei diesem Verfahren wirden

sowohl im Wasser als auch beim Verdampfen große Mengen Quecksilber

freigesetzt; Quecksilber ist ein starkes Gift, das Gehirn,

Rückenmark, Leber und Nieren angreift. Wegen seiner Einfachheit wird

dieses Verfahren bei der informellen Goldgewinnung immer noch

verwendet; dieser nichtindustrielle Goldabbau gehört zu den 10

größten Umweltproblemen der Erde (>>

hier)). Beim industriellen Goldabbau wird dagegen die

Cyanidlaugung verwendet: Goldhaltiges Erz wird mit einer

Cyanidlösung überschüttet, in der sich das Gold löst. Durch eine

chemische Reduktion wird hieraus Reingold gewonnen. Auch das hierbei

verwendete Cyanid ist hochgiftig, wird in guten Minen aber

wiederverwendet und bei Freisetzung wenigstens schnell abgebaut. Der

anfallende Abraum (und das sind riesige Mengen, da der Goldabbau

sich bereits bei kleinsten Anteilen lohnt) ist jedoch in der Regel

mit Cyanidspuren verunreinigt.

Webtipp: Für nachhaltigen Goldabbau

setzt sich die Kampagne >> No

Dirty Gold ein.

MAL Aluminium, Ungarn 2010

Am 4. Oktober 2010 kam es in Ungarn zur bis dahin schlimmsten

Umweltkatastrophe im Land, als der Damm des Absetzbeckens einer

Aluminiumfabrik (MAL) in Ajka brach. Die austretenden 700.000 Tonnen

Schlamm zerstörten zwei Dörfer, töteten acht Menschen und jedes

Leben in den Flüssen Torna und Marcal. Bei dem Schlamm handelte es

sich um Rotschlamm, ein Abfallprodukt der Aluminiumgewinnung. Hierzu

wird der Rohstoff Bauxiterz mit Natronlauge versetzt, um die

Aluminiumverbindungen aufzuschließen. So Aluminiumhydroxid und

Aluminiumoxid, das zu Aluminium weiterverarbeitet wird - und der

“Rotschlamm”, der seinem Namen dem roten Eisenoxid verdankt, aus dem

er zum großen Teil besteht. Außer Eisenoxid besteht er aus

Natriumlauge und je nach Herkunft des Erzes unterschiedlich hohem

Schwermetallanteil. Der in Ungarn ausgelaufene Rotschlamm war mit

einem Gehalt von 5 bis 8 Prozent Natronlauge extrem basisch und

damit gefährlich; Kontakt mit den Augen kann beispielsweise zur

Erblindung führen. Außerdem enthielt er Schwermetalle wie

Quecksilber, Blei und Arsen, die langfristig die Böden der Region

verunreinigen werden.

In modernen Aluminiumwerken wird die Natronlauge

dagegen ausgewaschen und wiederverwendet. Dies senkt auch das

Gefahrenpotential des Rotschlamms deutlich, das dann im wesentlichen

vom Schwermetallgehalt bestimmt wird.

Insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern entziehen sich

die Minenbetreiber nach dem Abbau oftmals durch Konkurs der

Verantwortung für diese Hinterlassenschaften (und der Verpflichtung

zur Rekultivierung). Bei der Verhüttung werden weitere Abgase und

Metalle freigesetzt; und über ihren Energieverbrauch trägt die

Rohstoffgewinnung auch zum >> Klimawandel

bei. Dieser Verbrauch ist beachtlich: Die Herstellung einer Tonne

Stahl braucht 8.300 Kilowattstunden (kWh) Primärenergie, eine Tonne

Aluminium aus Erzen 56.000 kWh.

Die dreckigen Fünf

Von den 10 dreckigsten Orten auf der Welt, die das Blacksmith

Institute im Jahr 2007 ermittelte (>> mehr),

gingen fünf auf Bergbau und Metallschmelzen und -verarbeitung

zurück:

- Tianying in China: In Tianying wird etwa die

Hälfte des chinesischen Bleis produziert. Veraltete Technologien

und nicht ernsthaft betriebener Umweltschutz haben mehrere Fälle

schwerer Bleivergiftung ausgelöst, der Bleigehalt in Luft und

Boden überschreitet die chinesischen Grenzwerte um ein mehrfaches.

Auch in der Region angebautes Getreide überschreitet die

Grenzwerte.

- Sukinda in Indien: Bei Sukinda liegen 97

Prozent des indischen Chromiterzes, 12 Minen haben über 30

Millionen Tonnen Abfallgestein produziert, häufige Fluten haben

dazu geführt, dass 70 Prozent der Gewässer und 60 Prozent des

Trinkwassers mehr als doppelt soviel giftiges achtwertiges Chrom

enthalten als erlaubt. Luft und Boden sind ebenfalls schwer

verunreinigt.

- La Oroya in Peru: In der Umgebung der

Metallschmelze von La Oroya haben fast alle Kinder zu viel Blei im

Blut, im Schnitt dreimal so viel wie die Grenzwerte der

Weltgesundheitsorganisation erlauben. Blei behindert die geistige

Entwicklung von Kindern. Die Metallschmelze wurde 1997 von der

amerikanischen Doe Run Corporation gekauft, diese hat in den

letzten Jahren auf Druck peruanischer Behörden erheblich in

Umweltmaßnahmen investiert, die nach Ansicht des Blacksmith

Instituts auch wirksam sind, so dass hier Besserung zu erwarten

ist.

- Norilsk in Russland: Das Hüttenwerk von

Norilsk ist ein Erbe von Stalins Industrialisierungspolitik

(>>

mehr), noch heute entlässt es jedes Jahr 500 Tonnen Kupfer-

und Nickeloxide und zwei Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die

Luft. Die Lebenserwartung eines Hüttenarbeiters liegt etwa 10

Jahre unter dem russischen Durchschnitt; im Umkreis von 60

Kilometern um die Stadt ist der Boden mit Kupfer und Nickel

verseucht (der Betreiber MMC Norilsk Nickel erzielte alleine 2007

5,3 Milliarden US-Dollar Gewinn).

- Kabwe in Sambia: Die von einer

inzwischen aufgelösten britischen Betreibergesellschaft

betriebene, jetzt stillgelegte Bleimine und -hütte von Kabwe hat

Boden und Wasser in einem Umkreis von 20 Kilometern dauerhaft mit

Blei und anderen Metallen verseucht. Der Bleigehalt im Blut der

Kinder liegt bei 5 bis 10 mal höher als die Grenzwerte der

Weltgesundheitsorganisation.

Die Gesellschaftlichen Folgen des Rohstoffabbaus

Viele Rohstoffe kommen in den ärmsten Ländern der Erde vor -

oftmals hat der Abbau dieser Rohstoffe aber nicht zu einer

nachhaltigen Entwicklung geführt, sondern die Lebensbedingungen

sogar noch verschlechtert. Das liegt zum einen daran, dass die

Rohstoffeinnahmen zu einer Aufwertung der Landeswährung führen

können - dadurch werden andere Produkte auf Exportmärkten teurer und

ihre Herstellung lohnt sich nicht mehr. Zum anderen lebt oftmals die

reiche Elite gut von den Einnahmen und hat gar kein Interesse an

anderweitiger wirtschaftlicher Entwicklung. Diese Entwicklung wird

oft auch als “Rohstofffluch” bezeichnet. Sie ist aber, wie andere

Beispiele - etwa Botswana oder Norwegen - zeigen, kein Naturgesetz,

sondern eine Frage der von der Regierung verfolgten Politik und der

Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen. Gerade in

rohstoffreichen, armen Ländern gibt es aber oftmals keine

Regierungen, die dem Wohl ihres Volkes verpflichtet sind und keine

funktionierenden Institutionen; und dann haben bei hohen Einnahmen

durch Rohstoffe Korruption und Misswirtschaft leichtes Spiel. Ein

extremes Beispiel ist Äquatorialguinea, wo alleine Präsident Obiang

die Erdöleinnahmen verwaltet - er kommt inzwischen auf ein

geschätztes Privatvermögen von drei Milliarden Dollar, während die

Bevölkerung auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist (was weder

westliche Banken davon abhält, Obiangs Konten zu verwalten noch die

brasilianische Petrobras und die chinesische CNOOC, sich an der

Erdölproduktion zu beteiligen).

Aufgrund der strategischen Bedeutung mancher Rohstoffe ignorieren

die reichen Industrie- und die neu in den Markt drängenden

Schwellenländer diese Probleme - wie im Fall Äquatorialguinea -

oftmals. Dies ist jedoch nicht nur moralisch verantwortungslos,

sondern gefährdet auch die langfristige Rohstoffversorgung:

Korruption und Misswirtschaft führen zu Unzufriedenheit in der

Bevölkerung bis hin zu bewaffneten Konflikten zwischen

rohstoffreichen Regionen und Zentralregierungen; in Nigeria

beispielsweise kommt es immer wieder zu Anschlägen auf die

Ölproduktion durch bewaffnete Gruppen, die die Erdölproduktion um

einige Hunderttausend Barrel pro Tag verringern. Die Regierungen und

die Sicherheitskräfte der Rohstoffunternehmen regieren derart, dass

ihnen immer wieder Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Völkermord

vorgeworfen werden. Besonders folgenreich sind die von

Rohstoffeinnahmen finanzierten Kriege, die in den letzten Jahren in

Sierra Leone, Liberia und der Demokratischen Republik Kongo

stattgefunden haben - in Liberia beispielsweise finanzierte der

Warlord Charles Taylor seinen Aufstand mit “Blutdiamanten” und

illegal gehandeltem Holz; nach seiner Machtübernahme versorgte er

die Rebellen in Sierra Leone mit Waffen und erhielt dafür Diamanten

aus den Diamantenfeldern Sierra Leones. Auch können mit Hilfe der

Korruption fragwürdige Interessengruppen das Rohstoffgeschäft in

ihre Hand bekommen - in der Ukraine wird beispielsweise vermutet,

dass die organisierte Kriminalität den Gashandel mitbestimmt, was

auch die Gaslieferungen nach Europa betrifft.

Die wichtigsten Forderungen der Entwicklungsorganisationen zur

Verbesserung der Situation gerade in den ärmsten Förderländern sind

die Förderung von Transparenz und Kontrolle bei der Vergabe von

Bergbaukonzessionen und der Verwendung der Einnahmen aus dem Bergbau

- um Transparenz sowohl seitens der Konzerne als auch der

Rohstoffländer bemühen sich Initiativen wie “Publish what you

pay” (>> website)

- und die Entwicklung von weltweit verbindlichen Umwelt- und

Sozialstandards, die etwa bei der Finanzierung von Bergbauprojekten

durch die Weltbank und andere private und öffentliche Banken

einzuhalten wären. Deren Entwicklung ist aber ein langwieriger

Prozess; ein Zwischenschritt könnte die Zertifizierung sozial- und

umweltverträglich geförderter Rohstoffe sein.

Webtipp: Heinrich-Böll-Stiftung zur >>

Ressourcenpolitik im 21. Jahrhundert, unter anderem mit einem

Memorandum “Haben und Nichthaben” aus dem Jahr 2007.

Ein Rohstoff der Zukunft: Lithium

Das Leichtmetall Lithium, ein wesentlicher Rohstoff für die

Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus der Elektroautos der

Zukunft (>>

mehr), kommt in wirtschaftlich lohnenden Konzentrationen nur

in Salzlaugen vor; abgebaut wird es zur Zeit in Chile, Argentinien,

den USA und China. Das weltgrößte Vorkommen, mit 5.4 Millionen

Tonnen womöglich die Hälfte der nutzbaren Weltvorkommen liegt jedoch

im Salzsee Salar de Uyuni in Bolivien. Bolivien, eines der ärmsten

Länder der Welt, hofft, mit dem Lithium Anschluss an die

wirtschaftliche Entwicklung der modernen Welt zu finden: die

Industrienationen, so die Idee des bolivianischen Präsidenten Evo

Morales, sollen im Gegenzug zur Ausbeutung dieses Vorkommens auch

eine Produktion von Lithium-Akkumulatoren in Bolivien in Gang

bringen und das Land über Gemeinschaftsunternehmen daran beteiligen.

Wie schwer solche Projekte durchzusetzen sind, ist daran zu

erkennen, dass der chilenische Konzern SQM kürzlich seine

Lithiumpreise gesenkt hat - das soll heißen “kauft lieber bei uns,

als in Bolivien zu investieren.” (DIE ZEIT Nr. 21/2010).

mehr: >> Der

Schatz im Salzsee. (Dossier in DIE ZEIT Nr. 21/2010)

Intensiv diskutiert wurde seit den 1970er Jahren die weitere Folge

dieser Rohstoffnutzung: die Gefahr einer möglichen

Rohstoffverknappung – etwa im Buch „Die Grenzen des Wachstums“ von

1972. Für die meisten mineralischen Rohstoffe wird diese Gefahr

heute in absehbarer Zeit nicht gesehen, wohl aber für fossile

Brennstoffe, insbesondere Erdöl (siehe >> Das

Ende des billigen Öls). Allerdings bringt die steigende

Nachfrage aus Indien und China insbesondere in guten

wirtschaftlichen Zeiten die Minen an den Rand der Förderkapazität,

wodurch die Preise steigen und politische Konflikt entstehen:

Der neuen kalte Krieg: Kampf um Rohstoffe

Knapper werdende Rohstoffe und der gleichzeitige

Aufstieg der bevölkerungsreichen Schwellenländer China und Indien

verändern nicht nur die Weltwirtschaft, sondern auch die Balance in

der Weltpolitik. Die Jagd nach Rohstoffen führt zu gefährlichen

Konflikten. >>

mehr

Angesichts des getriebenen Aufwandes und der Folgen von Bergbau und

Verhüttung ist es bemerkenswert, dass der größte Teil der

entnommenen Rohstoffe nur kurzzeitig in den technischen

Produkten des “gesellschaftlichen Stoffwechsels” verbleibt und

danach als Abfall, Abgas oder Abwasser in der Umwelt landet.

Unter diesen Stoffen sind viele Problemstoffe, die vor dem

Rohstoffabbau fest in der Erdkruste gebunden waren. Beispiel Schwermetalle:

Blei kommt an der Erdoberfläche fast nur in Folge menschlicher

Nutzung vor. In industriellen Prozessen werden zudem aus Rohstoffen

viele Stoffe hergestellt, die es in der Natur so nicht gibt, wie

viele der über 50.000 verwendeten Chemikalien. Die

am schlimmsten verschmutzten Orte der Erde (siehe >>

hier) entstehen meist als Mischung von Luft- und

Wasserverschmutzung mit Schwermetall- und Chemikalienbelastung.

Alleine in Deutschland werden jedes Jahr fast 400 Millionen Tonnen

Abfall produziert; zu den Umweltfolgen des Abwassers siehe >>

hier;

zu denen der Abgase >> hier

und zur Belastung der Böden >> hier).

Aber nicht nur an sich gefährliche Stoffe sind ein Umweltproblem,

sondern oft auch die schiere Menge an sich harmloser Substanzen. Es

ist das Verdienst Friedrich Schmidt-Bleeks und seiner Mitarbeiter,

auf die Umweltfolgen der Materialmassen auch nach ihrem Abbau

hingewiesen zu haben. Ein mittlerweile bekanntes Beispiel ist das

>> Treibhausgas

Kohlendioxid. Kohlendioxid ist ein natürlicher Bestandteil unserer

Atmosphäre, ein ungiftiges Stoffwechselprodukt und für

Pflanzenwachstum notwendig (>>

Kohlenstoffkreislauf). Heute haben wir durch unsere

Tätigkeiten solch gewaltige Mengen Kohlendioxid freigesetzt, dass

sich die Konzentration in der Atmosphäre erhöht hat und sich der

Treibhauseffekt verstärkt (>> Klimawandel).

Ein weiteres Argument für Vorsicht ist Vorsorge angesichts unserer

Unkenntnis über die ökologischen Folgen bestimmter Stoffe. So galten

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) lange Zeit als umweltfreundlich,

ihre zerstörende Wirkung in der Ozonschicht wurde erst viel zu spät

erkannt (>>

Das Ozonloch).

Eines hat der Rohstoffverbrauch der vergangenen Jahrhunderte aber

bewirkt: Der reiche Teil der Menschheit hat einen nie zuvor

gekannten materiellen Wohlstand erreicht. Aber eine Milliarde

Menschen müssen auch heute noch mit weniger als einem Dollar pro Tag

auskommen, die materielle Armut auf der Erde wurde längst nicht

besiegt. Eine ganze Reihe von „Schwellenländern“ ist dabei, mit

hohen Wachstumsraten diese Entwicklung nachzuholen – manche, wie

China und Indien, so erfolgreich, dass sie mittlerweile als

wirtschaftliche Bedrohung und/oder Erfolg versprechender Markt

gesehen werden. Länder wie Südkorea, Südafrika, Brasilien,

Argentinien, Mexiko, die Türkei und Russland befinden sich ebenfalls

auf dem Weg. Und dies in einer Welt, deren Grenzen sichtbar geworden

sind:

Unser „ökologischer Fußabdruck“: Der

Rohstoffverbrauch ist zu hoch

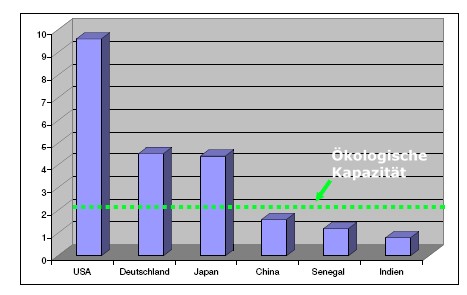

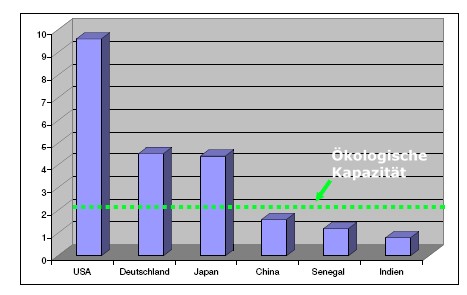

Der weltweite Rohstoffverbrauch und die damit verbundenen

Umweltfolgen überschreiten schon heute die langfristige Kapazität

des Ökosystems Erde. Dies ergeben Untersuchungen zum „ökologischen

Fußabdruck“: Dieser Ausdruck bezeichnet die Fläche, die notwendig

ist, um die Rohstoffe für unsere Wirtschaft bereitzustellen und um

die Abfälle, Abwässer und Abgase aufzunehmen. Heute überschreitet

der ökologische Fußabdruck unserer Lebensweise die verfügbare Fläche

bereits um 25 Prozent – mit anderen Worten: Wir leben vom Kapital,

nicht mehr von den Zinsen.

In den reichen Ländern ist die Bilanz noch viel schlechter: Eine

Bewohner Deutschlands im Mittel hat einen ökologischen Fußabdruck,

der zweieinhalb mal so groß ist wie die zur Verfügung stehende

Fläche; und auch kein anderes der reichen Industrieländer hat einen

naturverträglichen Rohstoffverbrauch. Kurz vor dem Erreichen der

Schwelle befindet sich China.

Ökologischer Fußabdruck

ausgewählter Länder (angegeben ist der Fußabdruck

in Hektar / Person; Daten aus dem Living Planet Report 2006 [siehe unten])

Bereits im Jahr 2004 konsumierte China mit seinen fast 1.300

Millionen Einwohnern 30 Prozent des weltweit geförderten Eisenerzes,

31 Prozent der Kohle, ein Viertel des Aluminiums und 27 Prozent

aller Stahlprodukte, bei Wachstumsraten von 10 Prozent im Jahr.

Wenn diese Entwicklung so weitergeht, werden wir im Jahr 2050 die

Ressourcen von zwei Planeten Erde brauchen. Damit riskieren wir

schwere Schäden am Ökosystem Erde. Würden alle Menschen auf der Erde

so leben wie wir, bräuchten wir vier Planeten Erde. (Ein Beispiel:

Hätte China den Motorisierungsgrad und Durchschnittsverbrauch der

USA, würde es alleine mehr als die gesamte heutige Erdölproduktion

verbrauchen.) Das zeigt: Unser Wirtschaftsmodell kann kein Vorbild

sein. Es führt kein Weg um eine deutliche Verringerung unseres

Rohstoffverbrauchs herum.

Bessere Nutzung der Rohstoffe – eine Lösung?

Neue Technologien nutzten bereits in der Vergangenheit Rohstoffe

und Energie immer besser: Von 1980 bis 2002 ist die Rohstoffnutzung

der Weltwirtschaft um 25 Prozent besser geworden - 1980 waren 2

Kilogramm Rohstoffe für einen US-Dollar Wertschöpfung nötig, 2002

noch etwa 1,5 Kilogramm. Trotzdem wurden insgesamt mehr Rohstoffe

verbraucht: Die Weltwirtschaft wuchs im gleichen Zeitraum um 83

Prozent, glich die Einsparungen also mehr als aus.

Die Umweltfolgen des Rohstoffverbrauchs beruhen aber auf der

absoluten Menge des Rohstoffverbrauchs. Um tatsächlich eine

zukunftsfähige Wirtschaft zu erreichen, reichen graduelle

Effizienzsteigerungen, die von einer wachsenden Wirtschaft zunichte

gemacht werden, nicht aus: Hätten alle Menschen auf der

Welt unseren Rohstoffverbrauch, würden wir 2050 siebenmal mehr

Ressourcen benötigen als heute. Es müssen ganz neue

Maßstäbe der Ressourceneffizienz angelegt werden: Wir müssen unseren

Ressourcenverbrauch um den Faktor 10 reduzieren, damit er wirklich

zukunftsfähig wird. (Nebenbei: Dies ist der gleiche Faktor, um den

wir auch unsere Kohlendioxid-Emissionen senken müssen, wenn wir den

menschengemachten Klimawandel beenden wollen, >>

Wieviele Treibhausgase sind pro Kopf erlaubt.)

Dabei lastet eine besondere Verantwortung auf den reichen

Industrieländern; sie überschreiten seit langem die ökologische

Kapazität der Erde, und sie bilden das Modell, dem die

Schwellenländer nacheifern. Konzepte zur notwendigen

Entmaterialisierung unserer Wirtschaft finden Sie unter >>

Wirtschaften mit viel weniger Rohstoffverbrauch - die

Faktor-10-Strategie.

Empfehlenswerte Websites:

>> Eine Übersicht über die globalen Materialflüsse bietet www.materialflows.net; mit

den Folgen des Bergbaus setzt sich die Organisation Earthworks (www.earthworksaction.org/home.cfm,

englischsprachig) auseinander.

>> Der ökologische Fußabdruck wird vom

>> Global

Footprint Network errechnet; alle zwei Jahre wird vom World

Wide Fund for Nature (WWF) ein Bericht veröffentlicht (>>

Living Planet Report).

>> Ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck können sie auf

spielerische Weise auf der Seite >>

www.footprint.ch ermitteln.

>> Mit dem Zusammenhand zwischen Bergbau und Menschenrechten

und den sozialen Folgen in den Förderländern setzt sich die

Menschenrechtsorganisation Global Witness auseinander: www.globalwitness.org/.

Weitere Seiten zum Industriezeitalter:

>>

Hintergrund: Die industrielle Revolution

>> Böden

>> Energie

>>

Wassernutzung

>>

Wasserverschmutzung

>>

Luftverschmutzung

>> Klimawandel

>>

Gefährdung der biologischen Vielfalt

Zur >> Übersicht