Das Zeitalter der Industrie

Das Ende des billigen Öls

und andere gute Gründe,

warum wir weniger Öl verbrauchen sollten

Erdöl gilt als Lebenssaft der

Industriegesellschaft: weltweit ist er mit einem Anteil von 31

Prozent vor Kohle und Erdgas der wichtigste Energieträger. Der

weltweite Ölverbrauch steigt immer noch jedes Jahr. Der Preis dafür

ist hoch: nicht nur finanziell (die Zeit des billigen Öls ist bei

allen Preisschwankungen wohl vorbei), sondern wir bezahlen auch mit

politischer Erpressbarkeit, Ölförderung in immer sensibleren

Ökosystemen und mit immer problematischeren Fördermethoden.

Im Jahr 2014 wurden auf der Erde jeden Tag ca. 92,1 Millionen

Barrel Öl verbraucht, das war gegenüber dem Vorjahr 2013 ein

Anstieg um 0,9 Prozent. Die Produktion lag mit 88,7 Millionen

Barrel/Tag deutlich unter dem Verbrauch (300),

stieg aber gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent, also stärker als

der Verbrauch. Das lag unter anderem am mittels Fracking gewonnenen

amerikanischen >> "Schieferöl", das im

dritten Jahr in Folge die amerikanische Ölproduktion um mehr als

eine Million Barrel am Tag ansteigen ließ und damit die USA vor

Russland und Saudi-Arabien zum weltgrößten Ölproduzenten machte.

Alleine die Mehrproduktion an amerikanischem "Schieferöl" übertraf

im Jahr 2014 den weltweiten Verbrauchsanstieg, der vor allem

aufgrund des Strukturwandels in China langsamer ausfiel als in den

Vorjahren, und trug damit zu einem fallenden Ölpreis bei, der zum

ersten Mal seit 2010 wieder unter 100 US-Dollar im Jahresschnitt lag

(und seither weiter gefallen ist).

Ölpreise von 1861-2014

(dunkelgrün: US-$ zum Tageskurs, hellgrün: US-$ 2014, also

inflationsbereinigt). Der Ölpreis betrug im Jahr 2010

durchschnittlich 98,95 US-$. Nach BP Weltenergiestatistik, Juni

2015.

Der fallende Ölpreis liegt nicht nur an amerikanischem "Schieferöl"

und einer langsamer steigenden Nachfrage (die nicht am

Strukturwandel in China, sondern auch an einer weltweit langsamer

wachsenden Wirtschaft liegt). Auch im Irak und in Syrien ist, der

IS-Miliz und dem Bürgerkrieg zum Trotz, die Produktion im Jahr 2014

gestiegen - die Kriegsparteien brauchen allesamt das Geld aus der

Ölproduktion, um den Krieg zu finanzieren. Noch wichtiger für den

fallenden Ölpreis ist aber die Rivalität zwischen dem Iran und

Saudi-Arabien, die beide um Einfluss im Nahen Osten und um Ölmärkte

kämpfen. So kämpfen beide mit Dumpingpreisen um Marktanteile in

China, das als der Exportmarkt im 21. Jahrhundert gilt.

Nur so konnte der Preis auf ein Niveau fallen, der weit unter dem

liegt, der in den USA für eine profitable Schieferölproduktion sorgt

(der liegt bei rund 70 US-$/Barrel).

Diese Situation muss aber nicht anhalten. Bei steigender Nachfrage

könnte schnell wieder wirksam werden, worauf die

Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem

Weltenergiebericht 2014 hingewiesen hat: dass angesichts einer

relativ kleinen Anzahl von Erzeugern die Versorgungssicherheit

weiterhin ein Thema bleibt. Wie dauerhaft der amerikanische

Schieferölboom ist, ist umstritten, die IEA geht davon aus, dass

bereits um 2020 die Schieferölproduktion wieder zu sinken beginnt.

Ein weiteres Problem entsteht durch die sinkenden Preise:

Investitionen in zukünftige Ölförderung lohnen sich bei den

gegenwärtigen Preisen nicht; und dazu ist weder die politische Lage

im Nahen Osten noch Russland sonderlich investitionsfördernd - wenn

nicht Investitionen ohnehin durch Sanktionen erschwert werden. Die

Zeiten vergleichsweise niedriger Ölpreise dürften also mittelfristig

wieder zu Ende gehen, die IEA sieht nach 2020 neue Bedrohungen auf

die Ölversorgung zukommen.

Ölpreis: Welche Rolle spielen Spekulanten?

Der Einfluss von Spekulanten auf den Ölpreis ist

umstritten: Die einen glauben, dass es ihn gar nicht gibt -

Spekulanten handelten ja nicht mit Öl, sondern nur mit Verträgen.

Wenn sie etwa überzeugt sind, dass Öl in Zukunft teurer wird, kaufen

sie zukünftige Liefermengen, um diese später teurer verkaufen zu

können. Vor der Lieferung müssen sie aber die Verträge zum

tatsächlichen Marktwert weiterverkaufen, sie könnten mit dem Öl ja

nichts anfangen. War ihre Einschätzung richtig, haben sie Geld

verdient. Der Haken an dieser Theorie: Hätte dieser Handel keinen

Einfluss auf den Preis hätte, würden die Spekulanten an diesem

Geschäft im Durchschnitt auch nichts verdienen. Dann wäre der Umfang

der Spekulation nur schwer erklärlich. Tatsächlich hat der Preis

auch eine psychologische Komponente, und Käufe oder Verkäufe großer

Mengen Öl können den Preis wohl doch beeinflussen. Die meisten

Ökonomen glauben daher, dass die Spekulation die Ausschläge des

Ölpreises verstärkt: Schlechte Nachrichten lassen den Preis über

Gebühr ansteigen, gute Nachrichten über Gebühr fallen. Die

grundsätzliche Richtung des Ölpreises wird aber nicht von den

Spekulanten, sondern von realen Gegebenheiten bestimmt.

Der Ölverbrauch steigt weiter

Nach den Theorien der Wirtschaftswissenschaftler hätten hohe

Ölpreise eigentlich zu sinkenden Verbräuchen führen sollen - das war

aber auch den Jahren 2010 bis 2013 nicht der Fall. In der Praxis ist

der Ölverbrauch wenig “elastisch”: Anpassungen brauchen ihre Zeit -

zwar kann man leicht die Raumtemperatur absenken und öfter Bahn

fahren, aber die Isolierung von Häusern, der Austausch von

Heizungssystemen und der Ersatz spritschluckender Autos gehen nicht

so schnell. Einen leichten Rückgang des Ölverbrauchs gab es in

Europa und in Nordamerika, weltweit stieg er aber. Das lag, wie die

Abbildung unten zeigt, vor allem am asiatisch-pazifischen Raum.

Ölverbrauch von 1989 bis

2014 nach Regionen (in Mio. Barrel/Tag). Abb. aus BP

Weltenergiestatistik, Juni 2015, eigene Übersetzung.

Dabei spielen die aufstrebenden Schwellenländer China und Indien in

absoluten Mengen eine besonders wichtige Rolle: steigender Wohlstand

und die damit einhergehende Motorisierung sind die wichtigste

Triebkraft dieser Entwicklung. China beispielsweise ist inzwischen

der weltgrößte Automarkt der Welt. Dass der chinesische Ölverbrauch

im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr "nur" um 3,3 Prozent stieg

(gegenüber Steigerungsraten von über 10 Prozent in den Vorjahren,

etwa 2010), hat zum Preisrückgang ab 2014 erheblich beigetragen. Bis

zum Jahr 2030 könnte er sich aber vervierfachen (so das

Referenzszenario 2007 der Internationalen Energieagentur). Auch in

Indien ist Treibstoff der Sektor, in dem die Nachfrage am stärksten

wächst, in Indien (wie auch in Bangladesch) ist Öl zudem in der

Landwirtschaft unverzichtbar: Millionen Bauern bewässern ihre Felder

mit dieselbetriebenen Pumpen. Daneben stieg auch der Verbrauch in

den nach wie vor reichen Produktionsländern im Mittleren Osten (im

Jahr 2014 um 7,3 Prozent in Saudi Arabien, um 8,6 Prozent in den

Vereinigten Arabischen Emiraten), während in Russland die

Wirtschaftskrise zu einer schwächeren Steigerung (2014 0,9 Prozent,

gegenüber 9,2 Prozent im Jahr 2010) führte.

Am Beispiel der USA, wo fünf Prozent der Weltbevölkerung 20 Prozent

des Öls verbrauchen, zeigt sich die typische Entwicklung in den

reichen Industrieländern deutlich: nachdem die Ölkrisen der 1970er

Jahre vergessen waren, stieg der Durchschnittsverbrauch

amerikanischer Autos wieder; und da 70 Prozent des amerikanischen

Öls in den Verkehr gehen, stieg auch der Ölverbrauch des Landes –

seit Mitte der achtziger Jahre um 25 Prozent. Erst mit dem hohen

Ölpreis und Programmen zur Förderung von Biotreibstoffen begann er

ab 2006, langsam wieder zu sinken (und, aufgrund der mit sinkenden

Ölpreisen wieder steigenden Nachfrage nach großen SUV und Pick-Ups

zu vermuten, dürfte 2015 wieder steigen). In den OECD-Ländern

insgesamt sank der Verbrauch im Jahr 2014 um 1,2 Prozent; in

Deutschland um 1,7 Prozent. Die insgesamt bescheidenen Rückgänge in

den reichen Industrieländern und die Aufholjagd der Schwellenländer

summieren sich: Aus den 92,1 Millionen Barrel täglichen Ölverbrauch

könnten so bis zum Jahr 2035 99 Millionen Barrel werden, schätzte

die Internationale Energieagentur in ihrem Weltenergiebericht 2010

(und das bereits unter Berücksichtigung der ergriffenen Maßnahmen

zur Bekämpfung des >> Klimawandels,

zuvor - im Weltenergiebericht 2006 - hielt sie sogar einen Verbrauch

von 116 Millionen Barrel/Tag im Jahr 2030 für möglich, siehe auch

>> hier).

Wie viel Öl liegt noch in der Erde?

Für die mittel- und langfristige Entwicklung des Ölpreises ist -

neben unabsehbaren politischen Entwicklungen - entscheidend, welche

Reserven der vorhergesehenen Verbrauchssteigerung entgegenstehen.

Dabei sagt die oft verwendete “statische Reichweite” (das Verhältnis

der Reserven zum Verbrauch, zur Zeit auf 40 Jahre geschätzt) wenig

aus, wenn der Verbrauch weiter ansteigt; und auch die Angaben

zu den Reserven selbst sind mit Vorsicht zu betrachten:

Sie stammen entweder von den Förderstaaten, die sie möglicherweise

aus politischen Gründen manipulieren (bei den Mitgliedsstaaten der

OPEC beispielsweise hängt die Förderquote von den Reserven

ab), oder von Ölfirmen, die an ihren Aktienkurs denken müssen.

Unabhängige, geprüfte Angaben zu Reserven gibt es nicht. Dazu kommen

unterschiedliche Verwendungen des Begriffs, so unterscheiden sich

nachgewiesene Reserven (die beim aktuellen Ölpreis mit einer

Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent gefördert werden können) von

wahrscheinlichen Reserven (Förderwahrscheinlichkeit 50 Prozent) (301). Mancher

Zuwachs in der Statistik kommt nur daher, dass der Ölpreis steigt

und teurere Fördertechnik lohnend wurde oder das Wissen über eine

Ölquelle wächst und wahrscheinliche zu nachgewiesenen Reserven

werden, die etwa in der BP-Weltenergiestatistik aufgeführt werden -

in beiden wurde aber kein Tropfen Öl mehr gefunden.

Die Theorie vom "Peak Oil"

Geeigneter für die Abschätzung der künftigen Ölförderung ist daher

die Untersuchung der historischen Entwicklung von Fund- und

Förderverläufen. Eine Ölquelle steht zu Anfang ihrer Ausbeutung

unter hohem Druck, danach kann die Förderung mit einigem technischen

Aufwand auf einem Plateau gehalten werden; und am Ende des

Lebenszyklus' läuft die Förderung langsam aus. Im Jahr 1956 hat der

Geologe King Hubbert eine mathematische Gleichung aufgestellt, die

den Produktionsverlauf einer Gruppe von Ölfeldern in Form einer

Glockenkurve beschrieb: mit langsamer Steigerung der Produktion bis

zum Höhepunkt bei der Hälfte der Reserven – und danach einem

zunehmenden Rückgang der Fördermenge. Mit

Typisches Förderschema einer

Ölregion: Zuerst werden die großen Ölfelder

erschlossen, im Laufe der Zeit immer kleinere. Gibt es nicht mehr

genug

neue Ölfelder, geht die Produktion zurück. Quelle: Energy Watch

Group 2008:

Zukunft der weltweiten Ölversorgung, Seite 42, eigene Übersetzung.

dieser Gleichung hat er auch den Beginn des Rückgangs der

amerikanischen Ölförderung für den Zeitraum von 1966 bis 1972

vorhergesagt - tatsächlich wurde der Höhepunkt der amerikanischen

Ölförderung mit konventionellen Fördermethoden 1970 erreicht. Diese

Glockenkurve bedeutet: Lange bevor die Vorräte erschöpft sind, geht

die Produktion zurück. Der Zeitpunkt der maximalen Ölförderung, nach

dem die Förderrate sinkt, wird englisch Peak Oil genannt

(der “Gipfel des Öls” - gemeint ist der Gipfel der Ölproduktion; in

Deutschland meist mit Ölfördermaximum übersetzt).

Diese einfache statistische Auswertung funktioniert aber vor

Erreichen des Fördermaximums nicht immer; genauere Ergebnisse erhält

man, wenn auch die Funde neuer Ölquellen in die Betrachtung

einbezogen werden: Bevor ein Ölfeld ausgebeutet werden kann, muss es

erst einmal gefunden und erschlossen werden (das scheint trivial,

sei aber hier nochmal gesagt, da es in mancher Diskussion vergessen

wird). Trotzt immer besserer Erkundungstechnologie gehen bereits

seit den 1970er Jahren Zahl und die Größe der gefundenen Ölfelder

zurück; seit den 1980er Jahren übersteigt die Fördermenge die Menge

des neu gefundenen Öls.

Ölfunde von 1930 bis 2050

(Schätzungen ab 2009: weiße Balken); im Vergleich

die Ölförderung bis 2008. Änderungen sind zurückdatiert (302).

Quelle:

ASPO Newsletter 100, April 2009, eigene Übersetzung.

Zur Erklärung gibt es zwei grundverschiedene Annahmen: Die einen

(oft Ökonomen) sehen keinen Grund zur Unruhe. Dass seit den 70er

Jahren wenige neue Ölfelder gefunden wurden, liege daran, dass

ölreiche Länder wie Irak, Iran und Saudi Arabien in den vergangenen

Jahren keinen Grund hatten, Öl zu suchen – und hohe Ölpreise wären

ein Grund. Allerdings gibt es keinen nachweisbaren Zusammenhang

zwischen Ölpreis und Ölfunden, und geopolitische Hindernisse der

Suche nach neuen Erdölquellen (wie die Irakkriege) alleine reichen

nicht aus, den Rückgang der Funde zu erklären.

Die anderen Seite (oft Geologen) sehen den Grund daher vor allem in

einer Erschöpfung der Ölvorräte. Einer der ersten dieser Mahner war

der ehemalige Produktionschef von Saudi Aramco, Sadad Al Husseini,

der seit Mitte der 90er Jahre darauf hinweist, dass weniger Öl

entdeckt als gefördert wird, die Vorräte also zurückgehen.

Prominentester Sprecher dieser Experten ist heute Colin Campbell,

der als Geologe für zahlreiche Ölgesellschaften arbeitete und jetzt

im Ruhestand Regierungen und Ölfirmen berät – vor allem aber als

Gründer der Association for the Study of Peak Oil and Gas

(ASPO) zur "Kassandra der Ölindustrie" (Neue Zürcher Zeitung) wurde.

Die Botschaft dieser Mahner: Inzwischen kennen wir die Voraussetzung

für die Entstehung von Erdöl gut genug, um zu wissen, wo wir suchen

müssen; die wesentlichen Erdölvorkommen sind bereits entdeckt, die

lohnenden werden bereits ausgebeutet. Die Schätzung der Geologen,

wie viel Öl noch zu entdecken ist, liegen alle unter oder um 200

Milliarden Barrel (siehe auch Abbildung oben) – wir müssen daher uns

auf eine in Zukunft sinkende Ölproduktion einstellen. Campbell geht

von folgenden Zahlen aus: In der Vergangenheit wurden 944 Milliarden

Barrel Öl gefördert; 764 Milliarden Barrel liegen noch in den

bekannten Ölfeldern und weitere 142 Milliarden Barrel werden aus

Ölfeldern hinzukommen, die als sicher gelten, aber noch zu entdecken

sind. Nach diesen Annahmen aber wäre die Hälfte der konventionellen

Ölvorräte bereits verbraucht – und nach der Hubbert'schen

Glockenkurve der Höhepunkt der Ölförderung erreicht (303, Abbildung

unten).

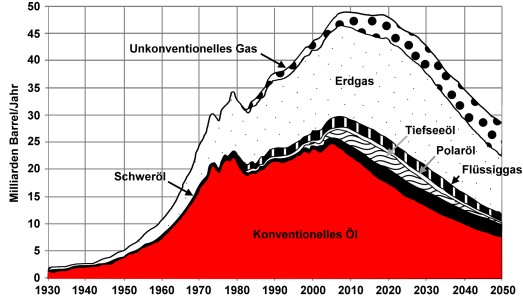

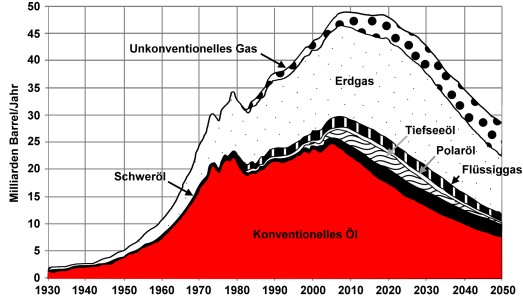

Colin Campbells Szenario der

Weltöl- und Gasförderung. Beim konventionellen Öl

ist der Höhepunkt der Förderung erreicht, unkonventionelle Ölquellen

können ihn

um ein paar Jahre hinauszögern. Beim Gas sieht er den Höhepunkt um

2010 erreicht.

Abb. nach ASPO Newsletter 100, April 2009, eigene Übersetzung.

In ihrem Weltenergiebericht (World Energy Outlook) 2010

hat auch die Internationale Energieagentur (IEA) vermutet, dass der

Spitzenwert der Rohölproduktion aus dem Jahr 2006 von etwa 70

Millionen Barrel nicht wieder erreicht wird, und damit indirekt den

Mahnern zumindest teilweise nachträglich Recht gegeben. Die IEA

rechnete aber damit, dass die Rohölproduktion bis zum Jahr 2020 noch

auf einem Niveau von 68 bis 69 Millionen Barrel gehalten werden

kann. Dabei rechnet sie damit, dass neue Ölfunde die zur Neige

gehenden Rohölquellen ersetzen können; die Differenz zur steigenden

Nachfrage müsste durch Öl aus “unkonventionellen Ölquellen” wie Öl

aus der Tiefsee, Schweröl aus Venezuela oder Öl aus Teersanden

kommen - die schwieriger und teurer zu fördern bzw. gewinnen sind.

Wie viel Öl fördern wir im Jahr 2030?

| |

|

| Internationale

Energieagentur, World Energy Outlook 2004: |

121 Millionen Barrel/Tag |

| Internationale

Energieagentur, World Energy Outlook 2006: |

116 Millionen Barrel/Tag |

| Internationale

Energieagentur, World Energy Outlook 2008: |

106 Millionen Barrel/Tag |

| Internationale

Energieagentur, World Energy Outlook 2010: |

96 Millionen Barrel/Tag* |

| Energy Watch Group,

Zukunft der weltw. Erdölvers., 2008: |

39 Millionen Barrel/Tag |

ASPO-Newsletter

100, April 2009: Rohöl

Rohöl plus unkonventionelle Ölquellen |

36 Millionen Barrel/Tag

55 Millionen Barrel/Tag |

* Bezugsjahr 2035

Können neue Technologien oder Schieferöl Peak Oil

verhindern?

Das amerikanische "Schieferöl" scheint nun zu neuen Hoffnungen

Anlass zu geben: Optimisten wie der dänische Statistiker Björn

Lomborg behaupten schon lange, dass es derart riesige Mengen an

Schieferöl gäbe, dass diese "ausreichen, um unseren gesamten

Energiebedarf für 5.000 Jahr zu decken" (>> Running

on Empty?, 2001). Echtes Schieferöl kann jedoch nur mit

erheblichem Energieaufwand gewonnen werden: Ölschiefer enthält

nämlich gar kein Öl, sondern ein festes organisches Material namens

Kerogen, eine Zwischenstufe bei der >> Ölentstehung.

Zur Ölgewinnung muss es auf 500 °C erhitzt und - wie Teersande - mit

Wasserstoff versetzt werden, dessen Gewinnung ebenfalls Energie

kostet. Der Nettoenergiegewinn ist derart gering, das bisher alle

großtechnischen Projekte zur Ölgewinnung aus Ölschiefer daran

gescheitert sind.

Was dagegen - vor allem in den USA - stattfindet, ist eine

Weiterentwicklung der seit 30 Jahren eingesetzten enhanced oil

recovery (EOR-)Verfahren, mit denen die Ausbeute von

Lagerstätten erhöht wird: Sie bestehen in einer Erhöhung des Drucks

durch Einpressen von Erdgas, Wasser, Kohlendioxid oder Stickstoff in

Lagerstätten oder im Einpressen von Chemikalien oder oder der

Erwärmung des Öls zur Verringerung seiner Viskosität. In den USA

wird jetzt mit dem zuvor bereits in der "unkonventionellen

Gasförderung" eingesetzten Fracking die

Durchlässigkeit des ölhaltigen Gesteins in den Lagerstätten erhöht,

so dass das darin noch eingeschlossene Rohöl leichter zu den

Bohrungen fließen kann. Dazu wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit

in das Gestein gepresst, um Risse im Gestein zu erzeugen und

auszuweiten. Das funktioniert jedoch nur in der unmittelbaren

Umgebung des Bohrlochs, so dass wesentlich mehr Bohrtürme als bei

der konventionellen Ölförderung eingesetzt werden müssen. Die

Ölgewinnung mittels Fracking ist daher nur bei hohen Ölpreisen

wirtschaftlich, in den USA mussten aufgrund des Rückgangs der

Ölpreise bereits mehrere (vor allem kleinere Firmen) Konkurs

anmelden oder (vor allem größere) Milliardeninvestitionen

abschreiben. Umstritten ist, wie groß die mittels Fracking zu

gewinnende Ölmenge insgesamt ist - die amerikanische Energieagentur

hat 2014 ihre Schätzung des größten amerikanischen Vorkommen um 96

Prozent (und damit der amerikanischen Vorkommen insgesamt um zwei

Drittel) reduziert (304).

Der Energieaufwand der Energiegewinnung

Die Gewinnung von Energie kostet selber Energie: Um

konventionelles Rohöl aus der Erde zu holen, müssen mindestens

Löcher gebohrt werden; zur Gewinnung von Öl aus Ölschiefer muss

dieser auf 500 °C erhitzt werden, der zur Ölgewinnung notwendige

Wasserstoff muss ebenfalls energieaufwendig hergestellt werden. Der

Energieaufwand, der zur Energiegewinnung betrieben wird, wird als EROEI

(engl. Energy Return on Energy Input) gemessen. Er ist das

Verhältnis Gewonnene Energie / Aufgewendete Energie - ein EROEI von

20 bedeutet also, dass je Einheit aufgewendeter Energie 20 Einheiten

Energie gewonnen werden. In der Frühzeit des Öls lag der EROEI bei

über 100, heute liegt er in den USA für importiertes Öl aus dem

Nahen Osten bei etwa 8. Das heißt, es muss immer mehr Energie

aufgewendet werden, um Öl zu fördern; und das Verhältnis wird bei

immer aufwendigeren Fördertechniken immer schlechter (siehe oben).

Spätestens bei einem EROEI von 1 macht die Ölförderung - jedenfalls

als Energiequelle - keinen Sinn mehr.

Unabhängig von der Frage nach der Menge ist aber sicher: Die Zeit

des billigen Öls ist mittel- und langfristig vorbei. Die Produktion

aus zur Neige gehenden Ölfeldern wird immer teurer, da der Aufwand

steigt; neue Ölfelder sind in der Regel kleiner und liegen in immer

unzugänglicheren Regionen der Erde, was ihre Ausbeutung ebenfalls

teuer macht, und die Gewinnung von Öl aus der Tiefsee, aus

Teersanden oder mittels Fracking ist noch teurer. Wenn die Lücke

zwischen Nachfrage und Produktion wieder aufgeht, können aufgrund

der Konzentration der Ölförderung in wenigen Ländern können die

Produzenten ihre Kosten auch wieder weitergeben. Steigende Preise

sind überhaupt die Voraussetzung dafür, dass der prognostizierte

Bedarf gedeckt werden kann, da sich nur dann weitere Investitionen

in die Ölgewinnung lohnen. Die einzige Chance, diese Spirale zu

durchbrechen, wäre eine dauerhaft sinkende Nachfrage.

Neue Ölgroßmacht Brasilien?

Im Herbst 2007 ging eine Nachricht um die Welt: Im

Santos-Becken vor der Küste Brasiliens wurde ein “Tupi” genanntes

Ölfeld gefunden, in dem 5 bis 8 Milliarden Barrel lagern sollen,

ähnlich groß soll das daneben gelegene “Jupiter”-Feld sein. Im

Frühjahr 2008 wurde das vermutlich noch viel größere “Carioca”-Feld

gefunden. Wenn diese bisher noch nicht bestätigten Schätzungen

stimmen, wäre dies der bedeutendste Rohölfund seit den 1970er

Jahren, und Brasiliens Ölreserven wären mit denen von Venezuela oder

Russland vergleichbar. Aber auch dieser Fund wird nicht ausreichen,

um den Verlust anderer Fördergebiete auszugleichen; und: das

gefundene Öl liegt bis zu 6.000 Meter unter dem Meeresspiegel. Die

brasilianische Erdölgesellschaft Petrobras gilt als führend bei offshore-Fördertechniken,

ihre bisher tiefste Förderstelle liegt aber bei 2.000 Metern.

Zwischen 2.000 und 6.000 Meter Tiefe werden die Bohrungen und die

Förderung auf jeden Fall sehr teuer - das billige Öl werden sie auf

keinen Fall retten.

Mehr: >> DIE

ZEIT 25/2008: Die brasilianische Hoffnung

Was uns Öl außer Geld noch kostet

Wenn der Ölpreis auch von der Rivalität zwischen dem Iran und

Saudi-Arabien abhängt, sollte uns das nicht freuen: Der Konflikt

zwischen den beiden großen Mächten im Nahen Osten steht hinter dem

innermuslimischen Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Schiiten. Der

überwiegend schiitische Iran unterstützt schiitische Milizen im

Irak, die dort gegen den sunnitischen "Islamischen Staat" (IS)

kämpfen, sponsert die schiitische Hisbollah, die unter anderem das

Regime in Syrien im dortigen Bürgerkrieg unterstützt und den IS

bekämpft (sponsert aber - was zeigt, dass nicht die Religion,

sondern Machtinteresse die zentrale Triebkraft ist - in Gaza auch

die sunnitische Hamas, die ebenso wie die Hisbollah Israel bekämpft)

und steht auch im Bürgerkrieg im Jemen an der Seite der schiitischen

Huthis. Damit hat sich der Iran gegen das sunnitische Saudi-Arabien

gestellt, das die islamistischen Assad-Gegner in Syrien mit Geld und

Waffenlieferungen unterstützt, im Jemen direkt in den Krieg gegen

die Huthi-Rebellen eingegriffen hat und ohnehin glaubt, dass der

Iran hinter dem arabischen Frühling steckt, in dem sunnitische

Herrscher ringsum eine Bedrohung ihrer Macht sahen und gegen dessen

Folgen Saudi-Arabien überall mit Predigern und der Finanzierung von

Koranschulen kämpft, die die totalitäre wahhabitische

Islam-Auslegung verbreiten sollen. Die Flüchtlinge, die aus Syrien

und anderen Ländern des Nahen Ostens nach Europa kommen, sind eine

Folge dieser Kriege.

Dass Amerika und der ganze Westen insbesondere dem Treiben seines

Verbündeten Saudi-Arabiens, obgleich das Land mit dem Iran zu den

großen Finanziers des islamistischen Terrorismus gehörte, zusah,

hatte nur einen Grund: "geostrategische Interessen" oder mit anderen

Worten: das arabische Öl. Wenn schon der Iran nach dem Sturz des

Schahs eigene Wege ging, war Saudi-Arabien um so wichtiger geworden.

Und wie Drogensüchtige auch nicht interessiert, was mit ihrem Geld

eigentlich angerichtet wird, sah das bei unseren Ölimporten nicht

anders aus. Immerhin versuchten die Amerikaner (der Vergleich

unserer Ölabhängigkeit mit Drogensucht stammt Georg W. Bush!) mit

der Übertragung des bei der Gasförderung erprobten Frackings sich

von Öl aus dem Nahen Osten unabhängig(er) zu machen und den Iran

wieder an die internationale Gemeinschaft anzunähern

(Atomverhandlungen), aber der mit Ölgeldern finanzierte

innermuslimische Bürgerkrieg dürfte uns noch lange beschäftigen,

zumal mit China längst ein neuer Käufer nach Ware sucht. Nach

Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil

der OPEC an der Weltölproduktion im Jahr 2030 auf über 50 Prozent

steigen.

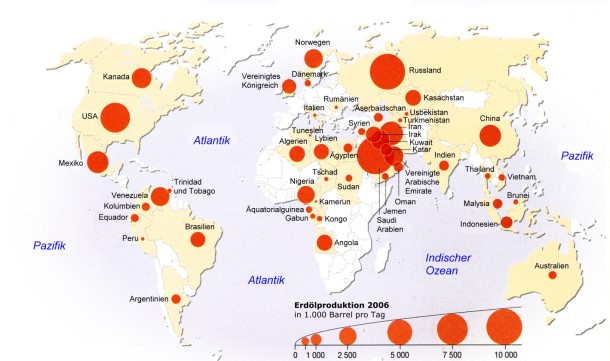

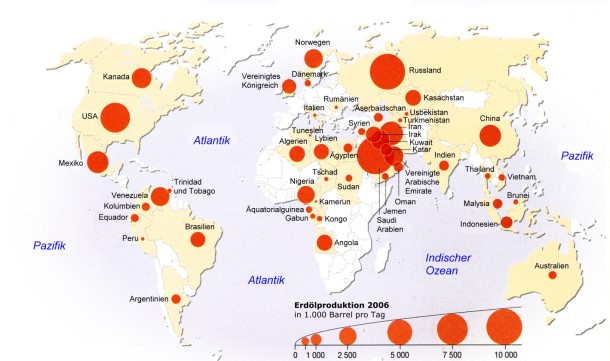

Die Ölproduzenten der Erde.

Nicht alle Ölproduzenten sind auch Ölexporteure, China und Indien

beispielsweise sind Netto-Importeure, da ihr Verbrauch die

Fördermenge überschreitet. Ölexporteure sind der Mittlere Osten,

Russland, Lateinamerika und Afrika. Abbildung nach Le Monde

diplomatique: L’atlas environnement, basierend auf Zahlenangaben aus

der BP Weltenergiestatistik Juni 2007; eigene Übersetzung.

Anmerkung: Im Jahr 2014 waren die USA dank ihres Schieferöls der

größte Ölproduzent der Welt.

Den Förderländern selbst hat das Erdöl auch oft kein Glück

gebracht: Wenn man Reichtum einfach aus dem Boden pumpen kann,

fördert das nicht unbedingt Erfindungsreichtum und Produktivität,

wohl aber autokratische Herrschaftsformen und Korruption: Es gibt

unter den Ölförderländern mehr Venezuelas, Libyens oder Kasachstans

als Norwegens. (Fallende Ölpreise schaffen dann natürlich Probleme,

selbst für große Ölförderländer wie Russland oder Saudi-Arabien, die

momentan ihre Devisenreserven aufzehren.)

Steigende Umweltbelastungen

Die andere Seite der Medaille ist die zunehmende Ölförderung in

sensiblen Lebensräumen wie der Tiefsee

oder der Arktis oder die Umweltbelastungen bei der

Nutzung "unkonventioneller Ölquellen". Teersande,

wie sie beispielsweise in Kanada abgebaut werden, erfordern den

Abbau und die Verarbeitung von zwei Tonnen Sand, um ein Barrel Öl zu

gewinnen. Das in Teersanden enthalte Öl ist nämlich oxidiert und

ähnelt eher Bitumen; bei seiner Aufbereitung werden enorme Mengen an

Energie und Wasser verbraucht: die Sande werden mit heißem Wasser

und Ätznatron so lange durchspült, bis sich Bitumen absetzt, das

anschließend vom enthaltenen Schwefel befreit und in sogenannten upgradern

mit Wasserstoff aus Erdgas versetzt wird, um synthetisches Öl zu

erhalten. Dabei entstehen auch riesige Mengen giftiger Abfälle, die

in Auffangbecken “endgelagert” werden. Krebserregende

Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle wie Arsen in diesen Abfällen,

die aus undichten Becken immer wieder in Gewässer gelangen, werden

für eine Häufung von Krebsfällen in der Region verantwortlich

gemacht. Die wirtschaftlich abbaubaren kanadischen Teersande werden

aber auf - je nach Quelle 40 bis 174 Milliarden Barrel Öl geschätzt;

wenn wir die Umweltfolgen in Kauf nehmen, kann der Höhepunkt der

Erdölförderung um ein bis einige Jahre verschoben werden.

Auch das Fracking ist hoch umstritten: der

eingepressten Flüssigkeit (dem "Fracfluid") sind Additive und

Stützmittel zugesetzt, die z.T. giftig oder krebserregend sind. Ein

Teil kommt nach dem Fracking als Rückfluss wieder an die Oberfläche

und muss entsorgt werden, ein Teil verbleibt unter der Erde, wo es -

etwa durch Lecks in der Verrohrung - möglicherweise nicht nur

Tiefen-, sondern auch Grundwasser verschmutzen könnte. Die Industrie

hält allerdings dagegen, dass die Verrohrung aus mehreren ineinander

steckenden Rohren mit überwachten Zwischenräumen bestehe, so dass

dieses nicht geschehen könne.

Kann Erdgas das schwindende Erdöl ersetzen?

Erdgas scheint auf den ersten Blick die ideale

Alternative zum Erdöl: Es verbrennt sauberer, kann Autos, Lastwagen

und Busse antreiben und wird bereits zur Stromerzeugung sowie zum

Kochen und Heizen verwendet, so dass eine Infrastruktur zu seiner

Nutzung bereits besteht. Die nachgewiesenen Reserven betragen laut

BP Weltenergiestatistik 2011 187.100 Milliarden Kubikmeter, bei

einem Jahresverbrauch wie im Jahr 2010 (3.169 Milliarden Kubikmeter)

würden diese noch knapp 60 Jahre reichen. Allerdings würde diese

Reichweite drastisch sinken, wenn der Verbrauch stark ansteigen

würde, um eine zurückgehende Ölproduktion zu ersetzen; und ähnlich

wie beim Erdöl würde die Förderung nicht in 60 Jahren plötzlich zu

Ende gehen, sondern lange vorher langsam sinken. Die Entdeckung

neuer konventioneller Gaslager hat längst - wie beim Erdöl - seinen

Höhepunkt überschritten, so dass ein Peak Gas ebenfalls

absehbar ist. Er dürfte allerdings später eintreten als beim Erdöl.

Die norwegische Erdgasproduktion könnte aber schon bald ihren

Höhepunkt erreichen, so dass wir in Deutschland noch abhängiger von

unserem bisherigen Hauptlieferanten Russland oder Ländern wie

Turkmenistan, Aserbaidschan oder Kasachstan werden, in denen die

Lagerstätten am Kaspischen Meer liegen. Die Alternative wäre ähnlich

wie beim Öl die Nutzung von “unkonventionellem Gas”, wie etwa

Schiefergas. Auch beim Erdgas ist die Förderung dieser Vorkommen

jedoch besonders umweltbelastend (unter anderem werden

krebserregende Chemikalien eingesetzt; siehe z.B. >> hier

[ZEIT online]). Damit gibt sich ein gemischtes Bild - es gibt wohl

genug konventionelles Gas, um die Stromversorgung bis zur Umstellung

auf erneuerbare Energiequellen abzusichern (>> hier)

und einen Anteil des Kraftstoffbedarfs zu decken, aber Erdgas wird

nicht oder nur unter Inkaufnahme erheblicher Umweltbelastungen

ausreichen, das schwindende Erdöl für Jahrzehnte zu ersetzen.

Die Alternative: sinkender Verbrauch

Für die bedeutende Rolle des Erdöls in der modernen

Industriegesellschaft gibt es gute Gründe: Kaum ein anderer

Energieträger ist so vielseitig, leicht zu transportieren und zu

speichern. Daher sind Erdölprodukte vor allem als Treibstoffe -

Benzin, Diesel, Kerosin - unschlagbar bequem; Ersatzstoffe sind

meist teurer und stehen auch nicht ausreichend zur Verfügung. Große

Hoffnung setzt die Politik auf Treibstoffe aus Biomasse, die jedoch

angesichts der gegenwärtigen Praxis mit erheblichen ethischen

Problemen behaftet sind (Treibstoffe für die Reichen statt Anbau von

Nahrungsmitteln, mehr >> hier).

Die IEA wies in ihrem World Energy Outlook 2010 aber darauf hin,

dass die Preise im Jahr 2035 „deutlich niedriger“ lägen, wenn die

Staatengemeinschaft ihr Ziel, den Anstieg der Erderwärmung auf zwei

Grad Celsius zu begrenzen (>> hier),

ernsthaft angehen würde. Dann würde die Nachfrage nach Erdöl kurz

vor 2020 ihren Höhepunkt erreichen, und danach stark zurückgehen.

Diese Produktionsspitze wäre dann nicht durch mangelnde Reserven

verursacht, sondern würde das bestätigen, was der ehemalige

saudische Ölminister Scheich Yamani sagt, seitdem er diesen Posten

verlassen hat: „Die Technologie ist der wahre Feind der OPEC“. Saudi

Arabien bremste zu seiner Zeit oft den Anstieg der Ölpreise, da

Yamani nicht indirekt die Entwicklung von effizienterer Techniken

und alternativer Energiequellen fördern wollte. (Er hatte den Westen

richtig eingeschätzt – immer wenn die Preise sanken, wurden diese

Programme wieder zurückgefahren.)

Zu steigenden Ölpreisen gibt es nur eine Alternative, und das ist:

sinkender Verbrauch. Damit könnte auch die Nutzung der hochgradig

umweltschädlichen Teersande verringert werden, die in der Summe auch

noch um 5 bis 15 Prozent höhere Kohlendioxid-Emissionen als

konventionelles Rohöl verursachen, und das Klima daher doppelt

belasten. Wie die IEA schreibt: Peak Oil kommt auf jeden

Fall; unsere Wahl ist es, ob als „als geladener Gast, oder als

ungewollter Geist“. Wie wir diesen sinkenden Verbrauch erreichen

können, finden Sie >> hier.

Zum Weiterlesen

Daniel Yergin: Der Preis. Die Jagd nach Geld, Öl und Macht. S.

Fischer Verlag 1991: Gut geschriebene, umfassende Geschichte des

Öls.

Colin Campbell: Ölwechsel! DTV 2002: Umfassende Darstellung der

geologischen, historischen und ökologischen Hintergründe und

Auswirkungen des Erdöls.

Energy Watch Group: Die Zukunft der weltweiten Erdölversorgung.

Umfassende Untersuchung zum Thema Peak Oil, download auf >>

www.energywatchgroup.org (pdf, 2,8 MB)

Weblinks

>>

www.energieverbraucher.de/de/Energiebezug/Heizoel/Ende-des-Oels__337/:

Webseite des Bundes der Energieverbraucher zum ”Ende des Öls” mit

weiteren links;

>> http://aspo-deutschland.blogspot.de/:

Webseite des deutschen ASPO e.V.;

>> http://ww.peakoil.net:

Webseite der von Colin Campbell gegründeten Association for the

Study of Peak Oil & Gas (englischsprachig);

>> The Wolf

at the Door: Schöne, leider im Jahr 2006 eingestellte, aber

nach wie vor zugängliche Webseite zum Thema aus Großbritannien, die

englische Fassung ist viel umfangreicher als die deutsche

Übersetzung;

>> http://www.theoildrum.com/:

Leider im Jahr 2013 eingestellte, aber nach wie vor zugängliche

Seite mit News zu Peak Oil auf der Webseite des Institute für

the Study of Energy and Our Future (einer gemeinnützigen

amerikanischen Organisation, die vor allem im Internet

publiziert).

Mehr zum Thema Energie auf diesen Seiten:

>> Hauptseite Energie

>> Energie und ihre Einheiten

>> Eine kleine Geschichte

des menschlichen Energieverbrauchs

>> Eine kleine Geschichte

der Erforschung der Energie

>> Eine

kleine Geschichte des Erdöls

>> Eine

kleine Geschichte der Atomenergie

>> Energiewende

Strategien für die Zukunft:

>> Saubere

Energie

Zurück zu:

>> Übersicht:

Das Zeitalter der Industrie

>> Unsere

Rohstoffe