Das Leben

Biodiversität:

Die Vielfalt des Lebens

Die Gesamtheit des Lebens auf der Erde wird

auch “Biosphäre” genannt; sie bildet eine dünne Schicht, die die

Erde von der tiefsten bis zur höchsten Stelle überzieht. Überall, wo

es flüssiges Wasser, organische Stoffe und eine Energiequelle gibt,

gibt es Leben. Ein Merkmal des Lebens ist die Anzahl, die Vielfalt

und die Verschiedenartigkeit der Lebewesen, biologische Vielfalt

oder Biodiversität genannt. Die biologische Vielfalt ist Grundlage

für die zahlreichen Dienstleistungen des Ökosystems Erde, ohne die

auch menschliche Gesellschaften unvorstellbar wären.

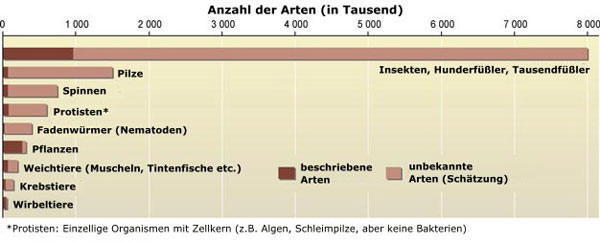

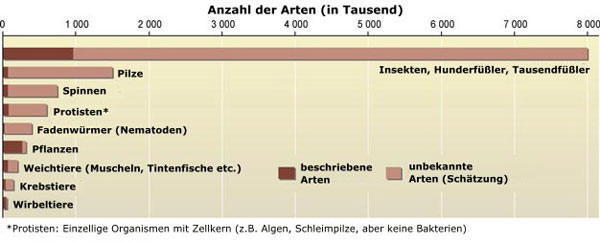

Heute sind etwa 1,75 Millionen

Arten bekannt, davon sind fast die Hälfte

Insekten.

Eigene Abbildung nach Zahlen von I. Harrison, M. Laverty und E.

Sterling:

Species Diversity (2004):

http://cnx.org/content/m12174/1.3/.

Das Leben auf der Erde

Das Leben auf der Erde hat diese geprägt: Es hat zum Beispiel vor

Milliarden Jahren verhindert, dass der Wasserstoff auf der Erde ins

Weltall entweicht (siehe >>

hier), es beeinflusst den Wasserkreislauf der Erde (siehe

>>

hier) und es hat den Sauerstoff in unserer Atemluft

erzeugt (siehe >>

hier). Dabei ist – nicht ohne Rückschläge (siehe die Seite

>> Massenaussterben) – im

Laufe der Zeit eine außerordentliche Vielfalt an Lebensformen

entstanden, die immer mehr Lebensräume besiedeln konnten (siehe die

Seite >> Die

Geschichte des Lebens auf der Erde). Organische Stoffe und

Energie sind als Voraussetzungen für das Leben auf der Erde fast

überall zu finden; daher ist >> Wasser

das begrenzende Element. Wie sehr die Verfügbarkeit von Wasser das

Leben und damit das Bild der Erde prägt, zeigen die

sonnenbeschienenen Tropen: Ist Wasser knapp, entstehen Wüsten. Ist

Wasser reichlich, entstehen tropische Regenwälder, der Inbegriff

üppig wuchernden Lebens.

Wie verbreitet das Leben auf der Erde ist, hat man erst in den

letzten Jahren verstanden. Als der britische Polarforscher Robert

Scott im Jahr 1903 während seiner Südpolarexpedition mit der

“Discovery” die antarktischen Trockentäler erkundete, berichtete er:

“Wir haben nichts Lebendiges entdeckt, nicht einmal Moos oder

Flechten.” Tatsächlich sind diese Trockentäler extrem unwirtlich: Im

Winter wird es unter 50 Grad Celsius kalt, es fällt weniger

Niederschlag als in der Sahara, die Böden bestehen aus rotem Staub

auf blankem Gestein, die Winde sind so stark, das sie Felsen

spalten. Aber heute wissen wir: Es gibt hier artenreiches Leben

– Bakterien und Algen, die Sonnenenergie nutzen; Tiere, die

von diesen Bakterien und Algen leben; Fadenwürmer, die Bakterien,

Algen und Tiere fressen; Pilze, die abgestorbene Lebewesen

zersetzten. Nur sind selbst die größten Arten so klein, dass sie

ohne Mikroskop kaum zu entdecken sind: daher konnte Scott sie leicht

übersehen.

Lebensgemeinschaften finden sich auch in so unwahrscheinlichen

Lebensräumen wie überfrorenen Salzwasserlaken im antarktischen

Meereis, in den Wänden vulkanischer Heißwasserschlote der Tiefsee

und in den heißen Schwefelquellen des Yellowstone-Nationalparks in

den USA. Das Bakterium Deinococcus radiodurans übersteht

das Tausendfache der Radioaktivität, die beim Abwurf der Atombomben

von Hiroshima und Nagasaki freigesetzt wurde. Selbst im

Tiefengestein der Erde bis in eine Tiefe von über 3.000 Metern leben

Bakterien und Pilze; sie beziehen ihre Energie aus anorganischen

chemischen Stoffen und sind vom Leben auf der Erdoberfläche völlig

unabhängig. Diese Entdeckungen haben unser Bild vom Leben verändert,

vor allem aber haben sie uns vor Augen geführt, wie wenig wir über

das Leben wissen: Es fällt uns nicht nur schwer, zu sagen, was Leben

eigentlich ist (>> mehr),

es ist viel weiter verbreitet als noch vor kurzem geglaubt, und es

ist der Wissenschaft zum größten Teil noch unbekannt (>>

siehe unten).

Heute wissen wir aber: Leben gibt es auf der Erde überall, wo es

Wasser, Nährstoffe und eine Energiequelle gibt. Bakterien und

>> Archaeen

kommen überall vor, wo es Leben gibt. Sobald ein wenig mehr Platz da

ist, kommen Einzeller und Wirbellose dazu, die die Mikroben und ihre

eigenen Artgenossen jagen. Je mehr Platz zur Verfügung steht, desto

größer werden die Tiere; die größten Tiere leben in den Savannen

oder den Weltmeeren. Die Vielfalt der Lebewesen nimmt mit hoher

Sonneneinstrahlung, vielseitigen Geländeformen und klimatischer

Stabilität zu: Daher findet sich die größte Vielfalt in den Tropen

(>>

mehr).

Einige ökologische Grundbegriffe

Alle Lebewesen beeinflussen andere Arten: Tiere fressen etwa

Pflanzen, oder verbreiten mit ihrem Kot deren Samen. Diese

Beziehungen sind äußert vielfältig und auch (je nach Lebewesen mehr

oder weniger) flexibel. Jedes Lebewesen ist aber mit anderen

Lebewesen – der eigenen Art, mit denen es eine Population bildet, und anderer Arten –

vernetzt: Sie leben in einer Lebensgemeinschaft

(Biologen nennen sie “Biozönose”) und spielen darin eine bestimmte

Rolle. Diese wird beschrieben, indem man untersucht, wer von wem

gefressen wird oder wer wen frisst, wer mit wem konkurriert oder

kooperiert – wie also Stoffe und Energie fließen. Die

Lebensgemeinschaften bilden zusammen mit ihrer unbelebten

Umwelt ein Ökosystem.

Wechselbeziehungen in einem

Ökosystem. Eigene Abbildung, verändert nach

Friedrich-Karl

Holtmeier, Tiere in der Landschaft, 2. Aufl. 2002, S. 12. Zur

“Umwelt” siehe auch >> hier.

Die Größe eines Ökosystems ist nicht vorgegeben und wird je nach

Untersuchungszweck festgelegt; ein Ökosystem kann also

beispielsweise ein Teich oder auch die Gewässer insgesamt sein. Auf

der obersten Ebene kann die Erde selbst als ein >> riesiges

Ökosystem verstanden werden. Die Position einer Art in ihrem

Ökosystem nennen die Biologen ihre ökologische Nische.

Diese hängt damit ab von den Eigenschaften der Art, ihrer Beziehung

zu anderen Arten der Lebensgemeinschaft und den Ressourcen der

unbelebten Umwelt. Ökologische Nischen können sich ändern, etwa wenn

sich die Umwelt durch geologische oder klimatische Ereignisse

ändern; die dadurch angestoßenen Verschiebungen gelten als wichtige

Triebkraft für die Evolution der Arten.

Biologische Vielfalt: Die Arten

Baustein der Lebensgemeinschaften sind die Arten. Arten sind für Biologen die

grundlegende Einheit, in die sie Lebewesen einteilen. Auch

Naturvölker teilten die Lebewesen in Gruppen ein, die eigene Namen

bekamen und die oft den heutigen Arten entsprachen: eine Studie

ergab kürzlich zum Beispiel, dass die Matses-Indianer im

peruanischen Amazonasgebiet Fledermäuse ähnlich einteilen wie die

moderne Wissenschaft. Die moderne Naturwissenschaft hat ihre Wurzeln

bei Aristoteles, der alle Lebewesen der Welt katalogisieren wollte:

ein bis heute unerfüllter Traum, aber er beschrieb etwa 500 Arten.

Das heute verwendete System zur Beschreibung von Arten geht auf den

Schweden Carl Linnaeus – 1761 zu Carl von Linné geadelt – zurück. Er

führte 1753 die heute in der Wissenschaft übliche lateinische

Doppelbenennung (“binäre Nomenklatur”) für die Arten ein.

Eine Art ist etwa die Weiße Seerose; ihr wissenschaftlicher Name

ist Nymphaea alba L. (das “L.” steht für Linnaeus, der

diese Art als erster beschrieb). Der erste Teil des Namens

(Nymphaea) steht für die Gattung, der nächsthöheren Kategorie über

den Arten. Die weitere Einordnung ist in der Tabelle unten

dargestellt; die Blütenpflanzen gehören schließlich, wie etwa auch

die Nadelbäume, zu den Samenpflanzen, die wiederum mit den Farn- und

Moospflanzen das Reich der Pflanzen bilden; und die gehören mit

Tieren und Pilzen zu den Eukaryoten – womit wir am Ende der Kette

angekommen wären. (Eukaryoten, Lebewesen mit Zellkern, bilden

gemeinsam mit Archaeen und Echten Bakterien die drei “Domänen”, zu

denen alle Lebewesen gehören, siehe >> Die

Entfaltung des Lebens.) Jedes Lebewesen kann auf diese Art in

das System eingeordnet werden (siehe auch die >>

Webtipps).

| Domäne |

Eukaryoten |

| Reich |

Pflanzen |

| Abteilung |

Blütenpflanzen |

| Klasse |

Einfurchenpollen-Zweikeim- blättrige (Magnoliopsida) |

| Ordnung |

Seerosenartige (Nymphaeales) |

| Familie |

Seerosengewächse (Nymphaeaceae) |

| Gattung |

Seerosen (Nymphaea) |

| Art |

Nymphaea alba L. |

Vieles von dem, was wir heute

wissen, konnte Linnaeus noch nicht ahnen. Die Naturforscher begannen

mit dem Erkennen und Benennen verschiedenartiger Lebewesen (Taxonomie); seit Charles Darwin entdeckte,

dass die Lebewesen durch natürliche Prozesse entstanden sind

(>> mehr),

bemüht man sich, mit diesem System auch die natürlichen

Verwandtschaftsverhältnisse abbilden ( Systematik). Heute helfen auch genetische

Unterschiede bei einer genauen Einordnung. Grundlage hierfür sind

Erbinformationen (>> Was ist

Leben?) in Form der DNS. Diese Erbinformation ist weitgehend

stabil – so stabil, dass sie noch heute belegt, dass alle Formen des

Lebens auf der Erde miteinander verwandt sind. Im Laufe der Zeit

aber kommt es aber doch zu Veränderungen: So entsteht >>

genetische Vielfalt, und auf der Basis mehr oder weniger

großer genetischer Ähnlichkeit können die Systematiker

Verwandtschaften ablesen.

Aber allen modernen Technik zum Trotz: Das Erkennen einer Art ist

nicht einfach. Eine Art gilt immer dann als bekannt, wenn eine kurze

wissenschaftliche Beschreibung in einer Fachzeitschrift

veröffentlicht wurde. Dort steht dann auch, wo (meist in einem

Museum) der “Typus” hinterlegt ist, der die Grundlage für die

Beschreibung war. Ein Biologe, der etwa auf einer Expedition ein ihn

unbekanntes Lebewesen findet, muss dieses mit den bisher bekannten

Lebewesen vergleichen. Dieses ist nicht immer einfach: Vielleicht

hat er einfach ein anders gefärbtes Jungtier einer längst bekannten

Art gefunden, oder ein besonders mickrig gewachsenes Exemplar. Die

richtige Einschätzung verlangt eine Menge Erfahrung, und dennoch

kommen immer wieder Fehler vor – irgendwann entdeckt dann ein

anderer Biologe, dass eine neue Art längst unter einem anderen Namen

beschrieben war (es gilt dann der ältere Name; und der spätere Name

wird, falls er schon gebräuchlich war, als Synonym geführt).

Manchmal sind die Entscheidungen objektiv schwierig: Ist etwa die

anders gefärbte Variante eines Vogels im Westen eines Kontinents

eine lokale Variante oder eine eigene Art? An solchen Fragen

schieden (und scheiden) sich oft die Geister; heute kann jedoch die

Molekulargenetik oft Antworten geben.

Und bei der Systematik auf höherer Ebene gibt es noch viel

unterschiedlichere Vorstellungen; so können die drei oben genannten

Domänen (Archaeen, Echte Bakterien und Eukaryoten) als höchste

Einheit gesehen werden, oder aber fünf Reiche: Bakterien

(Prokaryoten, mit Archaeen und Echten Bakterien), Pilze, Pflanzen,

Tiere und Protoctisten (ein Sammelbegriff für alle Eukaryoten, die

nicht Pilze, Pflanzen oder Tiere sind – etwa die Algen). Das Problem

ist, dass die Kategorien oberhalb der Art noch ungenauer zu

definieren sind als diese, so dass die Zuordnung oftmals mehr oder

weniger willkürlich ist. Daher gibt es Überlegungen, diese

Kategorien ganz aufzugeben.

Wie auch immer: In der maßgeblichen und bis heute als Basis für die

Benennung geltenden zehnten Auflage seiner „Systema Naturae“

von 1758 hat Linnaeus 4387 Arten beschrieben; heute wird die Anzahl

der wissenschaftlich beschriebenen Arten auf 1,75 Millionen

geschätzt – geschätzt, denn ein zentrales Register der Arten

befindet sich erst im Aufbau. Die bisher beschriebenen Arten sind

aber wohl nur ein kleiner Teil aller vorkommenden Arten (siehe

Kasten).

Wie viele Arten gibt es auf

der Erde?

Im Computerzeitalter und angesichts anderer Projekte wie zentraler

DNS-Sequenz- Datenbanken mag es unglaublich erscheinen, aber eine

Datenbank, die Arten, die Grundlage der biologischen Vielfalt auf

der Erde (und der DNS-Sequenzen), erfasst, befindet sich erst seit

dem Jahr 2007 im Aufbau. Noch unglaublicher: Die Anzahl der Arten

ist völlig unbekannt. Sie wird – je nach Methode – auf drei bis 100

Millionen geschätzt, wobei der Mittelwert der Schätzungen bei 10 bis

20 Millionen Arten liegt. Diese Unsicherheit liegt zum einen daran,

dass viele Arten sehr klein sind: Die Ozeane und das Land etwa

wimmeln nur so von noch unbekannten Bakterien, Archaeen und

Protisten. Dabei können sie eine bedeutende Rolle bei der oben

beschriebenen Erhaltung der Energie- und Stoffkreisläufe spielen:

Bakterien der Gattung Prochlorococcus produzieren einen

Großteil der Biomasse im Meer – und sind der Wissenschaft erst seit

1988 überhaupt bekannt. Im Jahr 2007 wurden winzige Eukaryoten

entdeckt, die in kalten Küstenmeeren reichlich vorkommen, die

“Picobiliphyta” – ihre Verwandtschaft zu anderen Lebewesen ist noch

völlig ungeklärt. In Norwegen wurden zwei Proben von je 1 Gramm

Waldboden und Küstensediment untersucht: beide enthielten etwa 5000

voneinander verschiedene und unbekannte Bakterienarten.

Aber selbst ohne die winzigen Bakterien wissen wir wenig: Auch

heute noch sind große Gebiete der Erde nur für die auffälligsten

Arten einigermaßen erforscht. Dazu gehören die Böden. Möglicherweise

sind vier Fünftel aller Tierarten auf der Erde Fadenwürmer, die eine

wichtige Rolle beim Abbau organischer Stoffe im Boden spielen. Aber

erst etwa 15.000 Arten sind beschreiben. Ähnlich ist es bei den

Pilzen: Zwar sind hier 100.000 Arten beschreiben, aber vermutlich

gibt es 1,5 Millionen Arten. Zu den unerforschten Lebensräumen

gehören auch die tropischen Regenwälder. Dass hier über die Hälfte

aller Arten vorkommen, ist daher eine Hochrechnung aus den wenigen

genauen Untersuchungen. Der Biologe Edward O. Wilson, ein

Ameisenspezialist, schätzt, dass die Zahl der bekannten Ameisenarten

(ca. 10.000) leicht verdoppelt werden kann, wenn erst die tropischen

Gebiete genauer erforscht sind. Er selbst hat unter dem Krondach

eines einzigen Baumes in Peru 43 Ameisenarten identifiziert; etwa so

viele, wie auf den gesamten Britischen Inseln vorkommen. Berühmt

unter Biologen ist die Untersuchung des Biologen Terry Erwin, der

die Krone von Bäumen im Regenwald mit Insektizid besprühte, die

herabgefallenen Tiere untersuchte und dann die Anzahl alleine der

Insektenarten auf 30 Millionen schätzte. Diese Hochrechnung ist

naturgemäß umstritten – von ein paar Bäumen auf die ganze Welt

hochzurechnen muss ungenau sein. Andere Forscher rechnen daher mit

“nur” 8 Millionen Insektenarten. Zu den unerforschten Lebensräumen

gehört auch die >>

Tiefsee, wo ebenfalls Millionen unbekannte Arten vermutet

werden.

Aber selbst von den hervorragend erforschten Blütenpflanzen werden

jedes Jahr noch ca. 2.000 neue Arten entdeckt! Die Welt der lebenden

Organismen ist also, global gesehen und vor allem unter

Berücksichtigung der Mikroorganismen, noch weitgehend unbekannt.

Angesichts der enormen Bedeutung, die die Biosphäre als Grundlage

unseres Lebens hat, ist dies eigentlich ein Skandal.

Die unbekannte Vielfalt der Arten

Schätzung des Anteils der bereits

beschriebenen (der Wissenschaft bekannten) Arten an der gesamten

Artenzahl für verschiedene Gruppen von Lebewesen. Abb.

aus Millennium Ecosystem Assessment: Biodiversity Synthesis, eigene

Übersetzung.

Biologische Vielfalt: Genetische

Vielfalt/Populationen

Arten sind aber keineswegs der einzige Ausdruck der biologischen

Vielfalt auf der Erde: So wie jeder Mensch sich von anderen Menschen

unterscheidet, so sind auch die anderen Lebewesen jeweils

einzigartig. Grundlage dieser Unterschiede ist eine jeweils

einzigartige Ausstattung mit Erbanlagen: Dieser Aspekt wird als genetische

Vielfalt innerhalb einer Art bezeichnet. Genetische

Vielfalt ist die Grundlage der >> Evolution.

Sie gilt auch als Voraussetzung dafür, dass Lebewesen sich an sich

ändernde Umweltbedingungen anpassen können. Wenn die Anzahl der

Individuen einer Art zurückgeht, nehmen oftmals auch die genetische

Vielfalt und damit die Zukunftschancen einer Art ab. Daher ist

bereits der Rückgang der Individuenzahl ein Warnsignal für den

Verlust an biologischer Vielfalt.

Ein weiteres Kriterium ist die Anzahl an Populationen:

Unter Population verstehen die Biologen Individuen, die ein

gemeinsames Verbreitungsgebiet haben. Arten können ein großes,

gemeinsames Verbreitungsgebiet haben oder aber mehrere nicht

zusammenhängende Verbreitungsgebiete – gerade in solchen Gebieten

findet sich oftmals ein großer Teil der genetischen Vielfalt; der

Verlust an Populationen kann daher ebenfalls mit einem Rückgang der

genetischen Vielfalt verbunden sein.

Biologische Vielfalt und

Ökosysteme

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (siehe die Darstellung der

>> großen

Ökosysteme der Erde) sind untrennbar miteinander verknüpft:

Einerseits sind die verschiedenen Ökosysteme Grundlage für die in

ihnen vorkommende biologische Vielfalt, andererseits ist die

biologische Vielfalt Basis für viele Dienstleistungen der

Ökosysteme.

Die Ökosysteme sind zum einen die Umwelt, an die Lebewesen sich

anpassen müssen; und eine große Verschiedenheit von Ökosystemen

führt auch zu großer biologischer Vielfalt – in einer Wüste leben

andere Organismen als in einem See. Andererseits tragen die

Lebewesen zu den Dienstleistungen des Ökosystems bei: Es sind die

Bäume, die die Kraft der herabfallenden Regens brechen und so den

Boden vor Erosion schützen, es sind Moose, die Wasser speichern und

so dazu beitragen, dass Wälder die Wasserversorgung stabilisieren.

Die Funktionen der Ökosysteme und die biologische Vielfalt

beeinflussen sich also gegenseitig. Um die biologische Vielfalt zu

erhalten, muss daher auch die Vielfalt der Ökosysteme erhalten

bleiben – wobei die biologische Vielfalt wiederum die

Widerstandskraft der Ökosysteme gegen Veränderungen ausmacht.

Welchen Wert hat die biologische

Vielfalt?

Wir Menschen sind Bestandteil und eingebettet in die Ökosysteme der

Erde: Wir leben von den verschiedenen Dienstleistungen, die diese

uns zur Verfügung stellen – saubere Luft, frisches Wasser, Boden und

Nährstoffe für die Erzeugung unserer Nahrung, organische Rohstoffe

für unsere Wirtschaft... Wie jedes Tier ernähren wir Menschen uns

von anderen Lebewesen; im Unterschied zu den Tieren sind die

Ökosysteme auch Bestandteil unserer Kultur: Sie lieferten schon den

Steinzeitjägern Kleidung in Form von Fellen und Behausung, etwa

Häuser aus Mammutzähnen und -fellen. Und noch heute stammt ein guter

Teil unserer Kleidung aus Naturstoffen wie Baumwolle, Leinen oder

Leder. Seit jeher nutzten Menschen Arzneipflanzen; manche sind auch

heute noch unverzichtbar, andere lieferten die Inspiration für

Medikamente (zum Beispiel stammt Salicylsäure, der Wirkstoff in

Aspirin, ursprünglich aus der Rinde von Weiden). Die >>

Industrielle Revolution beruhte auf der Nutzung des fossilen

Brennstoffs Kohle – entstanden über die Jahrtausende aus Pflanzen.

Heute liefert die Natur Ideen für technische Erfindungen – die

bekannteste ist der Klettverschluss, abgeguckt von der Klette.

Diese Dienstleistungen der Ökosysteme entstehen durch die

vielfältigen Wechselwirkungen der Organismen in den Ökosystemen

– sie sind unser Naturkapital. Ähnlich wie

in ökonomischen System sichert Vielfalt die Leistungsfähigkeit

dieses Kapitals. Man kann Arten als das gespeicherte “Wissen der

Evolution” ansehen; Wissen, von dem wir schon oft profitiert haben:

So gingen alle unsere Nutzpflanzen und -tiere aus den genetischen

Anlagen ihrer wilden Vorläufer hervor, und diese stellen eine

genetische Ressource etwa beim Auftreten neuartiger

Krankheitserreger dar. Ebenso mag noch so manche unerkannte Arznei

in unerforschten oder gar unbekannten Organismen schlummern.

Daneben hat die biologische Vielfalt auch einen Wert an sich.

Naturerleben kann erholsam sein und einen Wert für Lebensqualität

und Ästhetik haben; nicht umsonst verbringen viele Menschen gerne

einen Teil ihrer Freizeit in der Natur. Der “Vater der

Biodiversität”, der amerikanische Biologe Edward Wilson, hält die

Liebe zur Natur geradezu für angeboren, dargestellt in seinem Buch

“Biophilia”. Diese Neigung kann sich natürlich auch durch indirektes

Naturerleben ausdrücken, so sind Naturfilme anhaltend beliebt. (Für

Bücherleser ein persönlicher Tipp: Lesen Sie einmal ein Buch von

Peter Matthiessen – etwa sein “Die Könige der Lüfte” über Kraniche

– und sie verstehen, was gemeint ist.)

Siehe auch: >>

Warum uns die biologische Vielfalt interessieren muss

Die Verteilung der Vielfalt

Auch wenn die Entfaltung des Lebens immer wieder von >> Rückschlägen

geprägt war, führte sie letztendlich zu >>

zunehmender Vielfalt. Die so entstandene Vielfalt ist nicht

gleichmäßig über die Erde verteilt, und es gibt deutliche

Unterschiede zwischen Land und Meer. Auf dem Festland leben

78 Prozent der bekannten Arten. Die Verteilung ist aber

von der geografischen Breite abhängig: an den Polen ist die

biologische Vielfalt am niedrigsten, in den Tropen am höchsten

(Fachleute nennen das "Breitengradient des Artenreichtums"). Die

artenreichsten Lebensräume des Festlands sind die >> tropischen

Regenwälder; sie nehmen etwa 1/16 der Landoberfläche ein,

beherbergen aber über die Hälfte aller Arten. Warum das so ist,

wissen wir nicht – viele Theorien versuchen, den Breitengradienten

zu erklären.

Eine verbreitete Theorie glaubt, dass das höhere Alter der

Lebensräume in den niedrigen Breiten, die in den letzten 2,6

Millionen Jahren weniger als in höheren Breiten von den

>> Eiszeiten

des Pleistozän gestört wurden, die Ursache ist – die

biologischen Vielfalt in den Regionen mit Eiszeiten geht zum großen

Teil auf Arten zurück, die nach den Eiszeiten wieder einwandern

mussten. Andere Theorien vermuten, dass in den Tropen aufgrund der

schnelleren Generationenfolge und/oder der höheren

Sonneneinstrahlung eine höhere Evolutionsrate zur schnelleren

Artenbildung führt; oder dass die an vergleichsweise weniger

schwankende Temperaturen gewöhnten Organismen niedriger Breiten

empfindlicher und daher höher spezialisiert sind, was wiederum die

Artenbildung fördert. Diesen Theorien ist gemein, dass die Ursache

des Breitengradienten in einer erhöhten Artenbildung (nicht etwa

einer geringeren Aussterberate) gesehen wird. Als wichtigster

Mechanismus der Artbildung gilt die geografische Artbildung:

Populationen, die räumlich getrennt werden, entwickeln sich

unterschiedlich weiter, so dass schließlich getrennte Arten

entstehen. Die hohe Spezialisierung führt dazu, dass etwa Bergpässe

für manche Organismen schon unüberwindliche Hindernisse darstellen.

(Die Spezialisierung führt auch dazu, dass diese Arten bei

Änderungen des Lebensraums besonders empfindlich reagieren, zumal

hohe Spezialisierung mit geringerer Populationsdichte einhergeht;

eine Aspekt, der die Auswirkungen des >> Klimawandels

in den Tropen verstärken könnte.) Auch die Vergangenheit könnte eine

Rolle spielen: In den Tropenwäldern, so eine Theorie, wurden während

der Eiszeiten des Pleistozän die Wälder mehrfach

zurückgedrängt und bildeten kleinere, voneinander isolierte Bestände

– in diesen könnten sich Populationen ebenfalls unterschiedlich

entwickelt haben und neue Arten entstanden sein. Die biologische

Vielfalt hängt aber nicht alleine von der geografischen Breite ab

– auch innerhalb der Tropen etwa gibt es große Unterschiede.

Manche Gebiete sind besonders artenreich, und in diesen Gebieten

kommen auch besonders viele Arten vor, die nur dort vorkommen

(sogenannte Endemiten). Diese Gebiete scheinen die

Zentren der Artentstehung zu sein – warum dies so ist, darüber gibt

es viele Ideen, aber keine allgemein akzeptierte Theorie.

Im >> Meer sieht die

Vielfalt anders aus als an Land: Trotzt der größeren Fläche findet

man hier weniger Arten (etwa 15 % der bekannten Arten; was nur zum

Teil mit der schlechteren Kenntnis zu tun hat), aber eine größere

Vielfalt auf höherer systematischer Ebene: Alle 36

bekannten Tierstämme kommen im Meer vor, aber nur 12 an Land. Dies

hat vermutlich damit zu tun, dass das Leben im Meer entstanden ist,

und nicht alle Stämme den Übergang an Land geschafft haben. Aber

auch sonst sind die Lebensräume im Meer ganz anders als an Land: In

den artenreichsten Land-Ökosystemen, den tropischen Regenwäldern,

sind Tiere eher unauffällig, während ihr Gegenstück in den Meeren,

die >> Korallenriffe,

vor bunten tierischem Leben nur so wimmeln. Warum dies so ist, kann

niemand sagen.

Fünf Prozent aller bekannten Arten leben außerdem als Parasiten

oder Symbionten in anderen Lebewesen (Parasiten leben von ihren

Wirtsorganismen, während Symbiose ein Zusammenleben zum

beiderseitigen Vorteil ist).

Webtipps

>> Tree of Life

– Darstellung des “Stammbaums des Lebens” und der

Verwandtschaftsverhältnisses aller Lebewesen mit Nennung der

zugrundeliegenden Informationsquellen

>> Encyclopedia of Life

– Enzyklopädie, in der sämtliche Arten der Erde beschrieben

werden sollen (englischsprachig)

>>

Botanik online: Methoden und Regeln zur Klassifikation der

Pflanzen

Zum Thema Biodiversität siehe auch:

>>

Das große Aussterben – die Vielfalt des Lebens geht verloren

Weiter mit:

>> Ökosystem

Erde

Zurück zur Übersicht:

>> Das

Leben

erdachte die noch

heute übliche zweiteilige lateinische Bezeichnung der Arten in

seinem 1753 erschienenen Species plantarum. Startpunkt für

die Benennung der Tierarten ist die 10. Auflage seiner Systema

naturae aus dem Jahr 1758.

erdachte die noch

heute übliche zweiteilige lateinische Bezeichnung der Arten in

seinem 1753 erschienenen Species plantarum. Startpunkt für

die Benennung der Tierarten ist die 10. Auflage seiner Systema

naturae aus dem Jahr 1758.