Das globale Ökosystem

Die Quelle des Lebens

Die Hydrosphäre

Die Erde ist vom Weltall aus betrachtet ein

blauer Planet – dies ist die Farbe des Wassers,

das fast drei Viertel seiner Oberfläche bedeckt. Erst das

Vorhandensein von Wasser ermöglicht Leben. Aus diesem Grund suchen

Raumsonden auf anderen Planeten nach Wasser – ohne Wasser werden

dort mit Sicherheit keine Lebewesen gefunden. Auf der Erde ist

Wasser reichlich vorhanden, 1,4 Milliarden Kubikkilometer insgesamt.

Allerdings ist das Wasser über die Erde und über das Jahr

ungleichmäßig verteilt, so dass es an vielen Orten aus Sicht des

Menschen entweder zu viel oder zu wenig Wasser gibt.

Wasser kommt auf der Erde

flüssig, als Eis oder (hier als Wolke) als Gas vor.

Das Foto zeigt einen Eisberg im Largo Argentino, aus wikipedia,

Beitrag “Wasser”,

abgerufen am 17.06.2006. Foto: Ilya Haykinson, Lizenz: Creative

Commons

Attribution

2.0

Die gesamte Wassermenge der Erde wird auf 1,4 Milliarden

Kubikkilometer geschätzt (400;

ohne die unbekannte Menge, die tief im Erdinneren in Gesteinen

eingeschlossen ist, mehr dazu >> hier).

Davon sind gut 97 Prozent Salzwasser; nur 2,75 Prozent (38,5

Millionen Kubikkilometer) sind Süßwasser. Obwohl unsere ganz frühen

Vorfahren wie alles Leben auf dem Land aus den Ozeanen gekommen sind

(siehe >> hier)

– der salzige Geschmack unseres Blutes erinnert daran, dass auch

dieser Apfel nicht weit vom Baum gefallen ist -, können wir heute

vom Salzwasser nicht leben: wir brauchen Süßwasser. Von diesem

steckt das meiste im antarktischen Eis – insgesamt sind rund drei

Viertel des Süßwassers (29 Millionen Kubikkilometer) in Gletschern

und Eisdecken gebunden. Und 98,5 Prozent des flüssigen Süßwassers

(9,5 Millionen Kubikkilometer) sind als Grundwasser in den

Hohlräumen der Lithosphäre eingelagert – nur ein kleiner Teil davon,

und der kleine Rest von 144.000 Kubikkilometern, 0,0001 Prozent des

gesamten Wassers auf der Erde, finden sich leicht zugänglich in

Flüssen und Seen, im Boden, in Lebewesen und in der Atmosphäre.

Dieses Wasser verdanken wir dem Wasserkreislauf der Erde.

Nur 0,0001 Prozent des Wasser auf der Erde sind

leicht zugängliches Süßwasser

Der Wasserkreislauf der Erde

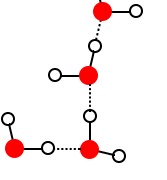

Alle Wasserreservoire hängen zusammen, sie bilden den

Wasserkreislauf der Erde. Dieser lässt Süßwasser aus den riesigen

Salzwasservorräten der Ozeane entstehen und sorgt so dafür, dass die

Süßwasservorräte ständig erneuert werden. Angetrieben wird der

Wasserkreislauf von der Sonne: Sonnenstrahlung lässt Wasser aus den

Ozeanen, Seen und Flüssen, dem Boden und den Lebewesen verdunsten.

So gelangt es in die >> Atmosphäre.

Durch die Winde wird der Wasserdampf über die Erde verteilt, bis er

irgendwo abkühlt, dadurch wieder flüssig wird und schließlich als

Niederschlag (Regen, Schnee oder Hagel) wieder in Ozeane, Seen,

Flüsse und in den Boden gelangt, und von hier in die Lebewesen. Ein

Teil des Wasser versickert und führt zur Neubildung von Grundwasser

(siehe Abbildung):

Schema des globalen

Wasserkreislaufs. Eigene Abbildung, verändert nach

Raven et al.,

Environment (1993), S. 82.

Dieser Wasserkreislauf bewegt gewaltige Mengen Wasser: Alljährlich

verdunsten etwa 505.000 Kubikkilometer Wasser, davon 434.000 über

den Ozeanen und 71.000 über dem Festland. Von diesem Wasser fallen

398.000 Kubikkilometer Niederschlag auf die Ozeane, und 107.000 auf

das Festland – es findet in der Summe also jährlich ein Transport

von etwa 36.000 Kubikkilometer (Süß-)Wasser von den Ozeanen auf das

Festland statt. Dieses Wasser fließt letztendlich über die Flüsse

oder als Grundwasserabfluss wieder in das Meer zurück. Dabei kann

das stetig fließende Wasser hartes Gestein abtragen, Sand und Geröll

von den Bergen ins Flachland und an die Küste transportieren; bei

Sturm oder bei Überschwemmungen kann es auch Naturkatastrophen

auslösen. Wasser formt damit die Landschaft der Erde. Eine wichtige

Rolle im Wasserkreislauf spielen auch die Lebewesen, vor allem die

Wälder: Wälder spielen die Rolle eines Schwammes, der das Wasser

nach Regenfällen zurückhält und anschließend nach und nach wieder

abgeben. Baumwurzeln halten den Boden fest, der Wasser speichert;

Baumkronen geben Moosen und anderen Pflanzen Schatten, die Wasser

speichern, und die Bäume verdunsten Wasser, der dann wieder als

Niederschlag fällt – große Wälder machen einen Teil ihrer

Niederschläge selbst und beeinflussen weiträumig den Wasserhaushalt.

Der von der Sonne angetriebene Wasserkreislauf

erneuert unablässig die Süßwasservorräte

Diese oben genannten Zahlen des Wasserkreislaufs bedeuten auch,

dass die Zeit, die das Wasser in den verschiedenen Reservoiren

verbringt, sehr unterschiedlich ist: Aus den Meeren mit 1,37

Milliarden Kubikkilometern verdunsten jährlich 434.000

Kubikkilometer, das Wasser wird also nur alle 3.200 Jahre komplett

ausgetauscht. In der Atmosphäre finden sich dagegen nur 13.000

Kubikkilometer Wasser – 505.000 Kubikkilometer Niederschlag

bedeuten, dass dieses Wasser etwa alle 9 Tage komplett erneuert

wird.

Die Entstehung des Wasserkreislaufs

Flüssiges Wasser gab es erst, nachdem die in ihrer frühen

Entwicklung heiße Erde soweit abgekühlt war, dass Wasser flüssig

wurde und sich aus den Regenfällen ein erster Urozean bildete (siehe

>> hier).

Das Wasser wusch Mineralien aus den Gesteinen aus, und gemeinsam mit

den Mineralsalzen aus Vulkanausbrüchen und Staub aus den Wüsten

reicherten sich diese im Laufe der Zeit immer weiter an

(Mineralsalze bleiben ja bei der Verdunstung im Meereswasser) – so

entstand über die Jahrmilliarden allmählich der Salzgehalt der

Meere, der heute zwischen 3,3 und 3,7 Prozent beträgt. (Das Ergebnis

dieses Prozesses beeinflusst übrigens auch unser Klima: Der

Salzgehalt bestimmt auch die Dichte des Meerwassers; und die Dichte

und die Temperatur sind Antriebskräfte für Meeresströmungen wie das

>> “globale

Förderband” – siehe >> Klima

der Erde.)

Möglicherweise hat das Leben selber

dazu beigetragen, dass es heute noch Wasser auf der Erde gibt: Die

Reaktion von Oxiden aus Basaltgestein mit Kohlendioxid aus der Luft

und Wasser führte zu Bildung verschiedener Karbonate, dabei wurde

Wasserstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Wasserstoff ist aber so

leicht, dass er von der Anziehungskraft der Erde nicht festgehalten

werden kann – er entweicht in den Weltraum. Mit der Erfindung der

Fotosynthese wurde Wasserstoff aber in das Molekül Glucose

eingebunden (mehr dazu siehe >> hier);

außerdem nutzten Bakterien den Wasserstoff als Energieträger. Ohne

diese “Nebenwirkungen” des Lebens gäbe es womöglich keinen

Wasserstoff mehr auf der Erde.

Wasser

– ein ganz besonderes Molekül

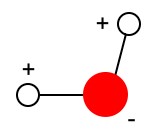

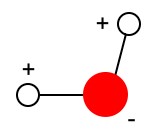

Das Wassermolekül:

weiß = Wasserstoff,

rot = Sauerstoff.

Das Molekül besitzt eine negativ und eine positiv geladene Seite.

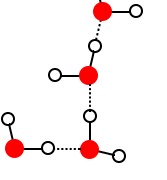

Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien)

ermöglichen die Entstehung eines “Netzes”, das die besonderen

Eigenschaften des Wassers erklärt.

Die chemische Formel von Wasser – H2O – ist

wahrscheinlich die bekannteste der Welt; und dennoch überrascht

Wasser die Chemiker bis heute. In vielen Punkten ist Wasser nämlich

nicht “normal” – und das ist (aus der Sicht des Lebens) auch gut so.

So hat Wasser für ein Molekül seiner Größe eigentlich einen viel zu

hohen Schmelzpunkt (0 °C), und verdampft erst bei 100 °C; nur darum

gibt es Flüsse und Seen auf der Erde. “Normalerweise” werden Stoffe

immer dichter, je kälter sie werden – Wasser nicht. Daher schwimmt

Eis auf dem Wasser (und können Lebewesen unter der Eisdecke

überleben). Auch die Wärmespeicherkapazität von Wasser ist viel

größer, als es einem Molekül seiner Größe zukommt – nur daher können

Meeresströmungen das Klima in Europa so angenehm machen.

Der Grund für diese "Anomalien" liegt in der Struktur des

Wassermoleküls. Es besitzt eine negativ und eine positiv geladene

Seite. Wassermoleküls: Das Molekül ist aufgebaut wie ein V (siehe

obere Abbildung rechts): Auf einer Seite sitzt das Sauerstoff-Atom,

auf der anderen die beiden Wasserstoff-Atome. Diese sind positiv

geladen, das Sauerstoff-Atom jedoch negativ. Und so können sich die

Wasserstoff-Atome eines Wasser-Moleküls (über eine sogenannte

Wasserstoffbrücken-Bindung) an die Sauerstoff-Atome eines anderen

Wasser-Moleküls anlagern; und daher bilden sie Verbände, die größer

sind und andere Eigenschaften haben als das eigentliche

Wasser-Molekül (untere Abbildung). Inzwischen kennen die Forscher

über 70 "Anomalien" des Wassers, und diese geben mitunter Anlass für

esoterische Spekulationen, die zumeist Beispiele für "irregeleitete

Extrapolationen" sind. Aber manche sind auch Auswirkungen sind

auch wissenschaftlich noch umstritten sind – eine Übersicht über

aktuelle Fragen gibt die (englischsprachige) Webseite Water

Structure and Science.

Seine Eigenschaften machen Wasser auch zu einem

zentralen Element des Lebens: Einerseits kann es durch seine polare

Struktur viele Stoffe lösen und ist dadurch das universale

Lösemittel des Lebens, andererseits kann es durch seine stabile

Struktur auch andere Stoffe stabilisieren, etwa Eiweiße oder die

Erbsubstanz DNA. Wie wichtig Wasser ist, mag eine Zahl

verdeutlichen: Der Körper des Menschen besteht zu etwa 60 Prozent

aus Wasser, das Gehirn gar zu 70 bis 75 Prozent.

Wasser und Klima

Auch energetisch ist Wasser ein besonderes Molekül: Um Wasser zu

erwärmen, ist sehr viel Energie notwendig. Daher speichert Wasser in

Seen und Ozeanen viel Wärme, und wirkt ausgleichend auf das Klima –

in Meeresnähe oder nahe großer Seen ist das Klima ausgeglichener als

fernab vom Wasser. Und Meeresströmungen, zum Beispiel das >> Globale

Förderband, transportieren riesige Wärmemengen aus tropischen

Regionen in nördliche Breiten und machen hier das >> Klima

angenehmer. Auch verdunstetes Wasser in der >> Atmosphäre

trägt wesentlich zum Wärmetransport durch die Winde bei; bei der

Verdunstung wird nämlich noch mehr Wärmeenergie im Wasserdampf

gespeichert (die sogenannte “latente (da nicht fühlbare) Wärme”;

diese wird freigesetzt, wenn der Wasserdampf wieder flüssig wird,

also beim Abregnen wird. Außerdem ist Wasserdampf ein Treibhausgas;

sein Anteil am natürlichen Treibhauseffekt (mehr dazu >> hier)

beträgt etwa 60 Prozent. Auch Wolken beeinflussen das Klima, indem

sie einerseits Sonnenlicht reflektieren, zum anderen aber auch

Wärmestrahlung zurückhalten. Ob Wolken letztendlich zur Erwärmung

oder aber zur Abkühlung führen, hängt von ihrer Höhe und von ihrer

Form ab – tiefe, wasserreiche Wolken kühlen, hohe Eiswolken wärmen.

Die in den Wolken transportierte Feuchtigkeit bestimmt natürlich

auch und vor allem die Niederschlagsmenge, einen weiteren wichtigen

Klimafaktor.

Wasser und Gestein

Wasser ist eines der wichtigsten Kräfte für die

Erosion – Niederschläge tragen Gebirge ab und lassen ganze

Inseln wieder vergehen; Gezeiten und brechende Wellen formen die

Küstenlinie. Damit formt der Wasserkreislauf das Gesicht der Erde.

Dabei kann er sogar geologische Vorgänge tief unter der Erde

beeinflussen, wie am Beispiel des Himalaya gezeigt wurde (mehr dazu

>> hier).

Wasser und Leben

Wasser ist die “Matrix des Lebens”: Alle physiologischen Prozesse

laufen in wässriger Umgebung ab. Erst beim Kontakt mit Wasser falten

sich die Eiweiße so, wie es für ihre Funktion notwendig ist;

biochemischen Reaktionen benutzen Wasser als ein “Schmiermittel” und

für den Transport von Protonen (positiv geladene Wasserstoffatome).

Auch die DNS,

der Träger der Erbinformation, nimmt ihre berühmte Form der

Doppelhelix nur ein, wenn Wasser vorhanden ist. Wasser bringt die

Nährstoffe aus der Nahrung in die Zellen und entfernt Reststoffe.

Die Folge: Ohne Wasser sterben die meisten Lebewesen viel schneller

als ohne Nahrung (und die wenigen Ausnahmen fallen in einen

inaktiven Zustand); nur die Luft ist noch wichtiger. Da das Wasser

in den Lebewesen beständig erneuert wird, verbindet Wasser – ähnlich

wie die Luft, siehe >> hier

– alle Lebewesen mit ihrer Umwelt und untereinander.

Daneben bildet Wasser für viele Lebewesen einen Lebensraum:

Dies gilt zuallererst für die Ozeane, die über

sieben Zehntel der Erdoberfläche einnehmen (>> Lebensräume

des Ozeans), und indirekt auch für den Menschen: Die Mehrheit

der Erdbevölkerung lebt am Rande der Kontinente, höchstens 100 km

von den Ozeanen entfernt. Diese Tatsache zeigt die Bedeutung der

Ozeane für die Menschen (und führt auch zu einer Belastung der

Ozeane durch menschliche Aktivitäten). Dies gilt für die

verschiedenen Süßwasserlebensräume, wie Flüsse und

Seen, aber auch das Wasser im Boden, das für die Lebenswelt dort

unverzichtbar ist. Im Bodenwasser sind Nährstoffe

gelöst, es dient den Pflanzen zur Deckung ihres Wasser- und

Nährstoffbedarfs und versorgt die Mikroorganismen, die organischen

Kohlenstoff, aber auch Verunreinigungen abbauen können. Wesentlich

vom Wasser werden auch die Feuchtgebiete

beeinflusst, zu denen die Niederungsgebiete der großen Flüsse,

Sümpfe, Moore und Feuchtwälder gehören. Diese Gebiete sind in der

Regel sehr produktiv und regulieren den Wasserfluss, womit sie

Hochwasser verhindern oder mildern und die Grundwasserbildung

fördern.

Über die Niederschläge beeinflusst das Wasser im Zusammenspiel mit

der Temperatur ganz wesentlich auch die Vegetation auf dem Festland

(>> Lebensräume

- Das Festland). Die Verfügbarkeit oder der Mangel an Wasser

haben zudem im Laufe der Evolution zu

einzigartigen Anpassungen der Lebewesen geführt, die gelernt haben,

mit Wassermangel, Überflutungen und Gezeiten zurecht zu kommen.

Außerdem beeinflusst die Vegetation wiederum die Verdunstung; manche

Ökosysteme wie die tropischen Regenwälder schaffen sich einen großen

Teil ihrer Niederschläge selbst.

Die Hydrosphäre

in uns

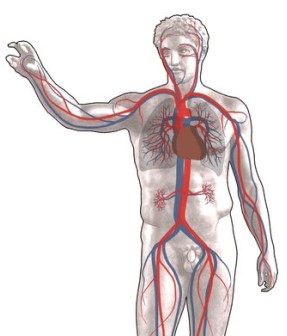

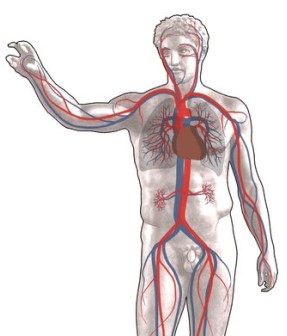

Der Blutkreislauf des Menschen, das zentrale

Verteilungssystem für Flüssigkeiten und die in ihnen gelösten

Stoffe. Abbildung verändert aus Wikipedia Commons (abgerufen

21.07.2007), Lizenz: Creative

Commons attribuition 2.5

Das Innere aller lebenden Zellen (früher “Protoplasma” genannt)

besteht weitgehend aus Wasser; hier finden sich etwa 60 Prozent des

Wassers eines menschlichen Körpers. Die anderen 40 Prozent

zirkulieren außerhalb der Zellen, so bestehen etwa 90 – 95 Prozent

des flüssigen Anteils unseres Blutes aus Wasser. Insgesamt besteht

der Mensch zu etwa 60 Prozent aus Wasser (Babys zu 75 Prozent, alte

Menschen zu 50 Prozent).

Wasser hilft beim Transport von Nährstoffen im Blut, beim

Abtransport unerwünschter Stoffe (die in den Nieren ausgefiltert und

mit dem Urin ausgeschieden werden), wirkt bei zahlreichen Reaktionen

des Stoffwechsels mit und hilft über das Schwitzen bei der Regelung

unserer Körpertemperatur.

Wasser nehmen wir durch Trinken (gut die Hälfte des

Tagesbedarfs) und mit der Nahrung (ein weiteres gutes Drittel) auf,

der Rest wird beim Stoffwechsel freigesetzt. Zu wenig Wasser löst

ein Durstgefühl aus; zu viel Wasser führt dazu, dass die Nieren mehr

Wasser abscheiden. So bleibt der Wasserhaushalt im Gleichgewicht,

solange genug Wasser zur Verfügung steht. Ohne Wasser aber kann der

Mensch nur ein paar Tage lang überleben ...

Das Wasser und die Menschheit

Die Bedeutung des Wassers hat dazu geführt, dass das Wasser in

vielen Religionen als Quelle der Existenz beschrieben wird (das

rituelle Bad der Hindus im Ganges, die rituelle Waschung der Moslems

vor dem Betreten einer Moschee und die christliche Taufe erinnern

daran); und dass der Mensch während seiner gesamten Geschichte die

Nähe zum Wasser gesucht hat. Die ersten Siedlungen der Menschheit

wurden dort angelegt, wo es genug Wasser gab (>>

hier), viele große Städte sind an Flüssen oder dem Meer

entstanden. Im Laufe der Zeit hat sich die Situation oft grundlegend

geändert: War Mesopotamien vor 5.000 Jahren noch eine grüne

Landwirtschaftsregion (>> hier),

liegen hier heute die Wüsten des Irak; lag Tenochtitlàn, die

Hauptstadt der Azteken (>> hier),

noch auf einer Insel, ist Mexiko-City heute eine Stadt mit

konstanten Wasserproblemen. Wasser ist in vielen Regionen der Welt

knapp – 40 Prozent aller Haushalte in Afrika südlich der Sahara

liegen über eine halbe Stunde von der nächsten Quelle entfernt.

Viele dieser Probleme hat der Mensch selbst verursacht. Entwaldung

zerstört die Speicherfähigkeit der Ökosysteme; Niederschläge fallen

heute oft nicht mehr auf den Boden, in Seen oder Flüsse, sondern auf

vom Menschen versiegelte Fläche: auf Straßen, Parkplätze oder

Gebäude. Dieser Niederschlag füllt dort kein Grundwasser mehr auf,

sondern wird über die Kanalisation in die Flüsse geleitet und

gelangt mit diesen ins Meer. (In Deutschland sind schätzungsweise

sechs Prozent der Landfläche versiegelt, täglich kommen etwa 120

Hektar dazu – ein bedeutender Anteil des Wassers wird dadurch dem

natürlichen Wasserkreislauf entzogen. Mehr zum Thema: >>

hier). Die Wirkung der Bodenversiegelung wird noch dadurch

verstärkt, dass viele Flüsse seit Beginn der Industrialisierung

begradigt und eingedeicht wurden (>> mehr),

wodurch ebenfalls der Abfluss beschleunigt und die Neubildung von

Grundwasser verringert wurde. Erst in jüngster Zeit wird die

Bedeutung der natürlichen Wasserspeicherung für die Ökosysteme und

die Wasserversorgung der Menschen langsam erkannt, in einigen

Regionen der Erde beginnt man bereits, Feuchtgebiete und

Flusssysteme wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen.

Wassermangel kann man aber auch dadurch zu beheben versuchen, dass

man Wasser aus weit entfernten, wasserreicheren Regionen, in die

Städte führt. Aquädukte gehören fast so lange zur Geschichte der

Menschheit wie der Bau von Städten (>> mehr);

der Bau von Stauseen ebenso, erreichte aber im Industriezeitalter

neue Dimensionen. Dabei entsteht Wassermangel heute nicht nur

dadurch, dass zu wenig Wasser vorhanden ist, sondern auch dadurch,

dass das verfügbare Wasser verschmutzt wird (>> mehr).

Mehr zum Thema Wasser:

Die

Nutzung des Wassers durch den Menschen

Eine

kleine Geschichte der Wasserverschmutzung

Lebensräume

des Ozeans

Das globale Ökosystem – weiter mit:

Das Klima der Erde

- die Hydrosphäre (Wasser)

Zur

Übersicht