Der Aufbau der Materie

Hintergrundinformation

1 Der Aufbau des Atoms

Alle Materie besteht aus Atomen. Die ersten, die dieses erkannten,

waren der in der Tradition der Philosophen

von Milet stehende Leukipp und sein Schüler Demokrit im 5.

Jahrhundert vor unserer Zeit. Ihre Schriften sind verschollen, wir

kennen sie nur aus Zusammenfassungen und Zitaten anderer Autoren.

Schon Anaximander hatte vermutet, dass die Welt aus einem

"Grundstoff" besteht, der die Elemente der Welt bildet. Demokrit

erkannte nun, dass Räder verschleißen, da von ihnen winzige Teilchen

Holz abgerieben werden, und dass nasse Wäsche trocknet, weil das

Wasser sich in einzelnen Teilchen nach und nach verflüchtete. Er

schloss aber, dass die Teilchen zwar winzig seien, aber nicht

unendlich geteilt werden könnten: dann würde man bei Punkten ohne

Ausdehnung enden; und Punkte ohne Ausdehnung könnten keine Materie,

die eine Ausdehnung hat, bilden – viele Male null bleibt null. Also

könne man Materie nicht endlos, sondern nur bis zu einem unteilbaren

kleinsten Teilchen teilen. Dieses nannte er átomos,

"unteilbar"; das wurde zur Wurzel des heutigen Wortes Atom.

Die Vielfalt der Welt sei alleine aus der Bewegung und der

Kombination der Atome erklärbar, so wie das Alphabet mit wenigen

Buchstaben Komödien und Tragödien, lustige Erzählungen und große

Epen hervorbringen konnte (710).

Demokrits Idee setzte sich zunächst nicht durch; die antike Welt

glaubte mit Empedokles und Aristoteles, dass die Welt aus den vier

Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser bestünde (Aristoteles

"widerlegte" Demokrits Idee mit der Anmerkung, dass in dem Fall ja

nichts das Auseinanderfallen von Menschen und anderen Dingen in ihre

einzelnen Atome verhindern würde).

Aber als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Chemiker feststellten,

dass bei der Zerlegung chemischer Stoffe immer nur wenige Stoffe

übrigblieben, die sich nicht weiter zerlegen ließen (die Elemente)

und bei chemischen Reaktionen immer konstante Mengenverhältnisse

vorkamen, belebte der englische Naturforscher John Dalton

Demokrits Idee wieder und entwickelte sie weiter: In seinem 1808

erschienenen Werk "A New System of Chemical Philosophy" schrieb er,

die Materie bestehe aus unteilbaren Atomen (soweit folgte er

Demokrit), und es gäbe genau so viele verschiedenartige Atome, wie

es Elemente gibt. Die Atome eines Elements seien

untereinander gleich, die verschiedener Elemente unterschieden sich

durch Größe und Masse (hier entwickelte der Demokrits Idee weiter).

Verbindungen entstünden durch die Vereinigung der

Atome; bei chemischen Reaktionen würden die Atome

neu angeordnet (was erklärte, warum dabei immer nur bestimmte

Massenverhältnisse der Elemente auftraten). Die Idee des Atoms blieb

aber umstritten, unter anderem, weil man sie nicht sehen konnte.

Noch 1897 lehnte etwa der Physiker Ernst Mach die Atomtheorie ab.

Nachgewiesen wurde ihre Existenz endgültig im Jahr 1905 durch Albert

Einstein (730):

Er zeigte nämlich, dass man sie doch sehen konnte, mitunter gar mit

bloßem Auge. Einstein vermutete, dass die zuckenden Bewegungen von

Staubkörnern oder Pollen, die in Lichtstrahlen in ansonsten dunklen

Zimmern erkennbar sind und die auch in Flüssigkeiten auftreten (die

von dem Botaniker Robert Brown 1827 erkannte "Brownsche Bewegung"),

durch ihren Zusammenstoß mit Luft- bzw. Flüssigkeitsmolekülen

verursacht wird. Einstein entwickelte eine Methode, aus dieser

Bewegung die Molekülgröße zu bestimmen; und die war so klein, dass

deutlich wurde, dass die Atome nicht nur eine praktische chemische

Konvention, sondern eine physikalische Realität waren.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch schon klar, dass die Atome doch

nicht unteilbar waren: 1897 hatte der englische Physiker Joseph John

Thomson entdeckt, dass die Kathodenstrahlung aus geladenen Teilchen

(siehe rechts) besteht, die aus den Atomen kommen (die damit

eigentlich nicht mehr so heißen sollten). Thomsons Teilchen wurde Elektron

genannt. (Thomson erklärte auch den elektrischen Strom als Fluss

von Elektronen und bekam dafür 1906 den Nobelpreis.)

1911 entdeckte der neuseeländische Physiker Ernest

Rutherford, dass das Atom aus Kern und Hülle

zusammengesetzt ist (734),

und entwickelte ein Atommodell, bei dem die positiven Ladungen im

Kern konzentriert waren, und die Hülle von den Elektronen gebildet

wurden (Bild).

Dieses Modell konnte jedoch nicht stimmen: Erstens sollten geladene

Elektronen, die mit einem elektromagnetischen Feld wechselwirken,

nach den Gesetzen der klassischen Physik auf einer Umlaufbahn

Energie verlieren und daher in den Atomkern stürzen. Zum anderen

sollten sie dabei elektromagnetischen Strahlung in allen

Wellenlängen, also ein kontinuierliches Spektrum, abgeben.

Wasserstoff und andere Elemente geben aber Licht nur in bestimmten

Frequenzen ab, ihr Spektrum besteht nur aus Linien (es erinnert ein

wenig an einen Strichcode). Die Erklärung für diese beiden Rätsel,

die zu einem neuen Atommodell führte, griff auf eine neue Idee

zurück – die der Quanten:

Von Licht, Wellen und

Teilchen:

Die Entstehung der Quantenmechanik (Quantenmechanik I)

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war aus dem Versuch heraus, die

Wirkungsweise der Dampfmaschine zu verstehen, die Wärmelehre

zu einem wichtigen Zweig der Physik geworden. Ein Aspekt dabei war

das Strahlungsverhalten sogenannter "Schwarzer Körper", die alle

Strahlung absorbierten und diese, wie 1859 der deutsche Physiker

Gustav Kirchhoff

erkannt hatte, wieder abstrahlten (740).

Kirchhoff hatte vermutet, dass die Strahlungsintensität nur von der

Wellenlänge und der Temperatur abhing; 1893 und 1896 hatte Wilhelm

Wien von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin zwei

Gesetze formuliert, eines,

wonach die Wellenlänge der intensivsten Strahlung umgekehrt

proportional der Temperatur sei (je höher die Temperatur, desto

kurzwelliger wird die Strahlung - deshalb wird rotglühende

Grillkohle gelb, wenn man sie anbläst) und eines,

mit dem sich die Verteilung der abgestrahlten Energie über die

ausgesandten Wellenlängen berechnen ließ. Erst ab 1898 ließen sich

diese experimentell überprüfen, und bald zeigte sich, dass das

zweite (das Wiensche Strahlungsgesetz) bei hohen Temperaturen nicht

zutraf - hier passte ein 1900 vom britischen Physiker Lord Rayleigh

formuliertes Gesetz besser. Noch am selben Abend, als er von den

Messergebnissen erfuhr, gelang es dem deutschen Physiker Max

Planck, ein Gesetz zu formulieren, dass die beiden

Gesetze von Wien und Lord Rayleigh zusammenbrachte, das “Plancksche

Strahlungsgesetz”. Dieses gab das gesamte Strahlungsspektrum richtig

wieder.

Allerdings hatte Planck, damit sein Gesetz funktioniert, einen

Faktor h (für "hilf") in seine Formel einbauen müssen. Er hoffte,

diesen bis zur offiziellen Präsentation seiner Formel noch

beseitigen zu können. Das klappte aber nicht, und so bedeutete der

Faktor h, das Licht von einem Schwarzen Körper immer nur in

bestimmten "Päckchen" (Vielfache einer kleinsten möglichen

Energiemenge), die er Quanten nannte, abgegeben

wurde. Eine physikalische Realität schrieb er diesen Quanten aber

nicht zu (744), dies

machte erst 1905 Albert Einstein (746),

als er den photoelektrischen Effekt untersuchte (den Stromfluss, der

entsteht, wenn bestimmte metallische Oberflächen mit Licht bestrahlt

werden - heute Grundlage etwa von Solarstrom und

Digitalfotographie). Der Effekt ist von der Frequenz des Lichtes,

nicht von seiner Intensität (Energie) abhängig, und das ist mit der

klassischen Physik nicht vereinbar. Einstein sah aber, dass es mit

Plancks Quanten zu erklären ist: Wenn ein "Energiepäckchen" mit

ausreichender Energie (und das bedeutet nach Plancks Formel E = h·ν

[ν steht für Frequenz]: mit ausreichend hoher Frequenz) auf ein

Elektron trifft, springt dieses aus seinem Atom und Strom fließt.

Intensives Licht führt aber nicht zu einem Stromfluss, wenn die

einzelnen "Energiepäckchen" zu klein sind. Für Einstein sind die

Quanten also Realität, die Energie des Lichtes müsse man sich als

"lokalisierte Energiequanten" (die heute "Photonen" genannt werden)

vorstellen. (Die Theorie blieb lange umstritten; erst 1923 wurde die

Teilchennatur des Lichts durch die Messung der

Compton-Streuung nachgewiesen.)

Einsteins Vorstellung stieß auch deshalb lange auf Widerspruch, da

schon 1802 der englische Physiker Thomas Young mit dem

Doppelspaltexperiment die Wellennatur des Lichts nachgewiesen

hatte, und auch die Elektrodynamik von James

Clerk Maxwell Licht als elektromagnetische Wellen hoher Frequenz

gedeutet hatte. Der Siegeszug der Quanten begann erst mit Niels

Bohrs Atommodell.

(Weiter zu Quantenmechanik

II)

Die Erklärung der Spektrallinien gelang

Rutherfords Schüler Niels Bohr mit einem

Atommodell, für das er Plancks und Einsteins Quantenidee auf Atome

übertrug: Elektronen konnten nur bestimmte "quantisierte

Energiewerte" annehmen, und sich daher nur auf bestimmten

Umlaufbahnen bewegten. Diese Umlaufbahnen kamen dadurch zustande,

dass die Elektronen sich wie Wellen verhalten konnten, und immer

wenn eine stehende Welle (748)

entstünde, wäre diese eine erlaubte, stabile Umlaufbahn. Beim

Wechsel von einer Umlaufbahn auf eine andere, weniger energiereiche

Umlaufbahn wird Licht, also Energie in Form elektromagnetischer

Wellen, abgestrahlt (da hierbei immer nur zwischen den erlaubten

Umlaufbahnen gewechselt werden kann, wird das Licht in festen

Frequenzen (wegen E = h·ν, siehe oben) abgestrahlt: das erklärt die

Spektrallinien); im umgekehrten Fall wird Licht absorbiert. Der

Wechsel auf eine andere erlaubte Bahn ist der berühmte “Quantensprung”.

Bohr erkannte auch, dass das Verhältnis zwischen Energieänderung und

Frequenz genau dem Planckschen Faktor h entsprach, dieser also die

möglichen Umlaufbahnen bestimmte. Mit der Annahme, dass Teilchen wie

Elektronen sich wie Wellen verhielten, nahm Bohr zudem bereits die

späteren Erkenntnisse von Louis

de Broglie vorweg. Der Quantensprung war zugleich der Beginn

der Erkenntnis des “merkwürdigen” Verhaltens von Materie im

kleinsten Maßstab - die Elektronen gelangen von einer auf die

andere, ohne im Raum dazwischen aufzutauchen.

Quantenmechanik II

Das Dilemma mit der Wellennatur des Lichtes löste 1923 der

französische Physiker Louis de Broglie: Er nahm,

wie Bohr es für die Elektronen gemacht hatte,

an, dass sich auch Licht [und überhaupt alle Teilchen] wie Wellen

verhalten konnte; wie Bohr sah er die Elektronenbahnen als stehende

Wellen. Die Wellenlänge wäre umgekehrt proportional zum Impuls (760)

des Teilchens. Je nach Experiment tritt entweder die eine

(Teilchen-) oder die andere (Wellen-) Eigenschaft hervor; dieses

merkwürdige Verhalten kleinster Teile wird auch als “Welle-Teilchen-Dualismus”

bezeichnet. Im atomaren und subatomaren Bereich kann daher jedes

Teilchen durch eine mathematische Wellenfunktion beschrieben werden

- für diese Entdeckung erhielt de Broglie 1929 den Nobelpreis für

Physik. 1921 wer der deutsche Physiker Max Born Professor in

Göttingen geworden; Niels Bohr leitete seit diesem

Jahr das Institut für theoretischer Physik an der Universität

Kopenhagen.

Dort arbeitete zeitweise auch ein Mitarbeiter Borns, Werner

Heisenberg. Diesem gelang 1925 erstmals die mathematische

Formulierung der Quantenmechanik (770).

Die entscheidende Inspiration hierzu hatte er nachts in einem Park

in Kopenhagen: Er sah einen Mann, der bei seinem Spaziergang immer

wieder unter einer Lampe auftauchte, dazwischen aber unsichtbar war.

Natürlich war er nicht verschwunden, aber was, fragte sich

Heisenberg, wenn das bei subatomaren Teilen, wie den Elektronen auf

der Umlaufbahn, anders wäre? Wenn Elektronen gar nicht um die Bahnen

zögen, sondern nur bei den Übergängen, den "Quantensprüngen", die

man anhand der Lichtabstrahlung messen konnte, auftauchten?

Heisenberg entwickelte die hierzu passenden Gleichungen, die

Bewegungen von Teilchen beschreiben, die nur dann beschrieben

werden, wenn sie mit etwas anderem wechselwirken - Elektronen

materialisieren sich demnach nur dann, wenn sie mit etwas anderem

zusammenstoßen. Die Annahme scheint merkwürdig, aber: Die

Berechnungen auf ihrer Grundlage stimmen mit allen Beobachtungen

überein. Bis heute. 1926 erkannte Max Born, was

die mathematische Formulierung de Broglies bedeutete: Die

Wellenfunktion war das Quadrat der Wahrscheinlichkeit des

Aufenthalts des Teilchens an einem bestimmten Ort im Raum (Born

erhielt dafür 1954 den Nobelpreis für Physik). Borns Erkenntnis

bedeutete eine Wende in der Physik: Der Aufenthaltsort eines

Teilchens lässt sich nicht genau bestimmen, sondern nur eine

Wahrscheinlichkeit angeben, wo es zu finden sein wird (764).

Ebenfalls 1926 entwickelte der österreichische Physiker Erwin

Schrödinger eine Gleichung, mit der sich die zeitliche

Änderung der Welle berechnen lässt; die "Schrödingergleichung" ist

bis heute die Grundlage für viele Anwendungen der Quantenmechanik

(Schrödinger erhielt hierfür gemeinsam mit Paul Dirac 1933 den

Physik-Nobelpreis).

Den nächsten Schritt weg von der klassischen Physik formulierte

1927 Heisenberg mit der Heisenbergschen Unschärferelation

(771). Will man die

Bahn eines Teilchens wie die eines Planeten auf seiner Umlaufbahn

genau bestimmen, muss man den aktuellen Aufenthaltsort und seinen Impuls kennen. Im

Prinzip erfolgt die Messung wie bei einer Radarmessung mit Photonen,

die vom Teilchen reflektiert und gemessen werden. Im subatomaren

Bereich sind die Teilchen aber so klein, dass Photonen beim

Auftreffen auf das Teilchen deren Impuls beeinflussen. Je

energiereicher die Photonen sind, desto genauer messen sie den Ort

des Teilchens, desto größer ist aber ihr Einfluss auf den Impuls.

Umgekehrt kann man den Impuls messen; je genauer aber diese Messung

ist, desto länger dauert sie und desto weniger weiß man über den

aktuellen Aufenthaltsort. Man kann also nie beide Größen zusammen

genau messen, je genauer man die erste Größe misst, desto ungenauer

muss die Messung der zweiten sein. Die Heisenbergsche

Unschärferelation ist die mathematische Formulierung dieses

Phänomens und zeigt, dass das Produkt der beiden Unschärfen größer

sein muss als das Planksche Wirkungsquantum. Die Unschärferelation

gilt auch für andere Paare von Eigenschaften eines Teilchens, etwa

Energie und Veränderungsrate.

(Weiter zu Quantenmechanik III)

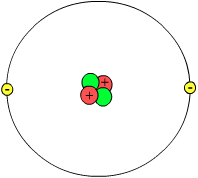

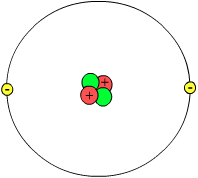

Der

prinzipielle Aufbau eines Atoms: Der Kern besteht aus positiv

geladenen Protonen (hier rot) und ungeladenen Neutronen (hier grün),

die Hülle aus negativ geladenen Elektronen (hier gelb). Die

Abbildung ist aus zwei Gründen aber mit Vorsicht zu genießen: Sie

ist nicht maßstäblich; der Kern umfasst in Wirklichkeit weniger als

1/100.000 des Volumens des Atoms - eine Fliege in einem Stadion! Das

Atom ist also im Wesentlichen leer. Zweitens: Die Elektronen sind

“unsichtbar”: Heisenbergs Unschärferelation besagt, dass die

Einwirkung von Licht sie verändern würde. Daher stellt man sich

Elektronen besser als “Elektronenwolke” vor (>> mehr).

Abb. >> wikipedia,

Lizenz >>

GNU FDL.

Der

prinzipielle Aufbau eines Atoms: Der Kern besteht aus positiv

geladenen Protonen (hier rot) und ungeladenen Neutronen (hier grün),

die Hülle aus negativ geladenen Elektronen (hier gelb). Die

Abbildung ist aus zwei Gründen aber mit Vorsicht zu genießen: Sie

ist nicht maßstäblich; der Kern umfasst in Wirklichkeit weniger als

1/100.000 des Volumens des Atoms - eine Fliege in einem Stadion! Das

Atom ist also im Wesentlichen leer. Zweitens: Die Elektronen sind

“unsichtbar”: Heisenbergs Unschärferelation besagt, dass die

Einwirkung von Licht sie verändern würde. Daher stellt man sich

Elektronen besser als “Elektronenwolke” vor (>> mehr).

Abb. >> wikipedia,

Lizenz >>

GNU FDL.

Der Atomkern

Rutherford hatte sich auch mit dem Atomkern beschäftigt, und

angenommen, dass es im Atomkern neben den positiv geladenen Teilchen

- die aufgrund der Abstoßung auseinanderfliegen müssten - als eine

Art Klebstoff neutrale Teilchen geben müsse, die er Neutronen

nannte. Sie wurden 1932 von Rutherfords Mitarbeiter James

Chadwick (750)

nachgewiesen. Damit war das Bild des Atoms bekannt, das im Prinzip

auch heute noch gilt (Abbildung rechts). Protonen und Neutronen

machen über 99,9 Prozent der Masse eines Atoms aus, aber nur einen

winzigen Anteil seines Volumens.

Die chemischen Elemente (Stoffe, die sich durch chemische oder

mechanische Methoden nicht weiter zerlegen lassen) unterscheiden

sich durch die Zahl der Protonen im Kern. Die Protonenzahl ist daher

charakteristisch für jedes Element; deshalb wird sie auch als

“Ordnungszahl” für die chemischen Elemente verwendet. Das einfachste

Atom ist das Wasserstoffatom mit 1 Proton im Kern, das rechts

abgebildete Atom mit 2 Protonen ist ein Heliumatom. Ihre

Ordnungszahlen sind 1 (Wasserstoff) und 2 (Helium). Die Chemiker

kennen bisher 118 chemische Elemente, von denen einige nur künstlich

hergestellt wurden - natürlich kommen 92 chemische Elemente im

Universum und auf der Erde vor, von denen 80 stabil und 30 auf der

Erde weit verbreitet sind. Das Universum insgesamt besteht zu 73

Prozent aus Wasserstoff und zu 25 Prozent aus Helium, die restlichen

90 Elemente machen zusammen gerade zwei Prozent aus. Die Aufzählung

der chemischen Elemente nach Ordnungszahl und sortiert nach

chemischen Eigenschaften kennen Chemiker als “Periodensystem".

Bei vielen Elementen entspricht die Zahl der

Neutronen im Atomkern der Zahl der Protonen; bei manchen Elementen

gibt es aber auch Atome mit einer höheren Zahl an Neutronen - solche

Atome werden Isotope eines Elements genannt. So

gibt es zum Beispiel Kohlenstoff (C, 12 Protonen) auch mit 13 oder

14 Neutronen - also als Kohlenstoff-Isotope “C-13” und “C-14”. Da

Neutronen relativ massereich sind, legen die Atome dadurch an

Gewicht zu, und man spricht auch von “schweren” Elementen, “C-13”

und “C-14” wären also “schwerer Kohlenstoff”.

Protonen (oben) und Neutronen (unten)

sind aus Quarks zusammengesetzt. (Die Abbildung ist nicht

maßstäblich: Die Quarks umfassen nur ein Millionstel des Volumens

der Kernbausteine.) Eigene Abbildung.

Protonen (oben) und Neutronen (unten)

sind aus Quarks zusammengesetzt. (Die Abbildung ist nicht

maßstäblich: Die Quarks umfassen nur ein Millionstel des Volumens

der Kernbausteine.) Eigene Abbildung.

Ähnlich wie das Atom erwiesen sich auch die

Bausteine des Atomkerns, die Protonen und die Neutronen, als

teilbar: Mit “Teilchenbeschleunigern”

auf andere Teilchen geschossen, zerplatzen sie oder wandeln sich in

Energie um, die wiederum zu neuen Materieteilchen verdichtet. Anfang

der 1960er Jahre zeigte sich, dass Protonen und Neutronen aus drei

Bausteinen bestehen, den Quarks. Den Namen prägte

der US-amerikanische Physiker Murray Gell-Mann.

Quarks sind ungeheuer klein: Sie machen nur rund ein Millionstel des

Volumens eines Protons aus - Atome sind im wesentlichen wirklich

leer! Quarks werden nach ihrer elektrischen Ladung als Up- oder als

Down-Quark bezeichnet; ein Up-Quark hat die Ladung 2/3, ein

Down-Quark die Ladung -1/3. Ein Proton besteht aus zwei Up-Quarks

und einem Down-Quark, ein Neutron aus zwei Down-Quarks und einem

Up-Quark. Die Ladung der Protonen ergibt sich aus der Ladung der

Quarks (2/3 + 2/3 - 1/3 = 3/3 = 1); die Neutralität der Neutronen

ebenso. Allerdings würden die Protonen aufgrund der elektrischen

Abstoßung auseinanderfliegen; da dies nicht geschieht, müssen sie

noch andere “Ladungen” tragen, die diese Abstoßung ausgleichen -

diese werden mit Farbnamen bezeichnet; es gibt “rote”, “grüne” und

“blaue” Quarks (wobei die Farbnamen nur der Unterscheidung dienen

und nichts mit Farben zu tun haben). Wenn diese drei Werte

zusammenkommen, heben sich die Ladungen gegenseitig auf und die

Quarks bilden ein stabiles System, eben ein Proton oder Neutron. Die

dabei vermittelte, die Quarks zusammenhaltende Kraft ist die “Starke

Kraft” (auch “Starke Wechselwirkung” genannt), eine der vier

Grundkräfte der Physik. Ein Quark wird also durch zwei Faktoren

beschrieben: durch die Eigenschaft Up oder Down und seine

Farbladung; insgesamt kennen wir damit sechs Quarks (Up-”rot”,

“grün”, “blau” und Down-”rot”, “grün”, “blau”).

Die subatomare Zeit

Wenn beim Beschuss in Teilchenbeschleunigern Quarks

entstehen, dauert es bei manchen nur Billionstelsekunden, bis sie

wieder zerfallen. Das scheint extrem kurz - aber auch hier trügt,

wie so oft auf subatomarer Ebene, der Schein. Physikern gelten die

Quarks als sehr stabil, drehen sie doch in dieser Zeit eine

Billionen Runden, wesentlich mehr als etwa die Erde in den über 4,5

Milliarden Jahren ihrer Existenz an Sonnenumläufen geschafft hat und

noch schaffen wird. Merke: Auch Zeitangaben ändern mit abnehmenden

Dimensionen ihre Bedeutung, menschliche Maßstäbe verlieren dort

ihren Sinn.

Quantenmechanik III

Heisenbergs Gleichung von 1925 war kurz nach ihrer Veröffentlichung

von dem englischen Physiker Paul Dirac zur

umfassenderen Dirac-Gleichung weiterentwickelt worden (774).

Dirac zeigt, dass nicht nur die Bahn, sondern sämtliche Variablen

eine Objektes (Drehimpuls, elektrisches Potenzial, etc.) zwischen

einer Wechselwirkung und der nächsten unbestimmt sind. Bei einer

Wechselwirkung können die Variablen (analog dem Ort der Elektronen

beim Quantensprung) immer nur bestimmte Werte annehmen. Diracs

Gleichung lieferte das Rezept, diese zu berechnen. Sie kann aber,

wie von Born vorhersagt, keine genauen Werte, sondern nur

Wahrscheinlichkeiten liefern. Ebenso kann man mit der Gleichung eine

Wahrscheinlichkeit berechnen, welche Werte sie bei der nächsten

Wechselwirkung annehmen (Übergangswahrscheinlichkeit). Bei einer

Messung "bricht die Wellenfunktion zusammen", und es werden (im

Rahmen der Unschärferelation) konkrete Werte gemessen. Eine

praktische Anwendung dieser Erkenntnisse sind die Orbitale der

Atomhülle. Dirac entdeckte aber noch etwas: seine Gleichungen ließen

sich auch auf die Felder anwenden, die

Faraday und Maxwell entdeckt hatten.

(Weiter zu Quantenmechanik

IV.)

Die Atomhülle

Die Elektronen der Atomhülle sind bis heute unteilbar, insofern

besteht also die “gewöhnliche” Materie der Erde letztlich aus

Up-Quarks, Down-Quarks und Elektronen (zu weiteren Elementarteilchen

siehe Box

Die Elementarteilchen). Aber auch das Elektron und vor allem

seine Bahn erwiesen sich als komplex: Mit der Erkenntnis, dass

Elektronen auch als Welle beschrieben werden können und ihre

Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einer bestimmten Stelle nur in Form

einer

Wellenfunktion beschrieben werden kann und die genaue

Bestimmung von Ort und Impuls eines Teilchens aus prinzipiellen

Gründen unmöglich ist (Heisenbergs Unschärferelation), ergab sich,

dass statt einer Bahn nur Aufenthaltsräume, sogenannte Orbitale,

angegeben werden - man berechnet einen Raum, in dem sich das

Elektron mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit aufhält. Die

einfachste mögliche Form eines Orbitals ist die Kugelform

(“s-Orbital”); sie kommt etwa beim Wasserstoff vor.

Die Elektronen können sich, wie Niels Bohr

herausgefunden hat, nur auf bestimmten Bahnen bewegen, die

diese Bahnen aber nicht angegeben werden können, spricht man heute

lieber von “erlaubten Zuständen”; diese bilden ineinandergefügte “Schalen”.

Jede Schale kann nur eine bestimmte Anzahl von Elektronen aufnehmen;

diese Anzahl steigt von innen nach außen. Die Anzahl der Elektronen

eines Atoms entspricht meist der Anzahl der Protonen, dann sind

Atome neutral - ein Zustand, den sie “anstreben”. Dieses

“Streben” ist auch die Grundlage für die Erzeugung eines elektrischen

Stroms - dieser ist nichts anders als ein Strom geladener

Teilchen; ein Strom von Elektronen, die von “ihren” Protonen

getrennt wurden und nun dahin fließen, wo Elektronen “fehlen” (und

daher eine positive Ladung herrscht). (Um Elektronen und Protonen zu

trennen, muss Arbeit geleistet werden: Dazu dienen die verschiedenen

Methoden der Stromerzeugung, wobei zumeist die “andere Hälfte” des

Elektromagnetismus, der Magnetismus,

genutzt wird. Zur Geschichte der Elektrizitätserzeugung und

-nutzung mehr

hier). Die Elektronenbesetzung der äußersten Schale

schließlich prägt das chemische Verhalten eines

Elements (mehr dazu unten

auf dieser Seite).

2 Was die Welt zusammenhält: Kräfte

Teilchen beschreiben die Welt nicht allein: es braucht auch etwas,

was die Teilchen zusammenhält - und es gibt genau vier Arten, wie

Teilchen miteinander in Beziehung treten. Zwei davon, die

Schwerkraft und die elektromagnetische Kraft, sind seit langem

bekannt; die beiden anderen, die starke und die schwache Kraft,

wirken im Atomkern und wurden erst von der modernen Atomphysik

entdeckt. Zusammen werden sie als die vier Grundkräfte

bezeichnet. Mit der Schwerkraft hatte schon Newton

den Lauf der Planeten erklärt; Albert Einstein mit seiner

Allgemeinen Relativitätstheorie ihre Ursache gefunden. Dass

Elektrizität und Magnetismus miteinander verwandt sind, hatte der

englische Naturforscher Michael Faraday im 19.

Jahrhundert entdeckt und erklärt: Faraday griff die Erkenntnisse des

dänischen Naturforscher Hans Christan Ørsted auf, dass eine

Kompassnadel ausschlug, wenn ein elektrischer Strom eingeschaltet

wurde, und entdeckte die elektromagnetische Induktion (dem

Grundprinzip, mit dem heute Stromgeneratoren

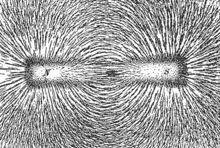

arbeiten). Bei seinen weiteren Untersuchungen stellte er sich auch

die Frage, wie denn die Kraftübertragung erfolgte, hatten doch

Magnet und Stromleiter keinen Kontakt. er stellte sich "Kraftlinien"

zwischen elektrischen und magnetischen Körpern vor, die von diesen

Körpern ausgehen und andere Körper wie ziehende oder schiebende

Drahtseile abstoßen oder anziehen. Faraday dachte lange darüber

nach, ob diese Kraftlinien nur eine Vorstellung oder aber eine

physikalische Realität sind, entschied sich dann für letzteres.

Faraday, der großen Wert darauf legte, seine naturwissenschaftlichen

Ergebnisse auch für Laien verständlich zu machen, machte die

Kraftlinien (= Feldlinien, 1848 sprach Faraday erstmals für die

Summe der Kraftlinien von einem Feld [520])

mit Eisenfeilspäne sichtbar.

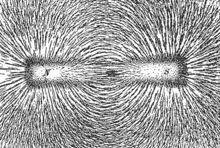

Eisenfeilspäne

auf Papier zeichnen die Richtung der Kraftlinien (heute: Feldlinien)

eines Magneten nach. Abb. aus Newton Henry Black, Harvey N. Davis

(1913) Practical Physics, The MacMillan Co., USA, p. 242, fig. 200.

Public domain.

Eisenfeilspäne

auf Papier zeichnen die Richtung der Kraftlinien (heute: Feldlinien)

eines Magneten nach. Abb. aus Newton Henry Black, Harvey N. Davis

(1913) Practical Physics, The MacMillan Co., USA, p. 242, fig. 200.

Public domain.

Faradays Ideen faszinierten den jungen

schottischen Physiker und Mathematiker James Clerk Maxwell.

Dieser wollte Faradays Ideen von Feldern und Kraftlinien

mathematisch formulieren. Seine erste Arbeit, "Über Faradays

Kraftlinien", erschien 1856. In dieser zeigte er, wie elektrische

und magnetische Felder zusammenhängen (Faradays Urheberschaft für

diese Idee erkannte er an: „Faraday ist der Vater der erweiterten

Lehre des Elektromagnetismus, und wird dies immer bleiben“). 1864

veröffentlichte er erstmals seine Gleichungen, die aus Maxwell den

Wissenschaftler machten, der nach weitverbreiteter Meinung den

größten Einfluss auf das 20. Jahrhundert hatte (780):

die Maxwell-Gleichungen. Anfangs waren es 20, später wurden sie

durch die Vektorschreibweise zu vier Gleichungen

zusammengefasst. Maxwells Gleichungen sagten voraus, dass

elektromagnetische Felder schwingen und sich im leeren Raum als

Wellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Maxwell vermutete daher,

dass auch das Licht, Wärme- und andere Strahlung, darunter eine noch

unbekannte Strahlung niedriger Frequenz, die von der Bewegung

elektrischer Ladungen ausgehen und ihrerseits solche Bewegungen

auslösen sollte, elektromagnetische Wellen seien. 1886 gelang es dem

deutschen Physiker Heinrich Hertz, die Existenz

solcher elektromagnetischer Wellen und ihre Identität Licht

nachzuweisen, womit sich Maxwells Sicht der Dinge endgültig

durchsetzte. (Einige Jahre später nutzte der Italiener Guglielmo

Marconi die von Maxwell vorhergesagte Wellen niedriger Frequenz zum

Bau des ersten Radiogerätes.) Mit seinen Arbeiten hatte Maxwell

mechanische, elektrische und optische Erscheinungen in einer Theorie

vereint; und seine Kraftwellen erwiesen sich, wenn sie in einer

bestimmten Frequenz schwingen, sogar als sichtbar: Sie waren nichts

anderes als Licht. Röntgenstrahlung, Licht, Mikrowellen und

Radiowellen - alles sind elektromagnetische Wellen, die sich nur in

der Wellenlänge unterscheiden:

Elektromagnetische Wellen: Das

Spektrum reicht von der radioaktiven Gammastrahlung über

Röntgenstrahlung,

UV-Strahlung, sichtbarem Licht (unten vergrößert), Infrarotstrahlung

(=Wärmestrahlung) über Mikrowellenstrahlung

(nicht abgebildet) bis zu Radiowellen. Abbildung: User:Tatoote und

User:Phrood, wikipedia commons, Lizenz:

>> cc

3.0.

Mit dem Elektromagnetismus war die Kraft gefunden, die neben der

Schwerkraft die meisten Bewegungen in der Natur erklärte (etwa auch

die chemischen Bindungen). Fehlen noch zwei Kräfte: Die schwache

Kernkraft wurde 1933 von Enrico Fermi bei der

Untersuchung des radioaktiven Zerfalls von

Atomen entdeckt; sie löst bestimmte radioaktive

Zerfallsprozesse (den ß-Zerfall) aus (786),

die in den 197oer Jahren beschriebene starke Kernkraft

hält die Quarks im Atomkern zusammen. Für Physiker sind die vier

Grundkräfte Ausdrücke einer einzigen “Urkraft”, aus der sie während

des Urknalls

hervorgegangen sind; und da selbst Materie nur eine andere Seite von

Energie ist, wie Albert Einstein mit seiner Speziellen

Relativitätstheorie gezeigt hat, ist das Verstehen dieser

ursprünglichen Gemeinsamkeit und die Vereinigung der vier

Grundkräfte in einer einzigen Gleichung die

Herausforderung der modernen Physik (das Ergebnis könnte die

"Weltformel" sein).

Quantenmechanik IV

Der erste Anlauf war die oben beschriebene

Anwendung der Quantenmechanik und der Speziellen Relativitätstheorie

auf Faradays elektromagnetische Felder durch Paul Dirac. Die

Anwendung seiner Gleichungen zeigte, dass die Energie der Felder

immer nur bestimmte Werte annehmen kann: sie verhält sich wie

Plancks und Einsteins Energiequanten! Elektromagnetische Wellen

zeigen sich, sobald sie mit etwas anderem wechselwirken, als

Teilchen. Andersherum: alle Teilchen sind Quanten eines Feldes, so

Diracs zentrale Entdeckung. Die Dirac-Gleichung

von 1928 ist für diese Quantenfelder die Feldgleichung; die

Erkenntnis begründete die allgemeine Quantenfeldtheorie,

die Grundlage der heutigen Teilchenphysik. Alle Materie besteht

demnach aus Quantenfeldern, die sich in Form von Teilchen (wie den

Photonen oder den Elektronen) oder als Wellen wie den

elektromagnetischen Wellen zeigen. (Der experimentelle Nachweis der

von de Broglie vorausgesagten Materiewellen war 1927 den

amerikanischen Physikern Clinton Davisson und Lester Germer gelungen

[Davisson erhielt hierfür 1937 den Physik-Nobelpreis]). Teilchen

sind demnach nichts anderes als Erregungszustände (Dellen oder

Kräuselungen) des Quantenfeldes. Diracs Gleichung sagte zudem die

Existenz einer neuen Größe, des Spin (789),

sowie von Antiteilchen (deren elektrische Ladung

der der Teilchen entgegengesetzt ist, 790)

voraus.

Die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus

gelang in den 1940er Jahren den amerikanischen Physikern Richard

Feynman und Julian Schwinger sowie

unabhängig von ihnen ihrem japanischen Kollegen

Shin’ichirō Tomonaga mit der Entwicklung der

Quantenelektrodynamik (QED), für die die drei 1965 den

Physik-Nobelpreis erhielten. Diese Theorie besagt, dass die

gegenseitige Abstoßung von Elektronen (wie jede elektromagnetische

Wechselwirkung, sei es Anziehung, sei es Abstoßung) durch den

Austausch von Teilchen, den Photonen, vermittelt

werden muss. Da sich elektrisch geladene Teilchen sowohl anziehen

als auch abstoßen können, scheinen die Photonen keine Kräfte zu

übertragen, sondern eher Botschaften (“bewegt euch auseinander” oder

“bewegt euch aufeinander zu”), sie werden daher oft als Boten- oder

Austauschteilchen bezeichnet. Diese Austauschteilchen tauchen aus

dem Nichts auf und verschwinden danach wieder, sie werden daher auch

als “virtuelle Teilchen” bezeichnet. (Dieses Auftauchen von Teilchen

aus dem Nichts ist durch die Quantenfluktuation

möglich.)

1961 zeigte der deutsche Physiker Claus Jönsson, dass auch

Elektronen bei einem Doppelspaltexperiment wie Licht

ein Interferenzmuster erzeugen. Unerwartet war dabei: Das

Interferenzmuster entstand auch, wenn einzelne Elektronen

nacheinander gesendet wurden - kann also nicht durch die

Überlagerung mit Wellenmustern eines anderen Teilchen entstanden

sein. Vielmehr scheint es so, als beeinflusst sich das Teilchen

irgendwie selbst. Als Erklärung hierfür schlug Richard Feynman vor,

dass jedes einzelne Elektron alle möglichen Bahnen vom Start- zum

Zielpunkt zurücklegen kann, also auch durch jede der beide Spalten.

Jedes einzelne Elektron nimmt einen der möglichen Wege und fliegt

durch eine der Spalten; in der Summe werden die Wege aber durch die

Wellenfunktion beschrieben (das Wellenmuster tritt auch nur auf,

wenn man viele einzelne Elektronen misst). Auch hier gibt die

Wellenfunktion also die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Elektron

an einer bestimmten Stelle auf den Schirm trifft. Die Summe aller

möglichen Wege lässt sich mit der von Feynman weiterentwickelten

“Pfadintegralmethode” berechnen, die ergibt das gleiche Ergebnis wie

die Wellenfunktion. Elektronen, die auf nicht genau festgelegten

Bahnen fliegen können - solche Ergebnisse zeigen, dass Vorgänge auf

subatomarer Ebene ganz anders ablaufen können, als unser Verstand,

der vom Umgang mit mittleren Größenordnungen geformt

wurde, intuitiv erfassen kann (nicht anders als auch bei den

großen Dimensionen der

Relativitätstheorie). (Ob Feynmans Annahme tatsächlich stimmt,

kann man aber nicht prüfen, denn sobald die Physiker versuchen, der

Bahn des Elektrons zu folgen, verschwindet das Interferenzmuster!

Den Grund haben wir schon gesehen: die Beobachtung beeinflusst das

Verhalten der Teilchen.)

Diese Unmöglichkeit genauer Messungen ist, so haben die

Untersuchungen des nordirischen Physikers John Bell

und des französischen Physikers Alain Aspect und

seiner Mitarbeiter gezeigt, nicht nur ein Problem der Messungen,

sondern spiegelt eine quantenmechanische Tatsache wider: Die

Unbestimmtheit von Energie und Impuls sind eine grundsätzliche

Eigenschaft im subatomaren Bereich, ihre Schwankungen werden auch

als Quantenfluktuation bezeichnet. Schwankungen der Energie

ermöglichen es dann - da Energie nach E=mc² in Masse umgewandelt

werden kann - dass Teilchen aus dem Nichts

auftauchen und wieder verschwinden können.)

Ähnliche Quantenfeldtheorien

entstanden für die starke Kraft (Quantenchromodynamik, verbunden mit

Namen wie Murray Gell-Mann, Harald Fritzsch und Heinrich Leutwyler)

und die schwache Kraft, die mit der elektromagnetischen Kraft in der

Quantenfeldtheorie der elektroschwachen Kraft

vereinigt wurde (Glashow, Salam und Weinberg, die dafür 1979 den

Nobelpreis für Physik erhielten). Analog zu den Photonen der

elektromagnetischen Kraft werden auch den anderen

Quantenfeldtheorien zufolge Kräfte durch Austauschteilchen

übertragen; dies sind die Gluonen für die starke

Kraft und die “schwachen Eichbosonen”, das “W+”,

das “W-” und ein neutrales “Z”-Teilchen,

für die schwache Kraft (792).

Quantenfelder ähneln den klassischen elektromagnetischen Feldern,

können aber - wie oben bei den virtuellen Photonen gesehen -

jederzeit virtuelle Teilchen produzieren oder verschwinden lassen.

Teilchen werden in diesen Theorien als eine Art Erregungszustand des

Feldes verstanden: entstehen in einem konstanten Feld Dellen oder

Kräuselungen, entsteht ein Teilchen; wird die Delle oder Kräuselung

absorbiert, verschwindet das Teilchen wieder.

Das Standardmodell

der Teilchenphysik

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die bekannten

Elementarteilchen und die drei wichtigsten Wechselwirkungen zwischen

ihnen. Wie wir gesehen haben, besteht die gewöhnliche Materie aus

drei Elementarteilchen und drei Wechselwirkungen: Die Elektronen

sind mittels elektromagnetischer Wechselwirkung an

den Atomkern gebunden, der aus Protonen und Neutronen besteht, die

wiederum aus (Up- und Down-)Quarks zusammengesetzt

sind, die von der starken Wechselwirkung (starke

Kernkraft) zusammengehalten werden. Daneben gibt es die schwache

Wechselwirkung (schwache Kernkraft), die keine Bindungen

auslöst, aber mit Neutrinos (794)

wechselwirkt, etwa bei den Kernreaktionen in der Sonne. Die

Wechselwirkungen werden durch Austauschteilchen vermittelt, den Photonen

(elektromagnetische Wechselwirkung),“W+”,

“W-” und “Z”-Teilchen (schwache

Kernkraft) sowie Gluonen (starke Kernkraft.

Hieraus ist alles, wir sehen können, aufgebaut.

Das Kleingedruckte: Auch wenn die oben genannten drei Teilchen und

drei Wechselwirkungen die für unser tägliches Leben relevanten sind,

soll der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen werden, dass zum

Standardmodell weitere Teilchen gehören. Da ist zum einen das erst

2012 entdeckten Higgs-Teilchen,

mit dem der Higgs-Mechanismus, der für die Massen der

Elementarteilchen verantwortlich ist, nachgewiesen wurde; zum

anderen kommen im Standardmodell zu den genannten Elementarteilchen,

die die Materie auf der Erde bilden (den Fermionen, siehe unten), je

zwei - “zweite” und “dritte Generation” genannte - schwerere

“Verwandte” hinzu, die gegenwärtig nur in Hochenergie-Teilchenbeschleunigern

erzeugt werden. Soweit bekannt ist, spielen diese auf der Erde kaum

eine Rolle (das Myon [siehe unten] beeinflusst möglicherweise die

Mutationsrate von DNS). Dazu kommen die von Dirac vorhergesagten

Antiteilchen, die ebenfalls in Teilchenbeschleunigern erzeugt werden

können. Sowohl die schweren Teilchen als auch die Antiteilchen

zerfallen sehr schnell wieder; sie sind trotzdem von großem

wissenschaftlichen Interesse, da sie kurz nach dem Urknall auch

natürlich vorgekommen sind und sehr wahrscheinlich eine wichtige

Rolle spielen werden, wenn es darum geht, den grundlegenden

physikalischen Aufbau des Universums zu verstehen. Auch die für uns

nicht spürbaren Neutrinos können wertvolle Informationen nicht nur

über die Entstehung des Universums liefern, sondern, die sie auch

bei den Fusionsreaktionen im Inneren der Sonne entstehen, z.B. auch

Aufschluss über die Schwankungen dieser Reaktionen geben.

Um die Vielfalt der Teilchen besser zu verstehen, werden sie im

Standardmodell in Bosonen und Fermionen eingeteilt, je nach ihrem

Spin (789): Bei den Bosonen

ist der Spin immer ganzzahlig (also 0 [kein Spin], 1, 2), bei den Fermionen

halbzahlig (1/2, 3/2). Ob eine Teilchen ein Boson oder ein Fermion

ist, bestimmt sein Verhalten bei Wechselwirkungen: Fermionen vom

selben Typ können niemals am selben Ort zu finden sein. Elektronen

sind Fermionen, Elektronen mit demselben Spin müssen

deshalb verschiedene Umlaufbahnen haben. Bosonen verhalten sich

genau umgekehrt, sie kommen am liebsten zusammen vor, deshalb kann

Licht (Photonen sind Bosonen) sich z.B. überlagern. Ob Teilchen mit

Spin sich so verhalten, als wenn sie sich im Uhrzeigersinn oder

entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen, macht auch einen Unterschied:

linkshändige (im Uhrzeigersinn drehende) Teilchen unterliegen der

schwachen Wechselwirkung, rechtshändige nicht. Die Fermionen können

zudem weiter in Quarks (die der starken

Wechselwirkung unterliege) und Leptonen (bei denen

das nicht der Fall ist) untergliedert werden. Die folgende Tabelle

zeigt einen Überblick über die Elementarteilchen der

Standardtheorie:

Fermionen:

| |

Up-Quark |

Down-Quark |

Neutrino |

Elektron |

zweite

Generation |

Charm |

Strange |

Myon-

Neutrino |

Myon |

| dritte Generation |

Top |

Botton |

Tau-Neutrino |

Tau |

| |

Quarks |

Quarks |

Leptonen |

Leptonen |

Bosonen:

| Elektromagnetische

Wechselwirkung |

schwache

Wechselwirkung |

starke

Wechselwirkung |

keine Wechselwirkung |

| Photon |

W+,

W-, Z |

Gluon |

Higgs-Teilchen |

Es könnte durchaus sein, dass in Zukunft noch weitere

Elementarteilchen gefunden werden, etwa eines oder mehrere, die die

dunkle Materie

ausmachen. Praktische Auswirkungen auf unser Leben auf der Erde wird

das, wie schon die Entdeckung des Higgs-Teilchens, aber nicht haben:

würden sie mit anderer Materie in bedeutsamer Weise wechselwirken,

hätten wir sie längst gefunden. Zusammen mit der

Relativitätstheorie, die die

gravitative Wechselwirkung (Schwerkraft) erklärt, bildet das

Standardmodell den Kern der heutigen Physik. Dieser Kern reicht

absolut aus, um aus physikalischer Sicht alle praktischen Fragen

unseres Lebens auf der Erde zu behandeln. Erst, wenn wir in der

Nähe von Schwarzen

Löchern oder des Urknalls

kommen, gibt es ein Problem: Quantenmechanik und

Relativitätstheorie widersprechen sich in solchen

Extremsituationen (und nur dort). Deshalb interessiert dieser

Widerspruch vor allem bei der Erforschung des Weltraums.

3 Vom Atom zum Stoff – das Reich der Chemie

Während die Physiker sich bemühen, die “Urkraft”, aus der Energie

und die Elementarteilchen hervorgegangen sind, in einer einzigen

Gleichung zu beschreiben, beschäftigen die Chemiker sich damit, was

diese etwa 100 verschiedenen Atome hervorbringen: Wenn Atome sich

verbinden, entstehen Stoffe mit völlig neuen Eigenschaften; so erst

entstand die schier endlose Vielfalt von festen, flüssigen oder

gasförmigen Strukturen, die die Welt ausmachen. Diese Verwandlung

der Stoffe zu verstehen, ist das Arbeitsgebiet der Chemie. Auch wenn

Atome sich als teilbar erwiesen, blieben sie die Grundlage der

Chemie - an chemischen Reaktionen ist nämlich nur

die äußere Schale der Atomhülle beteiligt. Als “selbstständige”

Atome kommen natürlicherweise nur die wenigsten Elemente vor,

nämlich die Edelgase - und dies liefert den Schlüssel zum

Verständnis chemischer Reaktionen: Die Anzahl der Elektronen in der

Atomhülle der Edelgase (Helium: 2, Neon: 10, Argon: 18 usw.) ist ein

günstiger, "stabiler" Zustand, den Atome "anstreben" - Elemente,

denen Elektronen fehlen, nehmen welche auf (und werden

"Elektronenakzeptoren" genannt), Elemente, die zu viele Elektronen

haben, geben diese ab (und werden "Elektronendonatoren" genannt).

Man kann drei Arten von chemischen Verbindungen unterscheiden:

- Atombindungen: Die beteiligten Atome bilden

eine gemeinsame Elektronenhülle; es entstehen Moleküle.

- Ionenbindungen: Ein beteiligtes Atom gibt ein

oder mehrere Elektronen an einen anderen Partner ab.

- Metallbindungen: Positiv geladene Metallionen

bilden ein Gitter, in dem sich frei bewegliche Elektronen

verteilen.

Das einfachste Molekül ist das

Wasserstoffmolekül: Es besteht aus zwei Wasserstoffatomen (mit je

einem Elektron in der Hülle - in der Summe also zwei Elektronen) und

wird daher H2 geschrieben (H für lateinisch hydrogenium

- Wassererzeuger - ist das chemische Symbol für Wasserstoff).

Moleküle bestehen oft aus verschiedenen Atomen, so wird ein

Wassermolekül etwa aus zwei Wasserstoff- (H) und einem

Sauerstoffatom (O) gebildet, seine chemische Formel heißt

entsprechend (H2O) (in seiner Elektronenhülle gibt es 10

Elektronen - acht vom Sauerstoff, und zwei vom Wasserstoff).

Die Ionenbindungen beruht auf der

elektrostatischen Anziehung geladener Atome (diese heißen “Ionen”),

die durch die Abgabe bzw. Aufnahme von Elektronen zwischen den

beteiligten Atomen entstehen. Durch ihre Ladungen ordnen sich die

Verbindungen in hochgeordneten Mustern an - sie bilden Kristalle.

Die Salze sowie die meisten Minerale (die Baustoffe der Gesteine)

und Edelsteine basieren auf Ionenbindungen.

Bei der Metallbindung

(bei Metallen und Legierungen vorkommend) schließlich können sich

die Elektronen, wenn sich kein geeigneter Elektronenakzeptor findet,

selbstständig machen: Die entstehenden positiv geladene Metallionen

bilden ein Gitter, in dem die Elektronen sich als "Elektronengas"

verteilen; die Bindung entsteht durch die Anziehung der positiven

Ionen und der negativen Elektronen. Die frei beweglichen Elektronen

sorgen dafür, dass Metalle gute Strom- und Wärmeleiter und außerdem

biegsam sind - was sie zu wichtigen Werkstoffen macht.

Im engen Sinne nicht zu den chemischen Verbindungen, aber in der

Natur sehr bedeutend sind vergleichsweise schwache Wechselwirkungen,

die ebenfalls Moleküle verbinden können. So sind Wassermoleküle über

Wasserstoffbrückenbindungen untereinander verbunden

(>> mehr).

Solche Wasserstoffbrücken spielen auch eine wichtige Rolle bei

vielen anderen Molekülen, so verbinden Sie etwa die beiden Stränge

der >> DNS;

und sie tragen zur dreidimensionalen Form von Proteinen bei. Ebenso

können die van-der-Waals-Kräfte, nach einem

holländischen Physiker benannt, Stoffe verbinden: Sie beruhen im

wesentlichen auf der elektrischen Anziehung, die durch feine

Verschiebungen der Ladungen durch die gegenseitige Abstoßung der

Elektronen in der Hülle zustande kommen, und sind nur etwa ein

Viertel so stark wie die Wasserstoffbrückenbindung. Auch sie spielen

in einigen Mineralen eine Rolle.

Diese Stoffe und Bindungen also bilden die Welt, die wir kennen: Luft

etwa ist ein Gemisch vor allem aus Stickstoff- (N2) und

Sauerstoffmolekülen (O2) mit Argon und zahlreichen

Spurengasen (mehr >> hier).

Stickstoff und das Edelgas Argon sind extrem reaktionsträge, und

darum reagieren sie nicht mit dem sehr reaktionsfreudigen Sauerstoff

- zu unserem Glück. Die Wolken am Himmel und der Regen

bestehen aus Wasser (mehr >> hier);

Gesteine bestehen aus Mineralen, etwa den Silikaten

(gebildet aus Silizium, Sauerstoff und einem oder mehreren Metallen)

oder Karbonaten, Salzen der Kohlensäure, z.B. Kalziumkarbonat

(Calcit) oder Kalziummagnesiumkarbonat (Dolomit). Aber auch Lebewesen

sind aus Sicht eines Chemikers nur chemische Verbindungen (mehr

>> hier),

bei denen der vielseitige Kohlenstoff (siehe folgenden Kasten) eine

zentrale Rolle spielt. Die Frage nach dem Übergang von toter zu

lebendiger Materie ist allerdings eine der wichtigsten ungelösten

Fragen der Chemie, mehr dazu finden Sie >> hier.

Ein Mensch besteht aus mindestens 100.000 verschiedenen Molekülen;

und diese können ungeheuer komplex sein; ein durchschnittliches

Molekül der menschlichen Erbsubstanz DNS besteht aus 7,7 Milliarden

Atomen!

Kohlenstoff und Leben

Zwar besteht der menschliche Körper zu 60 Prozent aus Wasser und

darum hat Sauerstoff unter den Elementen den höchsten

Gewichtsanteil, aber zwei Drittel unseres Trockengewichts macht der

Kohlenstoff aus. Früher galt Kohlenstoff deshalb als Kennzeichen

des Lebens, der Begriff organische Chemie erinnert noch daran. Das

ist heute widerlegt. Aber auch im heutigen Verständnis, das Leben

den ganz "normalen" Gesetzen der Physik und der Chemie gehorcht

(siehe >> Was

ist Leben?), spielt Kohlenstoff eine zentrale Rolle

für die Chemie des Lebens. Das liegt daran, dass Kohlenstoff sich

mit vier anderen Elementen verbinden kann, chemisch also sehr

vielseitig und zudem reaktionsfreudig ist. So werden die

Polymerketten, die als Proteine, dem Erbmaterial DNS und Membranen

die Chemie des Lebens bestimmen, allesamt von einem

Kohlenstoffrückgrat durchzogen – vier Bindungsmöglichkeiten

bedeutet, dass ein Kohlenstoffatom sich mit zwei anderen zu einer

Kette zusammenhängender Atome verbinden kann und immer noch zwei

weitere Bindungsmöglichkeiten für andere Atome verbleiben. Als

Menschen essen wir jeden Tag 300 Gramm Kohlenstoff, und scheiden ihn

in Form von Kohlendioxid wieder aus.(In Science-Fiction-Bücher wird

gerne über Silizium-basiertes Leben in anderen Teilen des Weltalls

spekuliert. Der Hintergrund: auch Silizium kann vier chemische

Bindungen eingehen und Polymere (bekannt als Silikone) bilden. Auf

der Erde reagiert Silizium jedoch nicht so leicht wie Kohlenstoff;

unter anderen Bedingungen in anderen Regionen des Weltalls könnte

dies aber anders aussehen, und siliziumbasiertes Leben ist daher

nicht auszuschließen.)

Kohlenstoff spielt auf der Erde aber nicht nur in

Lebewesen eine zentrale Rolle, sondern er ist eines der wichtigsten

Elemente überhaupt (siehe >> Der

Kohlenstoffkreislauf). Dass seine Bindungen so energiereich

sind, macht die Reste fossiler Pflanzen und Tiere zu wertvollen fossilen Brennstoffen,

und das bei der Verbrennung freigesetzte Kohlendioxid zur

Hauptursache für den von Menschen verursachten Klimawandel).

Die Kunst der Verwandlung von Stoffen

Die Chemie beschäftigt sich aber nicht nur mit der Frage, woraus

die Dinge dieser Welt bestehen, sondern auch damit, wie sie

entstanden sind und was man aus den bekannten Stoffen noch alles

machen kann. Bei diesen Umwandlungen wird deutlich, dass die Chemie

aus der Alchimie hervorgegangen ist, jenem alten Zweig der

Naturkunde, dessen Anhänger unter anderem Blei in Gold verwandeln

wollten. Wie man heute weiß, muss man die Zahl der Protonen im Kern

ändern, um ein Element in ein anderes zu überführen; so etwas macht

aber die Physik (mehr >> hier),

nicht die Chemie. Mit den Methoden der Chemie bleiben die Atome

unverändert, können aber zu immer neuen Produkten zusammengestellt

werden - davon lebt die ganze chemische Industrie (mehr >>

hier). Der Weg hierzu sind chemische Reaktionen.

Die älteste vom Menschen gezielt genutzte chemische Reaktion ist

wohl die Gärung: Die Herstellung von Wein und Bier gehört zu den

ältesten Künsten der Menschheit; und nach mancher Ansicht liegt sie

sogar der Erfindung der Landwirtschaft zu Grunde (>>

hier). Hefezellen zerlegen dabei den Zucker aus Gerstenmaische

oder ausgepressten Weintrauben in Alkohol und Kohlendioxid. Eine

Gärung ist nur eine von vielen möglichen chemischen Reaktionen;

Chemiker unterscheiden vor allem Reaktionen, die Energie freisetzen

(exotherme Reaktionen) und solche, die Energie

verbrauchen (endotherme Reaktionen). Damit letztere

ablaufen, muss immer Energie zugeführt werden. Exotherme Reaktionen

können dagegen entweder spontan ablaufen, sobald die

Reaktionspartner zusammenkommen; oder es muss eine Aktivierungsenergie

aufgebracht werden, damit die Reaktion beginnt. Ein Beispiel ist die

Verbrennung von Benzin in einem Automotor: Die Reaktion ist exotherm

- das Auto fährt ja mit der freigesetzten Energie -, muss aber mit

einem Zündfunken aktiviert werden. Eine Verbrennung ist übrigens

chemisch eine Oxidation (mehr >> hier):

Kohlenstoff aus dem Benzin reagiert mit Sauerstoff aus der Luft. In

lebenden Zellen setzen Enzyme genannte Proteine

die Aktivierungsenergie herab und erleichtern und regeln damit die

chemischen Reaktionen des Stoffwechsels.

Neben den chemischen Reaktionen spielen die Zustandsveränderungen

der Stoffe eine wichtige Rolle in der Natur: Damit ist

gemeint, wenn feste Körper flüssig werden, Flüssigkeiten verdampfen

oder Dunst als Flüssigkeit niederschlägt, also schmelzen, verdampfen

und kondensieren (daneben gibt es noch das weniger bekannte

“sublimieren”, dies ist der Ausdruck dafür, dass ein fester Stoff

direkt verdampft, wie etwa das auf Kindergeburtstagen und bei

Rockkonzerten beliebte Trockeneis). Diese Zustandsveränderungen sind

aber eigentlich physikalische Vorgänge, sie werden durch Wärmezufuhr

beziehungsweise Wärmeentzug ausgelöst. So verdunstet Wasser, wenn es

durch die Sonne erwärmt wird, und kondensiert, wenn die aufsteigende

Luft abkühlt - eine wichtige Triebkraft des Wasserkreislaufs

(>>

hier).

Wie viel Energie für eine Zustandsveränderung notwendig ist bzw.

bei ihr freigesetzt wird, hängt von der Festigkeit der chemischen

Bindung ab: So verflüssigt (das durch Wasserstoffbrückenbindungen

gebundene) Wasser bei 0 Grad Celsius, das in Kristallen gebunden

Kochsalz erst bei 800 Grad Celsius und das in einem Metallbindung

gebundene Eisen schmilzt aber erst bei 1.500 Grad Celsius.

Webtipps:

Die vier Grundkräfte: Erklärung

auf solstice.de

Orbitalmodell:

quantenwelt.de

Hauptbeitrag:

Die

Entdeckung des Urknalls

Protonen (oben) und Neutronen (unten)

sind aus Quarks zusammengesetzt. (Die Abbildung ist nicht

maßstäblich: Die Quarks umfassen nur ein Millionstel des Volumens

der Kernbausteine.) Eigene Abbildung.

Protonen (oben) und Neutronen (unten)

sind aus Quarks zusammengesetzt. (Die Abbildung ist nicht

maßstäblich: Die Quarks umfassen nur ein Millionstel des Volumens

der Kernbausteine.) Eigene Abbildung.  Eisenfeilspäne

auf Papier zeichnen die Richtung der Kraftlinien (heute: Feldlinien)

eines Magneten nach. Abb. aus Newton Henry Black, Harvey N. Davis

(1913) Practical Physics, The MacMillan Co., USA, p. 242, fig. 200.

Public domain.

Eisenfeilspäne

auf Papier zeichnen die Richtung der Kraftlinien (heute: Feldlinien)

eines Magneten nach. Abb. aus Newton Henry Black, Harvey N. Davis

(1913) Practical Physics, The MacMillan Co., USA, p. 242, fig. 200.

Public domain.